《隐锋》央视首播夺魁,观众犀利点评:谍战剧典范

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《隐锋》的悖论:高收视与差评背后的谍战剧生态危机

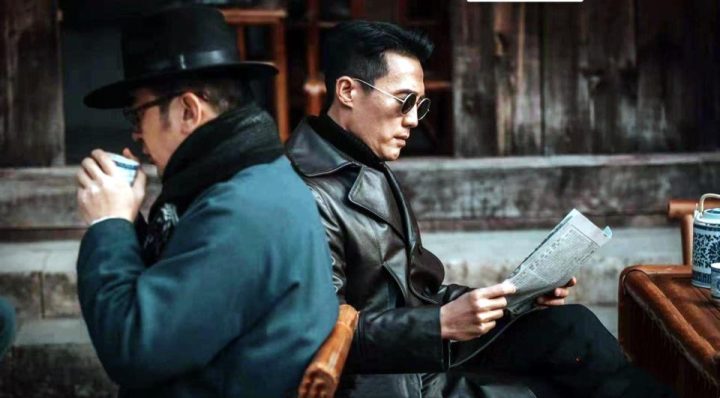

一部在央视八套次黄金档播出、首播收视率即破2并登顶全国收视榜首的剧集,却遭遇了口碑的全面溃败——《隐锋》这一极端反差现象,已不能简单用“观众口味各异”来解释。这部积压五年方得见天日的谍战剧,实际上成为了当下中国电视剧行业生态的一面镜子,映照出类型剧创作面临的深层困境与结构性问题。

## 高收视与烂口碑:非典型悖论背后的平台逻辑

《隐锋》首播即获高收视的现象,需从播出平台与受众结构的角度解读。央视八套作为覆盖全国的家庭式播出平台,拥有庞大的固定收视群体,尤其是对谍战题材有着特殊情怀的中老年观众。这一群体往往不是网络评分的主力军,却是收视数据的坚实基础。同时,谍战剧作为中国电视剧市场的“常青”类型,拥有相对稳定的基本盘,只要基本元素齐全——潜伏、智斗、身份谜团——便能吸引核心观众驻足。

然而,这一高开态势往往难以持续。在社交媒体时代,口碑对收视行为的影响正以前所未有的速度放大。那些基于平台惯性而聚集的观众,一旦发现作品质量与预期不符,便会迅速流失,导致剧集收视高开低走。更为关键的是,这种“高收视低口碑”的剧集实际上正在透支类型剧的信用体系,长远来看将损害整个类型的健康发展。

## 积压剧的时空错位:五年前创作思维与当下审美的碰撞

《隐锋》拍摄于2020年,这一时间点对于理解其创作逻辑至关重要。五年的积压使得该剧与观众见面时,已经面临着审美语境变迁带来的“水土不服”。2020年恰是谍战剧创作的一个转型期——传统谍战模式已显疲态,而新式谍战尚未成熟。这一时期创作的许多谍战剧陷入了某种创作上的迷茫:既无法完全回归《潜伏》《黎明之前》的经典路线,又未能找到全新的表达方式。

这种时空错位在《隐锋》中表现为多重矛盾:它试图保留传统谍战剧的严肃基调,却又忍不住加入更多感情戏码以迎合当时市场对“情感浓度”的偏好;它想要塑造一个隐忍坚韧的地下工作者形象,却又难以摆脱当时已开始流行的“孤胆英雄”套路。五年后,当观众已经经历了《叛逆者》《对手》等更具创新意识的谍战作品洗礼后,《隐锋》的这种摇摆不定与套路化处理,自然显得格外刺眼。

## 袍哥文化与历史细节:未被充分利用的叙事资源

《隐锋》将背景设定在1949年成都解放前夕,聚焦四川“袍哥江湖”,本可成为其差异化优势。中国地域文化在谍战剧中的运用,一直是有待深入挖掘的富矿。从历史角度看,袍哥组织作为四川特有的民间秘密结社,在民国时期确实拥有复杂的社会网络与影响力,这种独特的文化元素如能妥善运用,完全可以为谍战叙事注入新鲜血液。

然而《隐锋》对这一独特背景的处理却停留在表面,未能将袍哥文化真正内化为叙事动力。剧中所谓的“袍哥江湖”更多是一种地域标签,而非推动剧情发展的有机要素。这种对独特文化资源的浪费,折射出当前类型剧创作的又一通病——对“差异化”的追求往往止步于概念层面,缺乏将概念转化为扎实叙事的能力。

更令人遗憾的是剧中历史细节的粗糙处理。无论是军统/中统的设定争议,还是服装道具的“崭新”感,都暴露了创作团队对历史质感的漠视。这种细节上的敷衍不仅仅是一个专业度问题,更反映了快餐式剧作生产模式下对“真实性”这一艺术要素的系统性忽视。当观众连基本的可信度都无法建立时,剧集试图传递的任何深层主题都难以获得共鸣。

## 人物塑造与情感叙事:类型元素平衡的失控

《隐锋》被诟病的关键点之一,是人物塑造的扁平化与情感叙事的冗余。主角李亨被批“装酷”“呆板”,女性角色被视为“花瓶”,反派则缺乏深度——这些批评指向的是角色塑造中的功能性过剩而人性维度不足的问题。

经典谍战剧之所以能成为经典,很大程度上在于它们成功平衡了类型要求与人物塑造。《潜伏》中的余则成之所以令人信服,不仅因为他的机智勇敢,更因为他的恐惧、犹豫与人性挣扎。《隐锋》中的李亨却似乎只有“英雄”的一面,缺乏足够丰富的内心世界展示。当角色沦为推动情节的功能符号,而非有血有肉的人,观众的情感投入便无从谈起。

同样 problematic 的是情感线的处理。谍战剧中的感情戏本可成为丰富角色、深化主题的有效手段,但前提是这些情感叙事要与主线剧情有机融合,而非简单叠加。《隐锋》在前两集密集推出三段感情线的做法,暴露了创作团队对“情感元素”的机械理解——将其视为吸引观众的必备调料,而非叙事的有机组成部分。这种简单叠加的结果是剧情节奏被拖累,主线焦点被模糊。

## 积压剧播出现象:制作与播出时空错位的制度性困境

《隐锋》的“积压五年”现象并非个案,而是中国电视剧行业的常态。大量作品在制作完成后需经历漫长的排队等待播出机会,这一方面导致作品与观众见面时已与当下的审美趣味产生距离,另一方面也创造了一种奇特的行业生态——制作方更多考虑的是采购方的偏好而非最终观众的口味。

这种时空错位实际上扭曲了创作与反馈的正常循环。在健康的内容生态中,创作者能够及时获得观众反馈并据此调整创作方向;而在积压剧模式下,这种反馈循环被大大延长,导致创作与市场需求的脱节。当一部作品在五年后才接受观众检验时,无论成功与否,对原创作团队的借鉴意义都已大打折扣。

## 结语:超越《隐锋》的行业反思

《隐锋》的案例不应仅仅被视为一部失败作品的个案分析,而应成为审视整个行业生态的窗口。它揭示了类型剧创作在创新乏力、细节粗糙、人物扁平化等方面的普遍问题;也反映了制播体系中的结构性矛盾如何影响内容质量。

解决这些问题需要行业多方面的共同努力:制作方应更注重创作的本质而非简单迎合所谓的市场热点;平台方需重新审视采购与排播策略,减少不必要的积压;而观众则应当用更理性的反馈机制,奖励那些真正用心创作的作品。

谍战剧作为中国电视剧的重要类型,拥有深厚的观众基础与文化价值。唯有当行业各方回归创作本质,尊重观众智慧,这一类型才能摆脱目前的创新瓶颈,迎来真正的复兴。《隐锋》的教训,或许可以成为这一变革的起点。