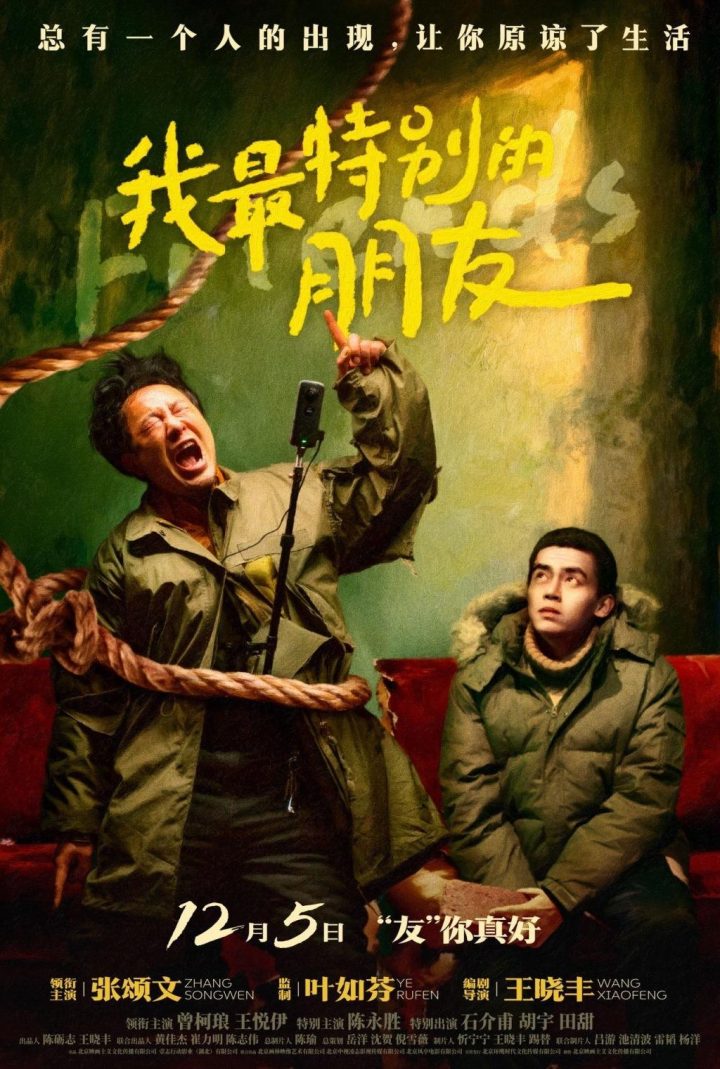

张颂文领衔,《我最特别的朋友》荒诞喜剧定档

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《我最特别的朋友》:当代社会困境中的“街道侠”与情感救赎

当张颂文饰演的中年男人老郑成为直播“网红”——“街道侠”,与少年亮亮在小城惩治不文明现象,这部电影已不仅仅是一个关于友谊的故事。《我最特别的朋友》表面上是现实主义喜剧,实则是对当代社会情感结构断裂与重建的深刻隐喻。

## “街道侠”:数字时代的社会正义幻象

影片中老郑通过手机直播“整治”不文明现象的行为,精准捕捉了当代社会的矛盾景观。在算法主导的注意力经济中,社会正义如何被包装成可消费的内容?老郑的“偏执正义感”折射出数字时代公共参与的形式异化——真实的社会问题被简化为可传播的视觉奇观,个体的无力感在虚拟的“侠义行为”中获得短暂宣泄。

这种设定敏锐地指出了社交媒体时代的核心困境:当我们为老郑的“街道侠”行为喝彩时,我们是否也在参与一种对复杂社会问题的简化处理?电影似乎有意引导观众思考:在点赞与转发的表象之下,真实的社会联结究竟如何可能?

## 绳索与砖头:互救时代的情感政治

定档海报中老郑身上的绳索与亮亮手中的砖头,构成了一套精妙的视觉隐喻系统。这不仅是两个人物的命运象征,更暗示着当代社会中普遍存在的束缚与解放的辩证关系。

值得深思的是,影片中建立的“如父如子”关系,打破了传统家庭结构的边界。在核心家庭功能日益退化的今天,这种“选择式家庭”正在成为情感荒漠中的绿洲。老郑与亮亮的关系映射了当代社会情感结构的变迁——血缘不再是亲密关系的唯一基础,共同经历与情感共鸣正在重构我们的归属感地图。

## 现实主义喜剧的社会诊断功能

《我最特别的朋友》选择以喜剧形式处理严肃社会议题,延续了近年来中国现实题材电影的优质传统。但它的独特之处在于,它不像许多同类作品那样沉溺于苦难叙事,而是通过幽默与温情的平衡,展现了中国普通人在结构困境中的生命韧性。

电影中“笑泪交织”的基调,实际上是对中国人“苦中作乐”生存智慧的当代诠释。老郑从“孤独静坐”到“随性起舞”的转变,不仅是个体生命力的复苏,更暗示了一种在无力环境中重建主体性的可能路径。

## 相互治愈:社会原子化后的联结渴望

影片强调的“相互识别、相互温暖”,直指当代社会原子化现状下的集体焦虑。在高度流动的现代社会中,传统社区纽带松弛,个体孤独感加剧,老郑与亮亮的相遇因此超越了个人故事,成为对普遍性联结渴望的回应。

这种“特别的朋友”关系,揭示了当代情感结构的重要转变:在家庭功能不全、制度支持有限的情况下,非正式的社会支持网络正在成为个体应对生活危机的重要资源。电影通过对这种关系的诗意刻画,为观众提供了一种想象新型社会联结的可能。

## 结语:小人物叙事中的大时代投影

《我最特别的朋友》表面上讲述的是两个边缘人物的友谊故事,实则通过这个微观叙事,投射出宏观的社会变迁图景。影片中“小人物对自我价值的寻找”,本质上是对发展主义叙事下被忽视的个体尊严的重新确认。

当老郑和亮亮在小城中“惩恶扬善”,他们不仅在整治不文明现象,更是在重建一种社会正义的日常实践方式。在这个意义上,《我最特别的朋友》不仅是一部关于治愈的电影,更是一部关于在断裂的社会中如何重新织造情感纽带与道德共识的电影。它提醒我们,真正的“特别”不在于英雄式的拯救,而在于平凡人在日常困境中彼此照见的勇气。