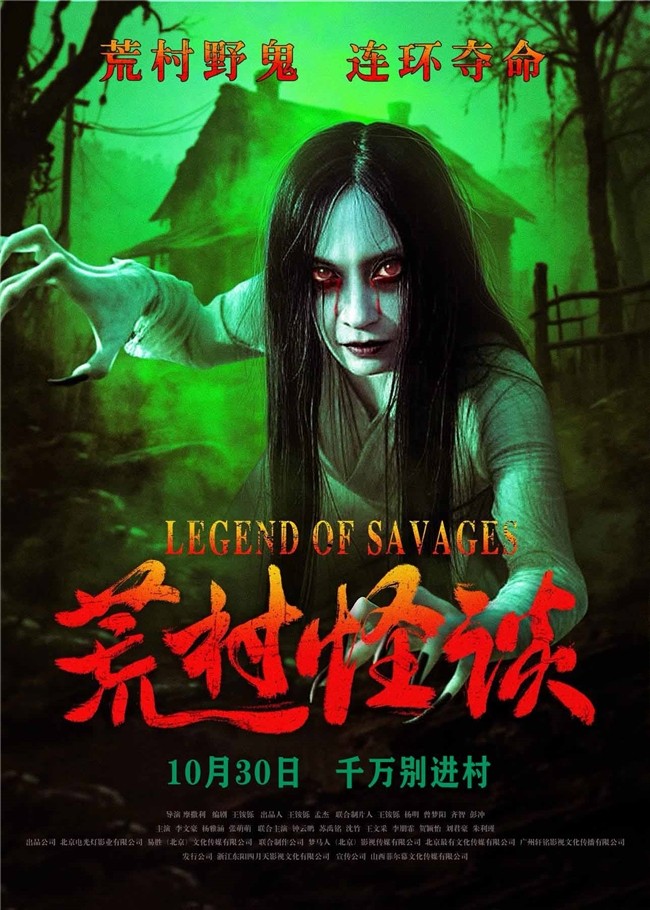

《荒村怪谈》10月30日惊魂登场

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 迷雾中的回响:《荒村怪谈》与当代中国惊悚片的文化困局与破局尝试

当《荒村怪谈》宣布定档2025年万圣节前夕,这部由摩撒利执导、王铵铄编剧的民国惊悚片,表面上只是又一部加入中国恐怖片洪流的作品。然而,细究其创作背景与行业脉络,我们会发现它实际上成为了观察中国惊悚类型片发展困境与突破可能性的一个绝佳样本。

#### 类型困境:民国背景的“安全区”逻辑

《荒村怪谈》选择民国时期作为叙事背景,这绝非偶然。在中国惊悚片的创作谱系中,民国背景几乎成为一种“安全区”选择。这一时期的特殊性在于——它既远离当下,为超自然元素的展开提供了合理的时空距离;又不像古代题材需要复杂的服化道支持,制作成本相对可控。

更关键的是,民国背景在审查层面提供了某种缓冲地带。当故事被置于那个“科学尚未完全普及,迷信思想依然盛行”的年代,怪力乱神的呈现获得了某种历史合理性。这种时间节点的选择,折射出中国惊悚片创作者在政策限制与类型需求之间的微妙平衡术。

#### 叙事窠臼:“荒村探险”的结构性局限

影片“青年男女意外闯入神秘荒村”的剧情设定,几乎是中国惊悚片的经典模板。从《孤岛惊魂》到《京城81号》,类似叙事结构反复出现,形成了固定的角色配置与情节走向。这种模式化的叙事,一方面降低了创作风险,另一方面也暴露了类型创新的匮乏。

值得玩味的是,这种“闯入-遭遇-逃生”的叙事框架,恰恰对应着当代年轻人的集体焦虑。陌生的环境、未知的威胁、被打破的日常,都可以被视为对现实压力的象征性转化。然而,多数国产惊悚片仅停留在表层的惊吓,未能深入挖掘这一叙事模式的心理深度与社会隐喻。

#### 产业图景:联合制作背后的风险分摊

从制作阵容来看,《荒村怪谈》由电光灯影业、易胜文化传媒牵头,联合梦马人影视等多家公司共同制作,这种“联合出品”模式已成为当前中等成本类型片的常态。在惊悚片这一风险较高、回报波动大的领域,多公司合作既分摊了投资风险,也整合了行业资源。

更值得注意的是宣传与发行的专业化分工——山西菲尔幕负责宣传,东阳四月天专司发行。这种精细化的产业分工,标志着中国惊悚片制作正从粗放型向专业化转变。然而,专业化是否必然带来品质提升,仍需打上问号。

#### 类型突破:在限制中寻找作者表达

导演摩撒利与编剧王铵铄的组合引人关注。在中国惊悚片领域,作者风格与类型规则的碰撞往往能产生意外火花。虽然目前信息有限,但主创团队是否能在套路化叙事中注入个人风格,将决定《荒村怪谈》的最终品质。

真正的突破可能在于:创作者能否在确保娱乐性的同时,实现某种程度的社会隐喻?民国背景下的荒村怪谈,是否可以成为探讨当代社会问题的寓言?那些林中的“怪异啸叫”与“骇人鬼影”,除了提供感官刺激,是否也能触及观众内心更深层的恐惧?

#### 市场定位:万圣节档期的战略意义

选择2025年10月30日上映,瞄准万圣节档期,体现了出品方明确的市场策略。尽管中国没有过万圣节的文化传统,但近年来这个西方节日已成为国内惊悚片的重要档期,反映了电影市场细分的成熟。

然而,这种档期依赖也带来隐忧——当惊悚片过度集中于特定档期,是否会导致同质化竞争加剧?在万圣节的短暂窗口期内,多部惊悚片同时上映,如何脱颖而出成为《荒村怪谈》面临的市场挑战。

#### 结语:迷雾中的微光

《荒村怪谈》作为一部尚未面世的作品,其最终品质尚难断定。但通过分析其类型选择、叙事模式、产业背景和市场策略,我们可以窥见当代中国惊悚片的整体生态——在政策限制、市场压力和创作渴望的多重作用下,这一类型正经历着艰难的转型。

真正的“惊悚”,或许不在于银幕上的鬼影幢幢,而在于整个类型如何在商业与艺术、规则与创新、传统与现代之间找到平衡点的探索过程。对于《荒村怪谈》而言,突破可能不在于制造更多、更响的“啸叫”,而在于找到那声能在中国观众心中持久回响的“呼喊”。

这部定于2025年问世的影片,届时将不仅接受市场的检验,更将成为衡量中国惊悚片是否能够突破自身局限的一个重要标尺。在层层迷雾中,我们期待看到的不只是一部合格的惊悚片,更是一道指向类型未来的微光。