《逐玉》开播:婚后爱情甜与苦!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《逐玉》:契约婚姻下的家国叙事与古装剧的美学突破

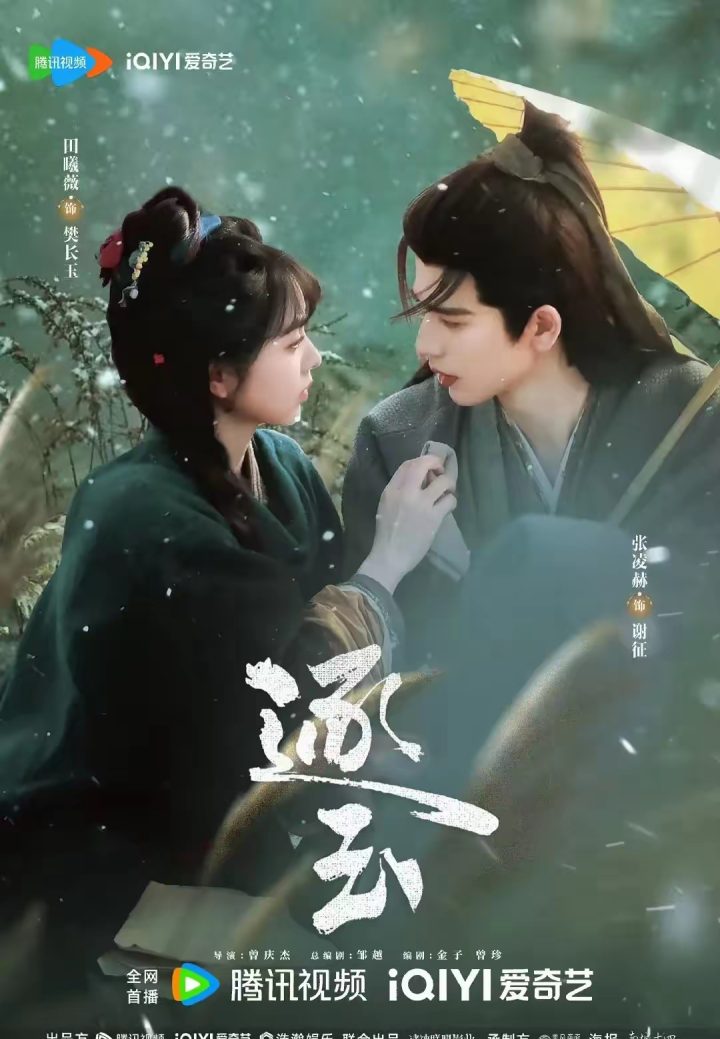

未播先火的《逐玉》在双平台同步开播,以其对“先婚后爱”模式的全新诠释,迅速成为市场黑马。这部剧集表面上是张凌赫与田曦薇首次古装合作的契约婚姻故事,实则通过精妙的叙事结构与深厚的历史底蕴,完成了对古装偶像剧类型的超越与重构。

## 契约婚姻:从情感框架到叙事方法论

《逐玉》中樊长玉与谢征的“契约婚姻”设定,远非简单的戏剧噱头。这一框架实则成为角色关系发展与主题深化的精密装置。在传统古偶剧中,契约婚姻往往仅是情感发展的起点,最终被“真爱”所取代;而在《逐玉》中,契约关系被赋予了更为深刻的象征意义——它不仅是个人情感的催化剂,更是社会结构与身份困境的隐喻。

樊长玉的屠户身份与谢征的落魄侯爷地位,通过契约婚姻形成了微妙的社会学图景。这一关系映射了封建社会下个人身份的可塑性与局限性,同时也暗示了即使在最功利的制度框架内,人性的真实情感依然能够萌芽生长。契约从束缚到羁绊的转变过程,实则是对封建礼教制度的柔性格解,展现出个体在结构性压迫下的能动性。

## 角色重塑:历史灵感与现代叙事的交融

田曦薇饰演的樊长玉以历史人物秦良玉为灵感来源,这一设计极具深意。秦良玉作为明代著名女将军,其历史形象本身就打破了传统性别角色的桎梏。《逐玉》将这一历史参照融入虚构叙事,不仅赋予了角色历史厚重感,更巧妙地连接了古今女性处境与抗争的连续性。

樊长玉的角色塑造突破了古偶女主常见的被动性——她不仅是谢征查案的助手,更是多次拯救对方的行动主体。这种角色能力的平衡分配,打破了传统叙事中的性别权力结构,使情感关系建立在平等与互救的基础上。而谢征的“脆弱”与“隐忍”则解构了传统男主的强势形象,这种性格特质非但没有削弱其角色魅力,反而为人物弧光提供了更为丰富的发展空间。

## 美学建构:服化道作为叙事语言

《逐玉》在服化道上的考究程度,已超越了一般古装剧的视觉装饰功能,上升为一种叙事语言。缂丝、柿漆等传统工艺的融入,不仅是制作精良的体现,更是对剧集历史质感的精心构建。

值得深入解读的是服装纹样与角色塑造的关联性:樊长玉劲装上的细致暗纹,暗示了她外表朴实下的内在丰富性;谢征官服上的“花树对鸟纹”则可视作其身份困境的视觉隐喻——在官场规则(官服)与个人情感(花鸟意象)之间的张力。田曦薇的绒花发髻参考《簪花仕女图》,张凌赫的玉带钩采用古法玉雕,这些细节共同构建了一套完整的视觉符号系统,使物质文化成为角色心理与叙事主题的延伸。

## 叙事升级:从儿女情长到家国大义

《逐玉》最显著的突破在于将爱情线与家国大义巧妙交织,使类型叙事承载了更为宏大的主题。剧中“玉碎不改其白”的核心精神,不仅是对角色品质的形容,更成为整部剧集的价值锚点。

樊长玉与谢征的关系发展始终与更大的社会政治背景紧密相连,个人情感的进展伴随着对“民为根本”的理解深化。这种叙事策略成功地将观众从狭隘的情感关注引导至更为广阔的社会关怀,使爱情故事成为探讨权力、责任与正义的入口。导演曾庆杰擅长的心动场面与刘琳、李建义等老戏骨撑起的朝堂博弈,形成了情感微观与政治宏观的双重叙事轨道,彼此促进,相得益彰。

## 类型突破与行业意义

《逐玉》的出现标志着古装偶像剧正在经历一场静默的进化。它证明类型框架不仅能够容纳深度主题,还可以通过精良制作与叙事创新,实现商业价值与艺术品质的平衡。

在古装剧同质化严重的市场环境下,《逐玉》通过对传统元素的创新重组——历史灵感角色、考究的传统工艺、平衡的情感叙事——实现了类型的迭代升级。它为行业提供了可资借鉴的路径:尊重观众智慧的同时提升审美品位,在类型惯例中寻求突破可能。

《逐玉》的成功或许将促使更多制作方重新评估古装剧的潜力,不再将传统元素视为陈旧符号,而是作为可与当代价值观对话的活态文化遗产。在这一意义上,《逐玉》不仅是一部优质剧集,更是古装类型剧进化路上的重要里程碑。