单身之谜:都市男女的孤独与向往

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

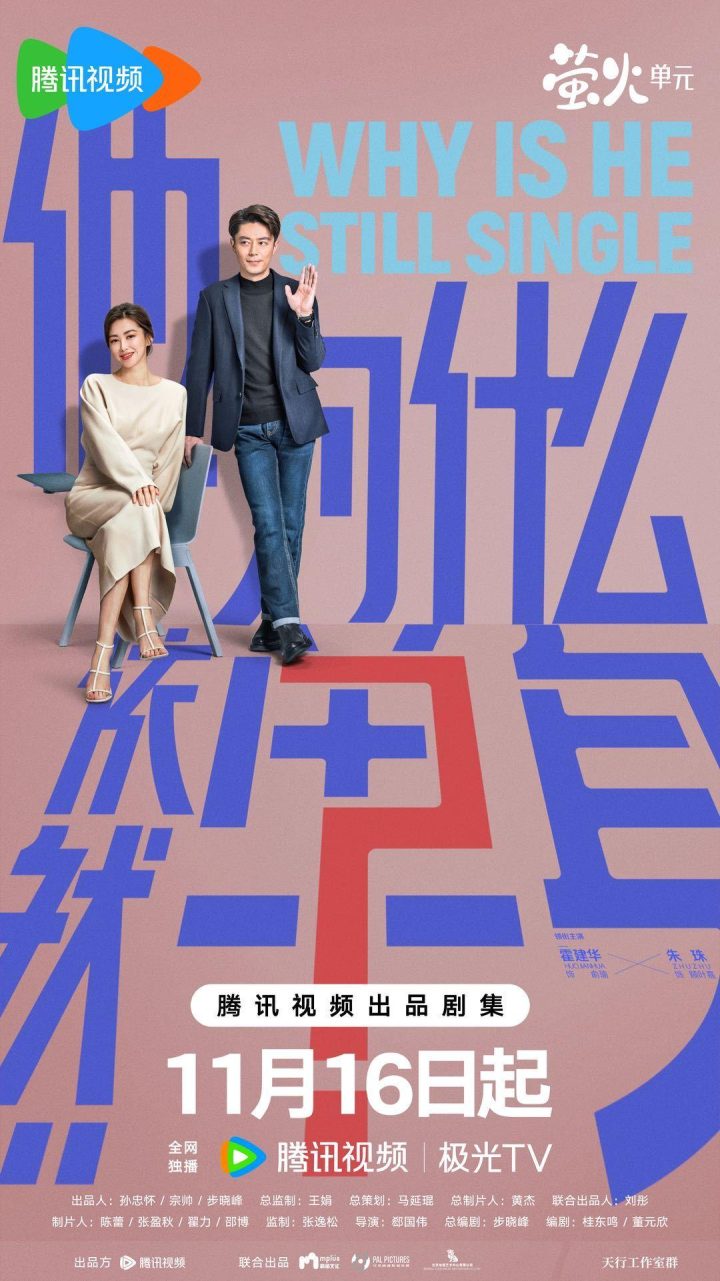

# 《他为什么依然单身》:当孤独成为一种主动选择的姿态

在中国结婚率持续走低、单身人口突破2.4亿的当下,电视剧《他为什么依然单身》选择了一个极具时代敏感度的话题切入。这部改编自日剧《不能结婚的男人》的作品,表面上是一部浪漫现实主义轻喜剧,实则是对当代中国都市情感生态的一次深度解剖。

## 从“不能结婚”到“依然单身”:一个话语体系的转变

原版日剧《不能结婚的男人》诞生于2006年的日本,彼时日本正经历“超单身社会”的初期阵痛。近二十年后,中国版进行的标题改动意味深长——“不能”与“依然”的差异,折射出两国社会语境的根本不同。

“不能结婚”隐含某种无奈与缺憾,暗示主体在婚恋市场上的某种功能性缺陷;而“依然单身”则更具主体性,包含着时间维度上的持续状态,既可能是被迫,也可能是主动选择。这一微妙转变,精准捕捉了中国当代都市单身群体的自我认知演变——从“无法进入婚姻”的遗憾,到“保持单身状态”的自我确认。

## “适配型爱情”:婚恋市场化的终极逻辑

剧集提出的“适配型爱情”概念值得深究。它表面上是一种浪漫化的表述——“没有不结婚的人,只是没有找到适配的那个人”,内里却映射了当代婚恋的高度市场化特征。

霍建华饰演的俞瑜用3D建模分析约会对象的情节,看似夸张,实则是当代择偶理性化的戏剧性呈现。在婚恋几乎成为一项精密的风险投资时,每个人都变成了待评估的资产,情感被量化为一系列可测量的指标。俞瑜的“怪癖”不过是将这一潜规则推至极致,使其浮出水面。

## 孤独美学:中产精英的情感自我保护

俞瑜信奉“孤独也是一种美”,这一信条背后是都市中产精英复杂的情感自我保护机制。当社会将婚姻与个体价值过度捆绑时,宣称“享受孤独”成为一种抵抗策略——不是我无法获得,而是我不想要。

这种孤独美学的建构,实则是应对社会压力的心理防线。当俞瑜这样的角色——事业有成、经济独立、品味独特——选择单身时,他实际上是在重新定义成功人生的标准,将“单身”从失败叙事中解救出来,赋予其自主、优雅的气质。

## 性别差异下的共同困境

剧集巧妙设置了双主角视角——俞瑜和顾叶嘉,分别呈现了男女在婚恋压力下的不同处境。有趣的是,尽管社会对男女的期待和压力来源不同,他们却面临着相似的内在困境:如何在保持自我完整性的同时,与他人建立深刻联结。

对顾叶嘉而言,压力更多来自传统的婚育时间表和社会对“剩女”的污名化;而对俞瑜,问题则更多关乎生活方式的妥协和个人空间的让渡。这两种压力看似不同源,却共同揭示了现代人际关系中的核心矛盾——个体化趋势与亲密需求之间的张力。

## 轻喜剧形式下的沉重命题

剧集选择轻喜剧作为表现形式,是一种聪明的叙事策略。在笑声中,观众得以安全地接触那些可能引发焦虑的话题——孤独、疏离、亲密恐惧。当俞瑜的怪异行为引发笑声时,我们也得以暂时放下对自身“非常规”选择的审视压力。

然而,幽默背后是严肃的社会观察。诸如“AI鉴婊先锋”这样的桥段,不仅反映了技术对人际关系的渗透,更揭示了当代人在情感领域的极度不安全感——我们如此渴望一种可量化的、免于受伤的情感路径。

## 结语:单身时代的爱情辩证法

《他为什么依然单身》的价值不在于提供答案,而在于它的提问方式。它通过轻松愉快的外表,引导观众思考:在个体价值日益多元的今天,我们是否还需要一种标准化的生命历程?婚姻是否仍是亲密关系的唯一合法形式?

这部剧集上映之时,正值中国社会对婚恋问题展开广泛反思的时期。它既是对特定人群的情感观察,也是对整个时代的记录。当俞瑜和顾叶嘉最终可能走向彼此之际,剧集实际上提出了一种辩证的解决方案:不是对单身或婚姻的简单取舍,而是在保持个体独立性的同时,保持对意外的开放,对变化的接纳。

在单身成为常态的时代,真正的叛逆或许不是坚持不婚,也不是盲目结婚,而是拥有根据自身真实需求而非外部压力做出选择的能力与勇气。