《消失的碎片》元旦首播:探秘重组家庭

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《消失的碎片》:悬疑外衣下的家庭创伤解构

在中国电影市场类型化探索不断深入的当下,一部名为《消失的碎片》的悬疑惊悚片悄然开机。表面上,这是一部关于“父亲自杀之谜”的常规悬疑片,但深入剖析其叙事结构与主题表达,我们会发现它实际上是对当代中国家庭关系,特别是重组家庭创伤的一次深度挖掘。

## 悬疑类型的社会学转向

《消失的碎片》选择以17岁少女雨涵的视角展开叙事,这一设定本身就具有深意。青少年视角在悬疑类型中的运用,往往能够打破成人世界的认知定势,揭示被常规思维所遮蔽的真相。更为关键的是,影片将谜团的核心从外部犯罪转向家庭内部关系,标志着中国悬疑片正在从单纯的案情解谜,转向对社会基本单元——家庭的精神分析。

导演安卫杰作为长城影业创始人,选择这部作品作为其导演处女作,暗示了市场对具有社会深度的类型片的期待。当悬疑片不再满足于制造紧张刺激的情节,而开始承载社会观察功能时,这一类型便获得了更为持久的艺术生命力。

## 重组家庭:当代中国家庭的隐喻

影片聚焦重组家庭并非偶然。随着中国社会变迁,重组家庭已成为不可忽视的家庭形态。然而,主流影视叙事对重组家庭的描绘往往流于表面,未能深入其情感复杂性。《消失的碎片》通过“行为诡异的继母及弟弟”这一设定,实则是在探讨血缘与非血缘家庭成员之间的信任建立与情感博弈。

值得玩味的是剧情转折——“雨涵发现自己似乎才是一切异象的源头”。这一设定解构了传统悬疑片中“外部凶手”的常规套路,将批判视角转向自我审视。当个体成为家庭悲剧的潜在推手时,影片实际上提出了一个更为深刻的问题:在家庭关系中,每个人都是施害者与受害者的复合体。

## 房产证:物质化时代的家庭关系象征

“房产证隐藏的秘密”这一悬念设置极具中国特色。在当代中国,房产不仅是居住空间,更是家庭财产、情感纽带和社会地位的复杂象征。影片将房产证作为关键线索,巧妙地隐喻了物质利益对家庭关系的侵蚀与异化。当亲情需要通过房产证来验证或争夺时,家庭关系的物化悲剧已然上演。

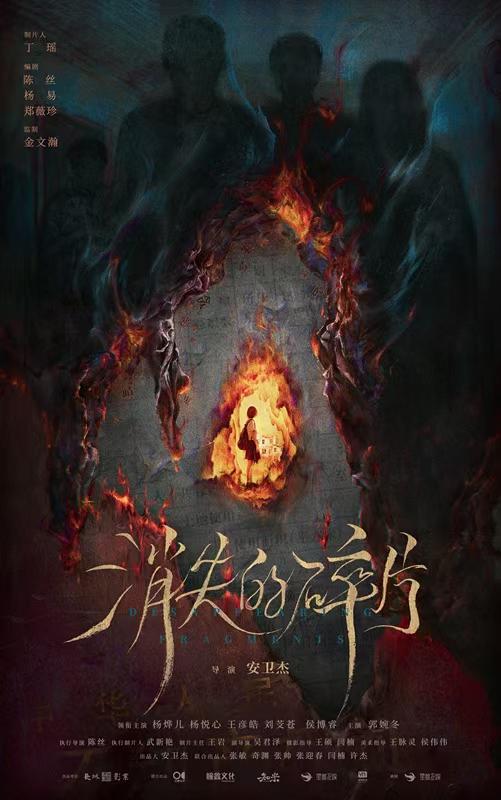

这一设定呼应了概念海报中“小女孩站立于火焰中”的意象——当代人正在家庭的情感火焰与物质欲望中煎熬。上方的灰烬幻化人影,暗示了家庭成员之间相互影响、相互塑造的复杂关系,每个人都是他人命运的参与者和塑造者。

## 悬疑与情感的 genre-blending 策略

《消失的碎片》试图融合悬疑惊悚与情感元素的尝试,代表了当前中国类型片发展的新趋势。纯粹的悬疑片已难以满足观众日益提升的审美需求,而情感深度的注入为类型片创造了更为丰富的解读空间。

这种类型融合的背后,是中国电影市场从单纯追求感官刺激到寻求情感共鸣的转变。当观众在解谜过程中同时经历情感洗礼,影片的艺术感染力与市场生命力都将得到增强。监制金文瀚与编剧团队的参与,保证了这一融合尝试的专业水准。

## 新生代演员的情感承载力

杨烨儿领衔的主演阵容,为影片的情感表达提供了实现基础。这位曾出演《县委大院》等热门影视剧的年轻演员,需要在本片中完成从“怀疑他人”到“怀疑自我”的心理转变,这对演员的情感理解与表达能力提出了极高要求。

其他演员如杨悦心、王彦皓等,则需要打破继母、弟弟等角色的刻板印象,展现角色的复杂性与多面性。悬疑片的情感深度很大程度上依赖于演员对角色内心矛盾的准确呈现。

## 结语:中国类型片的内涵拓展

《消失的碎片》看似是一部常规的悬疑类型片,但其深层逻辑却是对当代中国家庭关系的病理学剖析。影片通过悬疑叙事探讨家庭创伤、亲情异化与自我认知等命题,代表了国产类型片从形式创新到内涵深化的转变。

这部电影的潜在影响在于,它可能开创一种“社会派悬疑”的亚类型——在保持悬疑张力的同时,承载社会观察与人文思考的功能。如果这一尝试成功,将为中国类型片的创作提供新的可能性,即类型片不仅可以娱乐大众,还可以成为时代精神的诊断书。

在光鲜外表下揭示家庭悲剧,在悬疑叙事中探讨人性困境,《消失的碎片》或许能够成为一面映照当代中国家庭情感状况的镜子,让观众在解谜的过程中,反观自身的情感世界与家庭关系。这正是优质类型片应该追求的艺术高度与社会价值。