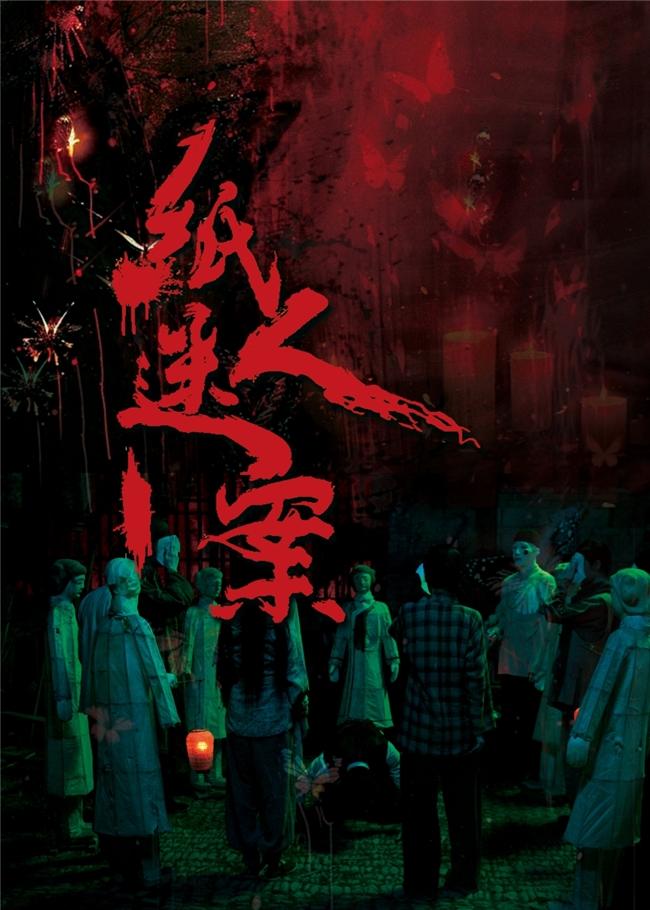

《纸人迷案》民国悬疑电影 明年2月6日上映!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《纸人迷案》:民国悬疑背后的名利寓言与行业野望

在影视行业内容迭代加速的今天,一部名为《纸人迷案》的悬疑恐怖片宣布定档2026年春节后,引发了业内关注。尽管目前信息有限,但通过剖析其核心要素——民国背景、胶卷线索、人性主题,以及主创团队的构成,我们可以窥见这部作品试图突破类型片窠臼的深层逻辑,并解读其可能对行业产生的潜在影响。

#### 一、民国叙事:历史缝隙中的隐喻空间

《纸人迷案》将故事背景设定在民国年间,这一选择绝非偶然。民国时期作为中国社会从传统向现代转型的剧烈阵痛期,其特有的混乱与秩序并存的社会状态,为悬疑叙事提供了绝佳的土壤。军阀割据的权力真空、中西文化的剧烈碰撞、法治与宗族观念的冲突,都使得“小岛谜案”这样的封闭空间叙事更具合理性。

更值得深思的是,民国背景为影片“追逐名利而丧失人性”的主题提供了历史隐喻。民国上海电影业的黄金时代,本身就是一场名利场的浮世绘。通过“尘封的电影胶卷”这一核心线索,影片很可能在悬疑外壳下,探讨中国早期电影工业背后的人性异化问题——这既是对历史的回望,也是对当下影视行业生态的某种镜像反射。

#### 二、胶卷线索:物质媒介的叙事革命

在数字影像泛滥的今天,《纸人迷案》选择“电影胶卷”作为关键线索,这一设定富含深意。胶卷作为电影的物质载体,在数字时代已经成为一种“遗迹”。影片通过胶卷这一即将被遗忘的媒介来推动叙事,实际上是在进行一场关于“影像记忆”的哲学探讨。

胶卷的“尘封”特性,暗示着被遗忘的历史与真相。当主角们通过解读胶卷内容揭开谜团时,影片实际上构建了一个“元叙事”结构——它既是在讲述一个故事,也是在反思“讲故事”本身的意义。这种媒介自反性,让《纸人迷案》超越了普通的悬疑片,具备了艺术电影的思考深度。

#### 三、新生代主创:流媒体时代的创作新势力

分析主创团队阵容,我们发现一个有趣现象:从制片人胡骁楠到导演曹雷、张埔源,再到以闫皓庭、朱湉亿为代表的主演阵容,几乎全部是行业新生力量。这种全新生代阵容的组合,反映了当前影视创作力量的结构性变化。

在流媒体平台日益主导内容生产的背景下,年轻创作者正获得前所未有的机会。他们通常具备更敏锐的类型片嗅觉、更国际化的视觉语言训练,以及更贴近年轻受众的叙事节奏感。《纸人迷案》由湖州合拍影视与宝橙影业联合打造,这种中型影视公司的组合,也暗示着行业正在从“巨头垄断”向“特色化中小制作”转型的趋势。

#### 四、类型融合:悬疑恐怖的本土化探索

将悬疑与恐怖元素结合,并在民国背景下展开,《纸人迷案》实际上是在进行中国类型片的本土化探索。与西方纯粹的“惊悚”不同,中国传统文化中的恐怖往往与道德训诫紧密相连。影片主题“因追逐名利而丧失人性的暴行”,恰好契合了中国民间故事中“因果报应”的叙事传统。

“纸人”这一意象的选择尤为精妙——在中国民俗中,纸人既是祭祀用品,也常与灵异事件相关联。通过这一极具本土文化特色的符号,影片可能在尝试构建一种不同于日式怨灵或美式血腥的中国式心理恐怖,这或许代表着国产类型片在文化自信上的觉醒。

#### 行业意义与潜在影响

《纸人迷案》的立项与定档,反映了中国电影市场几个值得关注的趋势:

首先,中型成本类型片正在成为市场的新支撑点。在超级大片与低成本网络电影之间,制作精良、概念新颖的中等投资影片可能找到自己的生存空间。

其次,民国题材的持续升温,说明创作者和观众都对那个充满张力的时代抱有浓厚兴趣。这不仅是怀旧,更是通过历史镜鉴当下的集体需求。

最重要的是,《纸人迷案》如能成功,将证明基于本土文化元素的类型创新具有巨大的市场潜力。这对于鼓励更多创作者深耕中国文化IP,而非简单模仿好莱坞模式,具有示范意义。

#### 结语

《纸人迷案》表面上是一部定位于商业市场的悬疑恐怖片,但其背后的创作逻辑却折射出中国电影产业在新时代的多种思考:关于历史与当下的对话、关于媒介本质的反思、关于新生代创作力量的崛起,以及类型片本土化的探索。

尽管影片成败尚待市场检验,但其展现的创作思路已经值得行业关注。在2026年的春节档期,这部作品或许不仅能带给观众一场惊心动魄的观影体验,更可能成为国产类型片进化路上的一个重要标志。