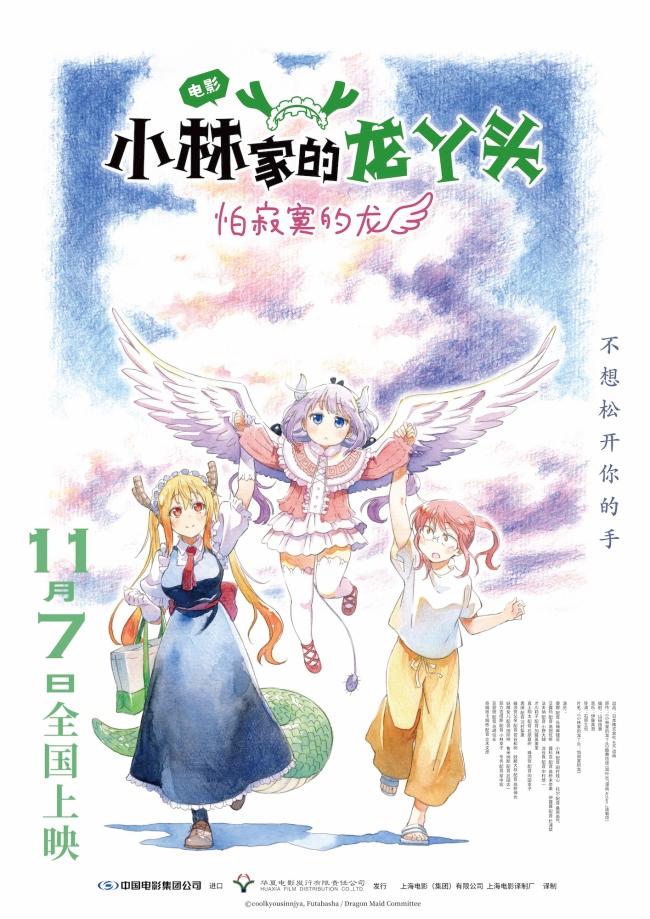

《小林家的龙丫头:怕寂寞的龙》动画电影定档11月7日官宣

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 从“家庭”到“世界”:《小林家的龙丫头》剧场版的叙事升级与文化隐喻

当康娜的父亲奇姆恩卡姆依跨越次元出现在小林家门口,要求带回女儿并“归还魔力”时,《小林家的龙丫头:怕寂寞的龙》已然超越了单纯的家庭温情剧,开启了一场关于文化认同、权力秩序与成长自主性的深刻对话。作为京都动画(京阿尼)倾力打造的首部剧场版,这部作品在延续系列治愈风格的同时,完成了一次叙事格局的跃升。

#### 一、温情日常下的政治隐喻:龙族纷争作为文化冲突的镜像

剧场版引入的“龙族世界派系纷争”线索,巧妙地将此前局限于家庭空间的矛盾扩展至文明冲突的层面。康娜父亲代表的不仅是生物学意义上的血缘权威,更象征着一种文化原生主义的诉求——要求个体回归其“本该属于”的文化母体,并履行其对原生社群的义务(归还魔力)。

这种叙事设定具有强烈的现实映射。在全球化时代,跨文化家庭、跨国收养、移民二代身份认同等问题日益凸显。康娜身处人类世界与龙族世界的夹缝中,恰如那些在多元文化环境中成长的个体,被迫在血缘认同与文化认同之间做出选择。影片让小林坚持“康娜应自主决定去留”,实际上是对文化自主选择权的一种主张——个体的归属不应由出身预设,而应由其在情感与理性基础上的自主抉择决定。

#### 二、京都美学的进化:从“日常治愈”到“史诗叙事”的平衡术

京都动画以其对日常细节的细腻描摹而闻名,《小林家的龙丫头》TV版正是这种“日常系”美学的典范。然而,剧场版需要在保持原有风格的基础上,融入更宏大的冒险和热血元素,这无疑是一次创作上的挑战。

从制作信息看,石原立也导演团队选择了“情感表达全面升级”的路径。这意味着他们很可能不会放弃对生活细节的专注,而是将这些细节置于更紧张的情节张力中。当康娜与父亲重建亲情时,那些微妙的肢体语言和眼神交流,将承载比对话更丰富的情感内容;而当两界战争危机浮现时,日常的温馨场景反而会成为情感锚点,强化观众的共情。

这种处理方式体现了京都动画的叙事智慧——即使面对更宏大的世界观,他们依然相信情感的真实性来自于对微观人际关系的忠实呈现。

#### 三、“归还魔力”的象征意义:成长过程中的自我完整性

康娜父亲要求“归还魔力”的情节设定极具象征深度。在表面层面,这是推动剧情的关键矛盾;在深层层面,它触及了关于成长与自我认同的核心命题。

魔力在这里可被解读为个体特质、文化基因或生命经验。要求“归还”暗示着一种本质主义的成长观——认为个体应当回归某种“纯粹”的原始状态。而小林一家的抵抗,则代表了一种建构主义的立场:个体的身份是由其经历与关系网络共同塑造的,所谓的“纯粹”不仅不可能,也非必要。

康娜的最终选择,将决定影片对这一问题的基本态度。是接受父亲代表的“回归本源”,还是坚持在小林家中形成的“混杂认同”?这一抉择超越了剧情本身,成为对当代身份政治的一种温和介入。

#### 四、京都动画的复兴宣言:从创伤中崛起的艺术坚守

作为京阿尼在2019年纵火案后的重要作品之一,这部剧场版承载的意义远超单一的娱乐产品。原班人马的集结,不仅是艺术风格的延续,更是一个创作共同体从创伤中重建的象征。

影片主题“怕寂寞的龙”与“离别”,无意中与制作团队及观众的共同经历形成了互文。京阿尼通过作品向世界传递的,依然是那种坚定而温柔的治愈力量——承认离别的痛苦,但更珍视相聚的温暖;面对世界的裂痕,却依然选择以包容和理解去缝合。

#### 结语:跨次元家庭的当代启示

《小林家的龙丫头:怕寂寞的龙》看似讲述了一个奇幻故事,实则提供了一面审视当代社会关系的镜子。当康娜站在两个世界之间,她的抉择实际上回应了我们时代的核心困惑:在文化交融与冲突并存的今天,我们如何定义“家”的边界?个体的认同是否可以超越血缘与地域的限制?而真正的成长,是回归某种预设的本质,还是勇敢地接纳自己在多重影响下形成的混杂性?

2025年11月7日,当这部作品登陆全国影院时,观众迎来的不仅是一场“治愈心灵的观影之旅”,更是一次关于认同、归属与成长的思辨体验。在京阿尼细腻笔触与深刻叙事的加持下,这部剧场版有望成为日本动画在娱乐性与社会关怀之间达成平衡的又一典范。