她们掌镜,叙事世界如何展开?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

好的,这是一篇根据您提供的素材撰写的深度分析文章。

—

### **从台前到幕后:女性导演的“私叙事”如何重塑电影话语体系**

当舒淇在釜山国际电影节上,不是以演员身份,而是以凭借处女作《女孩》斩获最佳导演的身份站上领奖台时,这已不仅仅是一位电影人的个人转型成功。她与格蕾塔·葛韦格、贾玲等一批由演员成功转型导演的女性电影人,共同构成了一股不可忽视的创作浪潮。这股浪潮的核心,并非简单的职业赛道转换,而是一场深刻的叙事革命:她们正通过一种高度个人化、充满真诚的“私叙事”,成功地将女性经验从银幕的边缘推向了中心,并以此改写着电影的语法与权力结构。

**一、 深层逻辑:从“被观看”到“我讲述”的主体性觉醒**

传统电影工业中,女性角色常常作为被凝视的客体,其形象服务于男性视角下的剧情需要或审美趣味。舒淇、贾玲等人从演员到导演的转型,本质上是一次从“被观看”到“我讲述”的主体性觉醒。

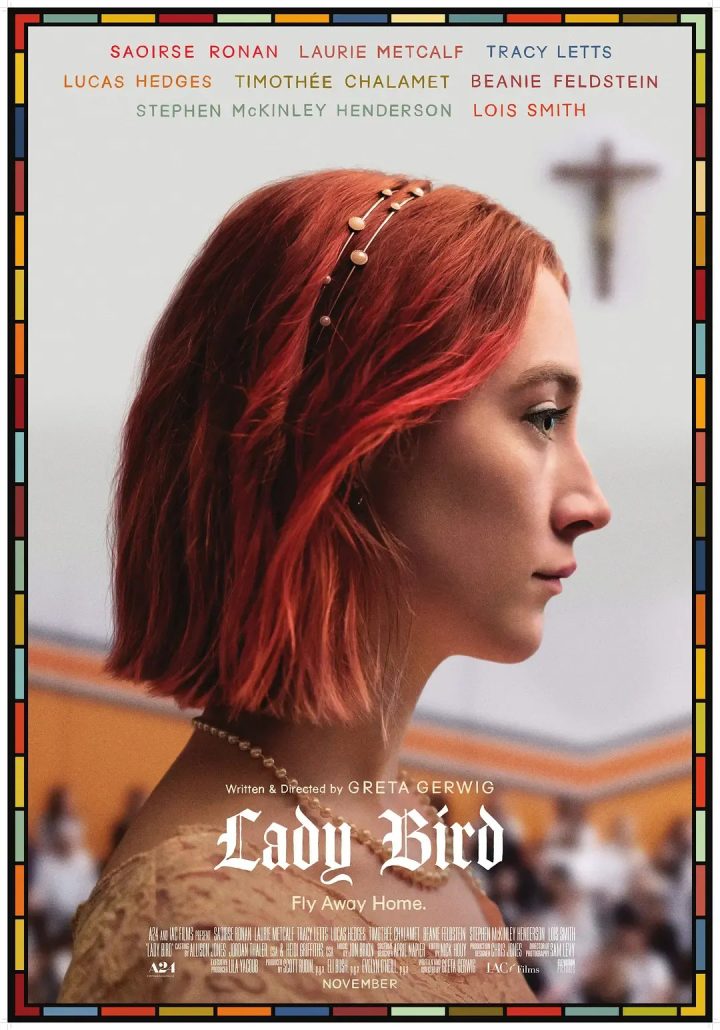

* **经验的权威性:** 她们带来的并非疏离的、他者化的观察,而是浸透着亲身经历的生命体验。舒淇的《女孩》献给“心里有伤的女孩们”,贾玲的《你好,李焕英》源于真实的丧母之痛,格蕾塔的《伯德小姐》充满了青春期成长的私密细节。这种“作者即经历者”的身份,赋予了作品一种无可辩驳的真实性与权威感。镜头不再是冷冰冰的工具,而是化作了有温度、有脉搏的倾诉。

* **情感的“方法论”:** 她们的创作方法论高度依赖于情感的真实与共情。贾玲的成功,关键在于她成功地将一种个人化的、复杂的悲痛,通过喜剧的外壳转化为全民性的情感共鸣。这背后是一种高超的“情感炼金术”——将私人泪点淬炼成公共泪点。当她们在镜头后袒露脆弱,观众回馈的不仅是票房,更是巨大的情感认同,这构成了她们作品最坚固的护城河。

**二、 背景与动因:时代情绪与市场空白的历史合流**

这一集体转型现象并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。

* **内在驱动:表达的必然。** 作为在行业内深耕多年的成熟演员,她们积累了丰富的表演经验,也更深切地体会到现有叙事中对女性角色刻画的局限与单一。执掌导筒,是她们突破表演的被动性、实现完整艺术表达的必然诉求。

* **外在机遇:市场的呼唤。** 全球范围内女性意识的觉醒,催生了一个庞大的、渴望看到自身故事被认真讲述的观众群体。传统的男性主导叙事已无法完全满足市场的需求。格蕾塔的《芭比》以荒诞喜剧的形式解构性别议题,在全球狂揽票房,正是精准地击中了这一时代情绪,证明了女性视角的商业潜力与社会价值。这片长期被忽视的“市场空白”,为女性导演的崛起提供了肥沃的土壤。

**三、 行业意义:重新定义“值得被讲述的故事”**

女性导演的集体登场,其最深远的影响在于,她们系统性地拓展了电影故事的边界,并重新校准了何为“重要”的叙事。

* **叙事视角的“降维打击”:** 以格蕾塔改编的《小妇人》为例,其创新的双时间线叙事,并非炫技,而是为了精准捕捉女性在回忆与现实中穿梭的内心流动感。这种基于女性生命节奏的叙事语法,是对传统线性叙事的一种丰富甚至超越。它让那些曾被视作“琐碎”的母女关系、姐妹竞争、情感抉择,获得了与英雄史诗同等的叙事分量。

* **议题的深化与普世化:** 她们的创作轨迹清晰地展示了一条从“个人”走向“普遍”的路径。贾玲从《你好,李焕英》的母女亲情,走向《热辣滚烫》的自我认同与精神涅槃;格蕾塔从《伯德小姐》的个体成长,到《芭比》对全球性别文化的批判性审视。这表明,女性导演并非只关心“小我”,她们恰恰是通过最真诚的“小我”叙事,触及了最广泛的“大我”议题——爱、失去、成长、尊严与平等。

**结语:一场静水流深的范式转移**

舒淇、贾玲、格蕾塔·葛韦格等人的成功,其意义远超个别导演的诞生。它标志着电影工业正在经历一场静水流深的范式转移。当女性执掌镜头,世界看到的不仅是几个好故事,更是一整套曾被压抑的情感结构、思维方式和生命体验得到了公开的表达。

这不再是简单的“多元化”点缀,而是一种叙事权力的重构。她们用票房和奖项证明,那些基于真诚、源于自身的“私叙事”,拥有撼动世界的力量。这激励着更多的“女孩”——无论是台前的演员,还是幕后的新人——勇敢地拿起创作的权力,去讲述那些“被忽视却至关重要”的故事,从而让我们的银幕,最终能够真正映照出我们复杂而完整的现实世界。