《青铜葵花》:至纯至爱“冰项链”预告发布

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《青铜葵花》:在喧嚣时代重塑“无为而善”的美学勇气

在金鸡奖的聚光灯下,《青铜葵花》以其独特的艺术气质引人注目。这部荣获最佳儿童片与最佳剪辑双提名的作品,表面上讲述了一个关于孤独与相聚的简单故事,实则是对当下影视创作生态的一次温柔反叛。在特效大片与快餐内容充斥的时代,这部电影选择了一条更为艰难的道路——回归沉默,回归细节,回归人性中最本真的善意。

## 沉默美学的当代价值

《青铜葵花》最引人深思的特质在于其“对话寥寥”的叙事风格。在信息过载的当下,这种选择不仅是艺术勇气,更是一种哲学立场。导演陈坤厚敏锐地捕捉到原著中“无为而善”的精髓——真正的善良从不喧嚣,它悄然存在于日常生活的细节中,无需华丽辞藻的装点。

这种沉默美学挑战了当代影视创作的固有逻辑。在数据为王的时代,编剧们习惯于用密集的台词推动剧情,用强烈的冲突抓住观众注意力。而《青铜葵花》反其道而行,依靠两位小演员精湛的表演和无数的生活细节编织情感网络,这需要观众静下心来,与影片同频共振。这种创作选择,实际上是对观众审美能力的尊重与信任。

## 孤独书写的文化深度

陈坤厚与曹文轩对“孤独”的解读,揭示了影片的深层结构。导演眼中的“两个孤独生命的相互温暖”与作者升华的“孤独是一种勇气和力量”,共同构建了关于孤独的辩证思考。在高度连接又极度孤独的现代社会,这种思考具有特殊的时代意义。

影片中的孤独不是现代社会的疏离感,而是根植于中国传统文化的生命体验。曹文轩将离散升华为祝福与牵挂的解读,呼应了中国文化中“月有阴晴圆缺”的宇宙观和“海内存知己”的情感哲学。这种对孤独的诠释,提供了区别于西方个人主义孤独叙事的东方视角,是对世界儿童文学与电影语言的重要贡献。

## “冰项链”的象征体系与东方美学

“冰项链”场景之所以动人,不仅因其视觉美感,更因它构建了一套完整的东方象征体系。冰,既纯净又易逝;项链,既是束缚又是连结。这一意象完美诠释了影片对善的纯粹信仰与对爱的永恒追求——最珍贵的礼物并非永恒,即便知道美好终将消逝,仍愿倾注全力为他人创造瞬间的绚烂。

这种象征思维深植于中国传统美学。不同于西方叙事的直白表达,东方艺术擅长通过意象与意境传递情感,留白处往往蕴含最深的情感。《青铜葵花》中无数生活细节的编织,正是中国画“散点透视”美学在电影语言中的转化,每个细节都是整体情感网络的一个节点,共同构成丰富而统一的情感场域。

## 儿童电影作为文化载体的可能性

《青铜葵花》的获奖与认可,重新定义了儿童电影的文化地位。长期以来,儿童题材往往被窄化为教育工具或娱乐产品,而这部电影证明了儿童视角同样可以承载深刻的文化思考与美学探索。

两位小演员被称赞为表演精湛的“学霸”,不仅是对他们个人能力的认可,更是对影片整体艺术追求的肯定。儿童演员不再是简单的剧情推动者,而是复杂情感的传递者。这种创作理念提升了儿童电影的艺术标杆,也为中国电影培育下一代表演人才提供了宝贵经验。

## 跨媒介叙事的创造性转化

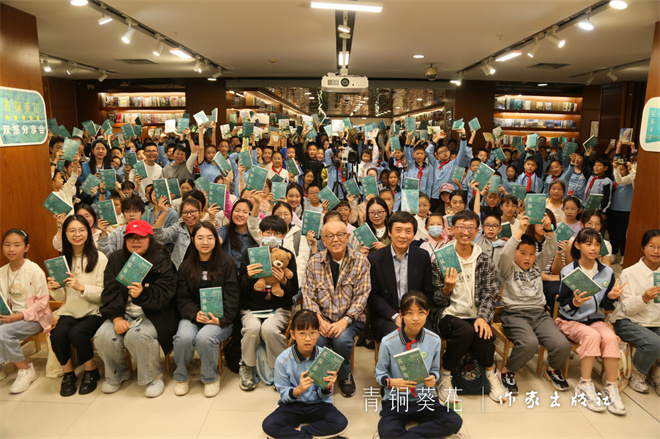

陈坤厚与曹文轩长达十二年的合作,本身就是一个关于艺术坚持的故事。在这个急于求成的时代,这种长期的创作伙伴关系几乎成为一种奢侈。曹文轩盛赞电影用独特的电影语言达到了文学难以触及的情感浓度,这不仅是对电影的褒奖,更是对跨媒介叙事可能性的探索。

电影与文学的关系历来复杂,成功的改编不是简单的复制,而是创造性的转化。《青铜葵花》通过电影特有的语言——表演、细节、剪辑——放大了文学原著的情感内核,证明了不同艺术形式之间相互启发的潜力。这种成功的跨媒介合作,为中国文学作品的影视化改编提供了有价值的参考。

## 结语:善意美学的当代回响

《青铜葵花》在当今社会的意义远超出一部优秀的儿童电影。它通过两个孩子的故事,提醒我们关注那些被喧嚣时代淹没的品质:沉默中的理解、细节中的关怀、困境中的坚韧。这些深植于中国人生命经验中的深沉善意与坚韧力量,恰是当下社会最需要的心灵资源。

在技术革新不断重塑电影语言的今天,《青铜葵花》回归到了最本质的命题——如何通过光影艺术触动人心。它证明,无论时代如何变化,关于善意、陪伴与成长的故事,永远拥有直指人心的力量。这部电影不仅是对金鸡奖的献礼,更是对中国电影多元发展的有力证明,它提醒我们,在追逐商业成功的道路上,那些安静而深沉的声音同样值得倾听。