《内幕》「HD1080P/3.8G-MP4」无剪切版网盘原声版独家资源上线

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

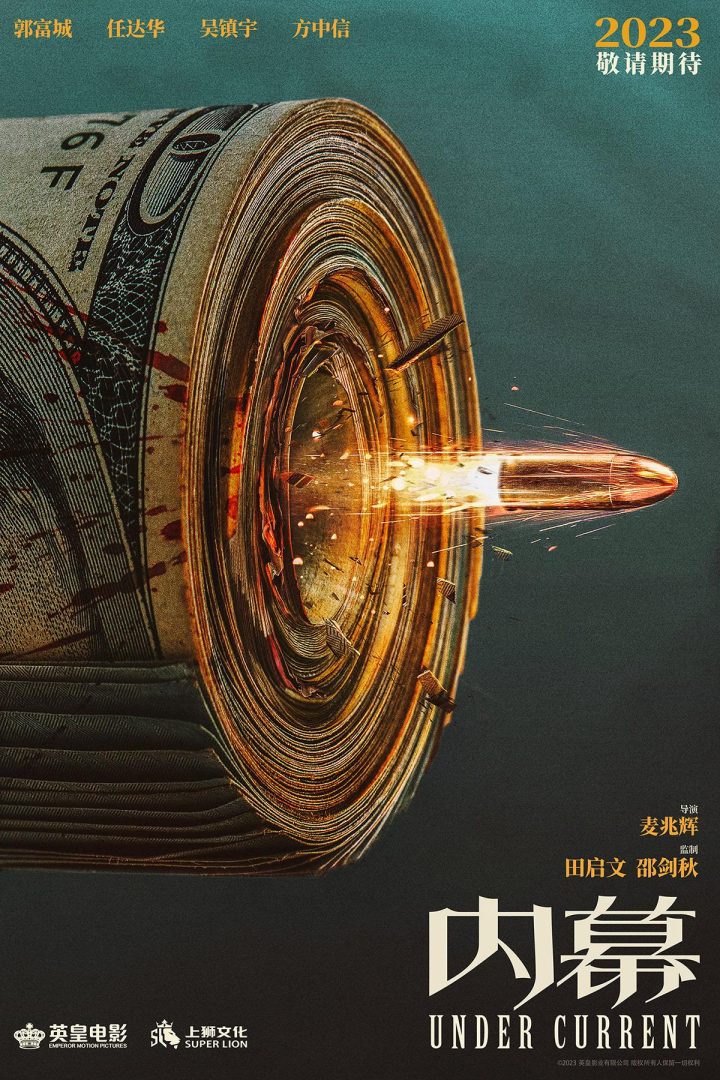

### 《内幕》:港式犯罪片的自我革新与时代隐喻

在香港电影的历史长卷中,犯罪类型片始终占据着举足轻重的位置。当麦兆辉带着新作《内幕》重返观众视野,这部集结郭富城、任达华、吴镇宇等实力派演员的作品,已然超越了单纯的娱乐产品,成为观察香港电影产业演进与文化表达的重要样本。

#### 一、创作谱系中的作者印记与类型突破

麦兆辉作为《无间道》《窃听风云》系列的缔造者,其作品始终贯穿着对身份认同、道德边界与制度困境的深度探索。《内幕》选择以慈善机构财务命案为切入点,延续了他擅长的“罪案解剖”叙事模式,但将视角从传统的警匪对抗转向更具当代性的金融犯罪领域。这种转变绝非偶然——在全球化资本流动日益复杂的今天,洗钱犯罪以其隐蔽性、专业性和跨国性,成为了解当代社会权力运作的绝佳窗口。

值得玩味的是,麦兆辉耗时三年打磨剧本的创作过程,暗示着影片可能超越表面罪案叙事,构建一个更为精密的多层叙事结构。慈善机构作为犯罪温床的设定,本身就包含着对当代社会伪善现象的尖锐批判。当公益光环成为罪恶的保护色,影片实则触及了后现代社会信任机制崩解的核心焦虑。

#### 二、演员矩阵的符号学意义与表演政治

郭富城与吴镇宇的“临时搭档”设定,延续了港产片经典的“双雄模式”,但赋予了新的时代内涵。大律师与警长的职业组合,打破了传统警匪片的二元对立,构建起法律程序与执法行动之间的辩证关系。这种专业背景的互补,隐喻着现代社会解决复杂犯罪需要多元知识体系的协作。

任达华饰演的财务总监之死作为叙事引擎,而姜大卫、鲍起静等老戏骨的加入,则构成了香港影坛的代际对话。这个演员矩阵不仅是商业考量,更承载着香港电影的文化记忆。在新老演员的交织中,我们既看到港片传统的延续,也窥见其寻求新生的努力。

#### 三、类型创新的深层逻辑与产业意义

影片标榜的“新罪案、新组合、新视角”,反映了香港电影人在类型演进中的自觉意识。在犯罪片模式日趋同质化的当下,《内幕》试图通过题材跨界实现突破:将金融犯罪元素植入传统动作框架,在保留港片节奏优势的同时,增强叙事的智力密度。

这种创新背后,是香港电影面对内地市场与全球化双重压力下的战略调整。当纯动作类型面临审美疲劳,兼具商业娱乐与社会思考的复合型作品正成为新的突破口。《怒火·重案》《神探大战》等近作的成功,已经证明了这种方向的可行性。

#### 四、文化语境中的现实映照

选择“洗黑钱”这一全球经济犯罪现象作为核心事件,使影片获得了超越地域的当代性。在数字经济时代,资本流动的匿名化与全球化使得金融犯罪呈现出新的特征,这也为犯罪片提供了丰富的叙事素材。影片通过追踪2亿巨款流向,可能构建起一个连接本地犯罪与国际金融网络的叙事图谱,折射出对全球资本主义的深刻反思。

慈善机构的设定尤其值得深思。在后真相时代,公益与商业、道德与利益的边界日益模糊,这种设定直指当代社会的核心矛盾:在表象与本质严重分裂的当下,如何辨识真正的善与恶?影片似乎试图通过罪案调查的外壳,完成一次对现代性困境的哲学追问。

#### 结语:超越类型的文化实践

《内幕》的出现,标志着香港犯罪片正在经历一次重要的范式转移。它既保留了麦兆辉作品一贯的叙事精度与人性深度,又通过题材创新与表达升级,回应了变化中的社会现实与观众期待。

这部影片的成功与否,将不仅关乎单个作品的命运,更可能影响整个港产类型片的演进方向。在娱乐表象之下,它或许正在尝试构建一种新的香港电影表达——既扎根本土经验,又具备全球视野;既满足类型期待,又提供思想价值。在这个意义上,《内幕》已超越单纯的电影作品,成为香港流行文化在全球化时代寻求定位的又一次重要实践。