《潮》阿里云泄漏版国语版「HD1080P/3.6G-MP4」迅雷资源

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《天才游戏》:双男主模式与悬疑类型的美学交汇与市场博弈

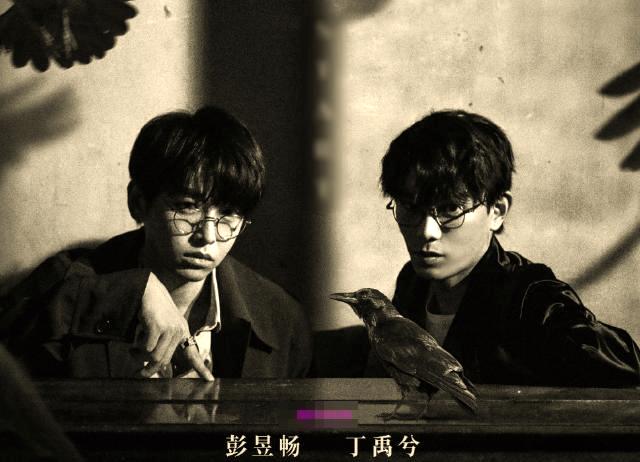

在中国影视产业经历结构性调整、观众审美日益多元的当下,《天才游戏》的出现绝非偶然。这部由彭昱畅、丁禹兮联袂主演的悬疑电影,表面上是一部普通的类型片,实则折射出当代中国影视创作的深层逻辑与产业趋势。通过剖析其叙事结构、演员选择与视觉符号,我们能够洞察当下中国影视创作的美学探索与市场策略。

**双男主叙事:从角色对立到身份流动的现代性隐喻**

《天才游戏》采用的“双男主”模式,已超越简单的市场跟风,成为当代中国社会心理的一面镜子。影片中刘全龙与陈伦的“人生交换”,不仅是推动剧情的核心机制,更暗合了当代年轻人对身份流动性的集体想象。在一个社会阶层渐趋固化的时代,“交换人生”成为大众对可能性的一种精神代偿。

这种叙事结构的流行,反映了中国影视创作从单一英雄叙事向复杂关系美学的转变。与传统的“兄弟情”或“对手戏”不同,《天才游戏》中的双男主关系建立在身份互换的基础上,创造出一种更为复杂的镜像结构。这种设定不仅增强了悬疑感,更提供了探讨身份认同、社会阶层与命运交织的叙事空间,体现了中国类型片在叙事复杂度上的提升。

**演员选择的战略意义:流量与实力的平衡术**

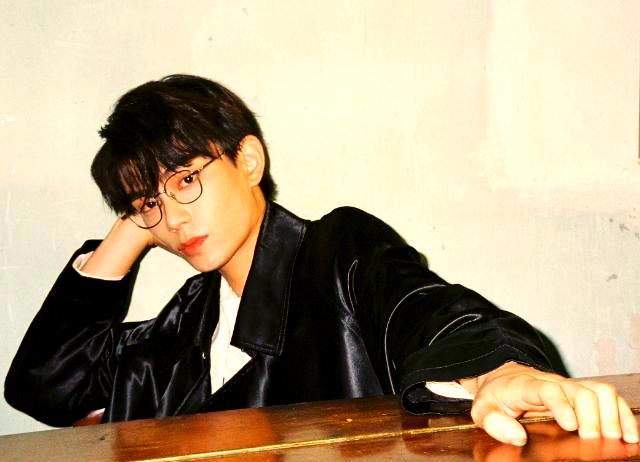

彭昱畅与丁禹兮的组合,体现了制作方在选角上的精密计算。彭昱畅以其扎实的演技功底和“国民弟弟”的亲民形象,为影片提供了表演质量的保证;而丁禹兮凭借《传闻中的陈芊芊》积累的人气与关注度,则为影片带来了必要的流量入口。

特别值得注意的是丁禹兮从古装甜宠剧向悬疑类型的转型。这种跨越不仅是演员个人职业生涯的突破尝试,也反映了中国影视产业正在形成的类型跨界机制——通过将流量演员置于不同类型作品中,实现其粉丝群体的交叉导流,同时丰富演员的表演维度。这种策略若成功,将为中国影视人才提供更为多元的发展路径。

**视觉符号系统:悬疑美学的本土化建构**

《天才游戏》海报中的黑白光影对比与乌鸦意象,构建了一套完整的符号系统。乌鸦在中国传统文化中常被视为不祥之兆,与影片的悬疑基调形成互文;而黑白对立的视觉语言,则直观地呼应了“人生交换”的主题对立。

这种符号化表达,显示了中国悬疑类型片正在形成独特的美学语言——既吸收全球悬疑片的视觉语法,又融入本土文化符号。这种尝试如成功,将推动中国类型片建立更具识别度的视觉体系,摆脱对西方同类作品的简单模仿。

**产业语境:双男主模式热潮的结构性分析**

《天才游戏》置身于《杀破狼》《皓衣行》《天涯客》等双男主作品构成的产业浪潮中,这一现象需放置在更广阔的产业背景下理解。一方面,这是制作方对市场需求的精准回应——年轻观众对平等、复杂人物关系的偏好日益明显;另一方面,也反映了制作方在政策边界内的创新尝试,在满足审查要求的同时探索角色关系的多种可能性。

然而,同类作品的集中涌现也带来了同质化风险。《天才游戏》的突破点或许在于将悬疑类型与双男主模式进行有机融合,而非简单拼接。其成功与否,关键在于能否通过这一设定展开对人性、命运与社会结构的深度探讨,而非仅停留于表面的人物关系设定。

**潜在影响与行业意义**

若《天才游戏》获得成功,将为中国类型片发展提供重要启示:其一,证明悬疑类型与双男主模式结合的市场潜力,推动更多复合类型作品的产生;其二,展示实力派演员与流量演员的合理搭配模式,为产业提供人才使用的参考框架;其三,强化符号化视觉表达在类型片中的叙事功能,提升中国电影的视觉叙事能力。

然而,该片也面临诸多挑战:如何在流行框架中保持叙事的新鲜感?如何平衡商业元素与艺术表达?如何满足原著粉丝与普通观众的不同期待?这些问题的应对方式,将决定《天才游戏》能否真正从同类作品中脱颖而出。

《天才游戏》的出现,标志着中国类型片正进入一个更为精细化的创作阶段。它不再满足于单一类型的简单复制,而是尝试通过元素重组与美学创新,在满足市场需求的同时拓展表达空间。其最终成果,将成为观测中国影视产业进化路径的重要案例,无论成败,都具有不可忽视的行业分析价值。