《蛮荒禁地》国语版资源分享4k高清阿里云(BD720P/3.4G-MP4)

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《蛮荒禁地》:曹保平的“人性实验室”与华语类型片的新边疆

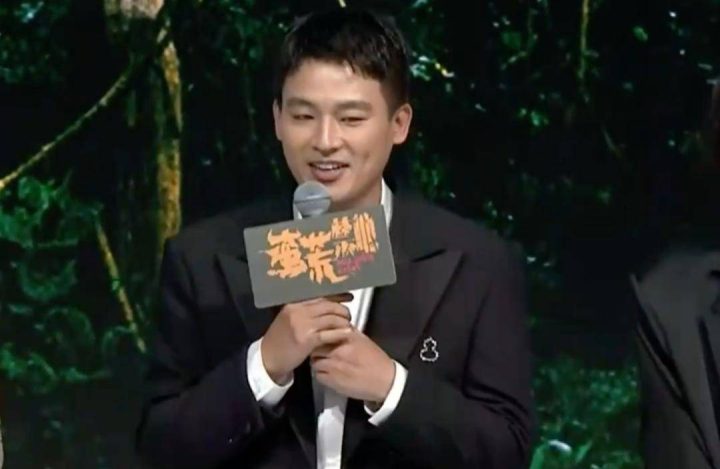

在《蛮荒禁地》的预告片中,易烊千玺饰演的沈星站在异国密林中,眼神里既有恐惧也有好奇,仿佛是整个影片世界观的隐喻——一个被抛入人性试验场的观察者。这部被宣传为“含恶量99%”的电影,远非简单的犯罪悬疑片,而是导演曹保平精心构建的一座人性实验室,在其中,善恶不再是二元对立的道德标签,而是在极端环境下流动的复杂光谱。

## 结构性暴力下的道德异化

《蛮荒禁地》中构建的“达帮”世界,本质上是一个被放大的结构性暴力场域。在这个弱肉强食的犯罪王国中,人物关系的设计极具深意——沈星作为外来者,保持着相对清醒的道德判断;而郭立民从善良到被环境侵蚀的转变,则揭示了环境对个体的异化力量。这种设定呼应了斯坦福监狱实验的核心命题:究竟是恶人制造了恶劣环境,还是恶劣环境制造了恶人?

影片中猜叔“人有一善即可称善”的原则,与导演曹保平强调的“恶人行善不可完全原谅”之间形成了有趣的张力。这种道德哲学上的矛盾,恰恰是影片最深刻的探索——在极端环境下,单一的道德评判体系是否依然有效?当生存成为第一要务,传统的是非观念是否只是一种奢侈品?

## 多线叙事作为人性棱镜

影片向《荒蛮故事》致敬的五个独立又互相关联的故事,并非简单的叙事技巧展示,而是构成了观察人性的多棱镜。每个故事单元如同一个独立的社会学实验,将角色置于不同的道德困境中,观察其反应与选择。

这种结构使影片超越了线性叙事的局限,创造了类似《天注定》或《巴别塔》的网状叙事体验。不同故事单元通过沈星这一角色串联,暗示了在混乱世界中个体命运的偶然性与 interconnectedness(互联性)。而跨国取景的视觉策略,则进一步强化了这种“人性实验室”的普遍意义——无论在何种文化背景下,当基本秩序崩塌时,人性会展现出相似的黑暗与光芒。

## 奇幻元素作为心理隐喻

影片中致幻花粉与弓形虫寄生人体的设定,表面上是类型片的奇幻点缀,实则是心理状态的外化隐喻。这种能够引发疯狂行为的花粉,象征着环境对个体心理的侵蚀性影响——在达帮这个道德真空地带,每个人都可能被某种“疯狂”所感染。

这一设定与《荒蛮故事》中的动物意象形成了跨文本对话。猴王半人半兽的形象,艾梭兼具爱与残忍的性格,都在暗示人性中未被驯化的动物性本能。在这种解读下,《蛮荒禁地》不仅是一个地理概念,更是每个人内心都可能存在的未开化领域。

## 曹保平作者风格的类型片变奏

从《烈日灼心》到《蛮荒禁地》,曹保平一直在探索罪案题材与人性深度的结合点。然而,《蛮荒禁地》标志着他从社会写实向寓言式叙事的转变。这种转变不是逃避现实,而是通过高度风格化的形式,更深刻地切入当代社会的精神困境。

影片中丰富多样的场景——药材铺、千年古树、神秘水上村落——不仅是视觉奇观的展示,更是不同心理状态的物质对应。角色需要多次乘船抵达拍摄地的制作过程,意外地成为了影片主题的注脚——抵达人性的蛮荒之地,需要经历漫长而艰难的旅程。

## 华语类型片的美学突破与市场冒险

《蛮荒禁地》的跨国取景与多线叙事,代表了华语商业片在叙事复杂度与制作规模上的新尝试。在超级英雄电影全球疲软、流媒体内容同质化的当下,这种融合作者表达与类型元素的探索,或许能为华语电影在国际市场上开辟新的可能性。

然而,这种探索也伴随着风险。多线叙事对观众接受习惯的挑战,“全员恶人”设定可能引发的道德不适,奇幻元素与现实主义基调的平衡——这些都是《蛮荒禁地》需要面对的艺术与商业难题。

## 结语:在蛮荒之地寻找人性的坐标

《蛮荒禁地》最终的价值,或许不在于它提供了多少人性的答案,而在于它提出了正确的问题:当外部规则崩塌,我们内心还能依靠什么来导航?影片中的角色,从试图保持清白的沈星,到完全被环境同化的郭立民,再到秉持道德相对主义的猜叔,代表了不同的应对策略。

在这个意义上,《蛮荒禁地》超越了单纯的娱乐产品,成为一面映照当代社会精神状况的黑暗镜子。它提醒我们,文明或许只是一层薄薄的外壳,而其下的蛮荒之地,既可能是毁灭的深渊,也可能是重生的起点。当观众走出影院,那个问题依然回荡:如果置身于那样的蛮荒禁地,你会成为谁?