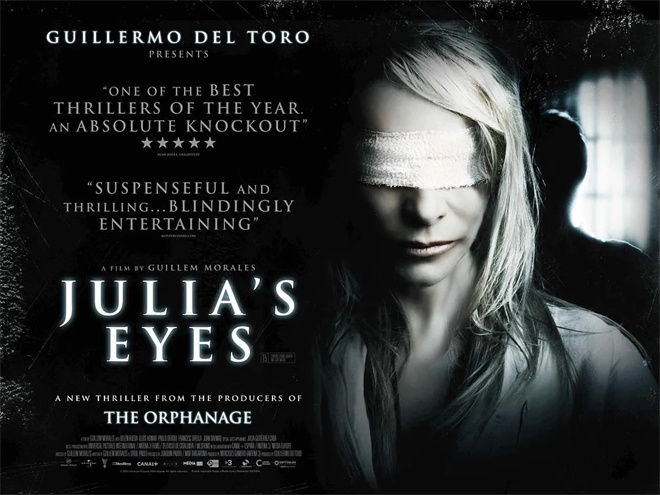

《看不见的客人》:密室时空的“反转王”诡计

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 密室中的审判:《看不见的客人》与当代社会的信任危机

在西班牙导演奥里奥尔·保罗的《看不见的客人》中,那间酒店客房不仅是物理意义上的密室,更是一面映照当代社会信任危机的棱镜。当企业家阿德里安坚称自己是密室谋杀案的受害者时,他已不仅仅是在陈述一个事实,而是在构建一个关于权力、阶级与真相的现代寓言。

## 密室:从物理空间到心理战场

影片最精妙之处在于其空间叙事的转换。表面上,犯罪现场是那间无法进出的酒店客房;实质上,真正的“密室”是阿德里安家中的客厅,而真正的“谋杀”发生在那场精英律师与企业家之间的心理博弈中。这种空间转换揭示了影片的深层逻辑:在现代社会中,真相不再取决于客观事实,而是取决于叙事权的争夺。

律师弗吉尼亚与阿德里安的每一次交锋,都是对“真相”的重新定义。影片通过这一设定,巧妙地解构了传统悬疑片中“谁做的”这一核心问题,转而探讨“谁说的真相更可信”。在这一过程中,密室已不再是物理空间的谜题,而是信息时代的隐喻——在信息不对称的社会中,权力阶层有能力构建自己的“真相密室”。

## 不可靠的叙事者与后真相时代

《看不见的客人》中两位“不可靠叙事者”的设置,精准地映射了当代社会的认知困境。在信息爆炸的时代,每个人都可能成为自己故事的编造者,而观众难以分辨回忆、想象与谎言的困境,正是社交媒体时代公众的日常体验。

奥里奥尔·保罗的导演风格——尤其是他对细节的精准控制——反映了在这个后真相时代,微小信息如何能够颠覆整个叙事结构。那些看似无关紧要的钢笔、钟表、钥匙,不仅是剧情反转的伏笔,更是对当代信息生态的隐喻:在碎片化的信息洪流中,真相往往隐藏在被忽视的细节里。

## 全球翻拍:叙事普适性与文化特异性

《看不见的客人》在全球范围内的翻拍热潮,揭示了其核心叙事与不同文化语境共鸣的能力。意大利版的肃杀、印度版的性别对调、中国版的权力重构,每种改编都反映了该文化特定的社会焦虑。

特别是中国版《瞒天过海》将人物改为黑警与贵妇的设定,巧妙地对接了中国观众对权力腐败与司法公正的深层关切。这种本土化改编的成功证明,原作的魅力不仅在于其精妙的叙事结构,更在于它触及了全球社会共同面临的信任危机。

## 从银幕到舞台:叙事的物质性转变

2025年中国舞台剧版的《看不见的客人》以“人性密林”为主题,通过倒垂汽车、巨型铅笔等超现实元素,实现了从电影语言到舞台语言的创造性转化。这种媒介转换的意义不仅在于艺术形式的创新,更在于它揭示了原作叙事结构的弹性与普适性。

丁一滕导演的舞台改编,将西方悬疑与中式意境结合,实现了跨文化的美学融合。这种成功证明了优秀的故事内核能够超越媒介限制,在不同的文化土壤中生根发芽。

## 结语:密室之外的真相困境

《看不见的客人》最终超越了一部悬疑片的范畴,成为一部关于当代社会认知困境的寓言。在信息过载、信任缺失的时代,我们每个人都生活在各自的“密室”中——被算法、偏见和既得利益所困。影片中的层层反转不仅提供了观影的快感,更邀请我们反思:在真相变得日益模糊的今天,我们如何突破自身的认知密室,抵达那个“看不见”的真实?

奥里奥尔·保罗通过这部作品,不仅巩固了他作为“反转王”的声誉,更确立了他作为社会观察者的深度。在这一点上,《看不见的客人》与黑泽明的《罗生门》形成了跨越时空的对话——两者都通过精妙的叙事结构,探讨了人类认知的局限与真相的相对性。而这,或许正是它在全球范围内持续引发共鸣的深层原因。