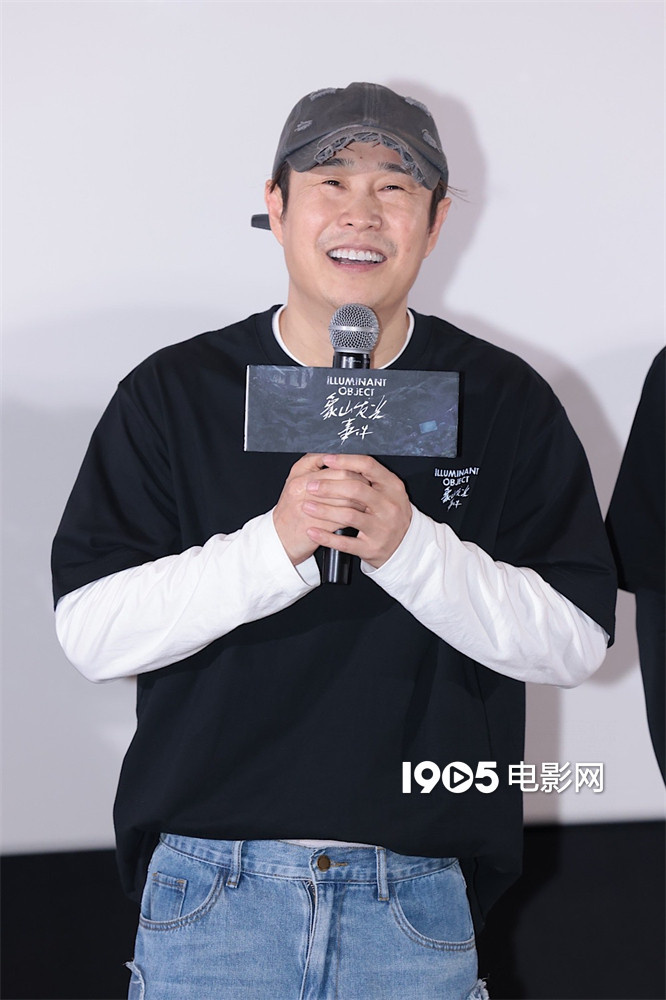

《象山发光事件》首映:小沈阳“反差惊悚”惊呆观众

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《象山发光事件》:小沈阳转型背后的中国影视产业逻辑

当喜剧演员小沈阳的名字与惊悚悬疑电影《象山发光事件》联系在一起,这已不仅是一部电影的常规宣传,而是折射出中国影视产业正在发生的深层变革。小沈阳从喜剧明星到惊悚片主演的转型,背后是演员生存策略的调整、类型片市场的扩张,以及中国电影产业日趋成熟的多重逻辑。

## 演员转型:突破类型化桎梏的生存智慧

在中国影视圈,喜剧演员往往陷入“类型化”困境。小沈阳凭借《不差钱》一夜成名,却也在小品与喜剧电影的框架中徘徊多年。此次他选择《象山发光事件》作为突破点,体现了一种行业生存智慧——在观众审美疲劳前主动寻求变革。

更值得关注的是,小沈阳的转型并非盲目尝试,而是精准地选择了“反差感”作为突破口。喜剧与惊悚看似两极,实则共享着相似的节奏把控与情绪渲染技巧。导演赵域评价其表演“细腻、沉静”,恰恰揭示了喜剧演员往往被忽视的全面演技潜力。这种从“外放”到“内收”的表演风格转变,标志着中国喜剧演员正在寻求更广阔的发展路径。

## 类型片进化:中国惊悚片的市场突围策略

《象山发光事件》选择在10月31日万圣节前夕上映,体现了中国类型片市场定位的精细化。长期以来,中国惊悚悬疑片面临创作限制与市场偏见双重压力,而该片通过吸引知名演员转型,试图提升类型片品质与口碑的策略,显示出行业对类型片价值的重新认知。

值得注意的是,该片强调“剧本创新性”作为吸引演员的关键。在中国电影市场从流量导向向内容导向转变的背景下,优质剧本成为争夺优秀演员的重要筹码。小沈阳因剧本创新性而接拍的表态,不仅是个体选择,更是行业风向标——内容质量正在取代明星效应,成为影视项目的核心竞争力。

## 产业协同:幕后主创与演员的相互成就

导演赵域与监制常雷的组合,搭配转型中的小沈阳,构成了一种有趣的创作协同。中国电影产业长期以来存在“重明星、轻导演”的失衡现象,而《象山发光事件》的宣传中,导演对演员表演的专业评价成为焦点,反映出创作话语权在向专业层面回归。

这种导演与演员的相互成就关系,是成熟电影产业的标志。赵域称赞小沈阳“在片场认不出来”,既是对演员的肯定,也是对自身指导能力的间接印证。这种专业层面的互信与合作,对于提升中国电影整体创作环境具有积极意义。

## 市场影响:转型成功的行业启示录

小沈阳转型初获认可,其示范效应不容小觑。在中国影视产业调整期,演员纷纷寻求突破原有形象,从流量明星向实力派转变。成功案例将加速这一进程,推动更多演员进行专业深耕,最终提升行业整体表演水平。

同时,这种转型也拓展了类型片的表演维度。惊悚片不再局限于特定演员群体,而是能够吸引更广泛演技派演员参与,进而提升类型片整体品质。这种良性循环对于构建健康多元的电影生态至关重要。

## 结语:个体选择与产业升级的同频共振

《象山发光事件》与小沈阳的相互选择,看似是简单的商业合作,实则反映了中国影视产业内在进化逻辑。在市场回归理性的背景下,优质内容、专业表演、精准类型定位成为成功关键要素。

个体的转型与产业的升级正在形成同频共振。当演员不再满足于单一类型,当导演获得更多创作话语权,当类型片不断突破品质天花板,中国电影才能真正实现从量到质的飞跃。《象山发光事件》或许只是一部电影,但其所代表的行业趋势与转型勇气,却值得整个中国影视产业的持续关注与思考。