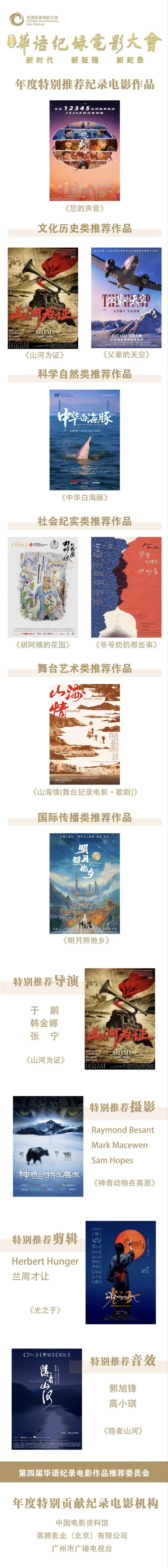

第四届华语纪录电影大会:《胡阿姨的花园》获推荐殊荣

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**华语纪录电影的叙事转向与时代使命**

——从第四届华语纪录电影大会看行业深层逻辑

—

### 一、**背景:官方叙事与行业生态的融合**

本届大会的指导与主办单位阵容(中央广播电视总台、中国文联、广东省委宣传部等)凸显了纪录电影领域的特殊属性:它既是文化创作的重要分支,也是国家意识形态传播的载体。这种“官方主导+行业协作”的模式,反映了当前中国文化领域的典型运作逻辑——通过资源整合,将纪录电影纳入主流叙事体系,同时为其注入市场活力。

值得注意的是,**中央新闻纪录电影制片厂**作为主办方之一,其历史可追溯至延安电影团,长期承担国家影像档案的构建职能。此次大会的“国家影像典藏工程”收录23部作品,正是这一传统的延续,标志着纪录电影从“创作产品”向“国家记忆”的升华。

—

### 二、**获奖作品背后的叙事转向**

从获奖作品题材分布中,可窥见华语纪录电影的三大叙事转向:

1. **微观叙事与个体关怀**

《胡阿姨的花园》《爷爷奶奶那些事儿》等作品聚焦普通人的生命经验,通过个体命运折射时代变迁。这种“去宏大量化”的创作倾向,反映了纪录电影从教化工具向人文关怀的回归,也与全球纪录片领域的“私纪录片”浪潮形成呼应。

2. **生态叙事与科技人文交叉**

《中华白海豚》《神奇动物在高原》等科学自然类作品的崛起,既是对“生态文明建设”国家战略的响应,也体现了创作团队试图通过技术美学(如生态摄影、显微摄像)突破传统纪实边界,构建科技与人文的对话空间。

3. **国际传播的柔性策略**

国际传播类作品《明月照他乡》的入选,暗示了华语纪录电影“走出去”的新思路:以文化共情替代宏大宣传,通过个体命运的故事实现跨文化共鸣。

—

### 三、**行业发展的隐忧与突破**

尽管大会展现出蓬勃创作生态,但深层挑战依然存在:

– **商业化困局**:征集作品仅40部,折射出纪录电影在投资回报、院线排片等方面的持续弱势。多数作品仍依赖政府资助或企业定制,尚未形成可持续的商业模式。

– **技术性与艺术性的失衡**:技术类奖项(摄影、音效)的独立设置,虽凸显对工业标准的重视,但也反映部分作品陷入“技术华丽但叙事薄弱”的窠臼。

– **主流化与独立性的张力**:官方收藏机制在赋予作品权威性的同时,也可能无形中强化题材选择的“安全区”,削弱纪录片的批判性本质。

—

### 四、**致敬环节的象征意义**

大会向热线话务员、非遗传承人等劳动者致敬的环节,绝非例行公事。这一设计暗含两层深意:

1. **重构纪录片的伦理立场**:将镜头背后的创作者与镜头前的记录对象置于同一荣誉体系,暗示纪录片不再是“他者”的窥探,而是与时代同构的共生实践。

2. **回应“人民史观”的政治话语**:通过表彰基层劳动者,强化“奋斗者叙事”,使纪录电影成为凝聚社会共识的文化装置。

—

### 五、**华语纪录电影的破局路径**

本次大会的举办模式与作品矩阵,为行业未来提供启示:

– **平台化协作**:需进一步打通学术、创作、传播链条,例如通过总台媒体资源实现纪录片IP的多渠道开发。

– **技术赋能叙事**:借鉴《神奇动物在高原》等作品的创新拍摄手法,将技术优势转化为沉浸式叙事能力。

– **探索分众传播**:针对国际传播、青年群体、垂直领域等不同受众,定制差异化内容策略,避免“大而全”的泛化表达。

—

### 结语

第四届华语纪录电影大会既是行业成果的集中展示,也是中国文化建设深层逻辑的微观镜像。当纪录电影从边缘走向中心,它既承载着记录时代的使命,也面临着如何平衡主流价值与艺术创新的永恒命题。唯有在叙事深度、技术精度与人文温度之间找到动态平衡,华语纪录电影才能真正成为“时代精神的刻度尺”。