《象山发光事件》北京首映 万圣节开启惊悚新纪元

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《象山发光事件》:东方惊悚的类型突围与符号重构

在中国电影市场类型化进程加速的当下,惊悚悬疑类影片始终面临着创作与市场的双重挑战。《象山发光事件》选择在万圣节这一特殊节点上映,以伪纪录片形式、创新性“畏光”设定与东方民俗元素相结合的方式,试图突破国产惊悚片的创作窠臼。这部影片背后所折射的,不仅是单一作品的探索,更是整个类型片寻求进化的行业缩影。

## 类型融合:伪纪录片形式的本土化实践

《象山发光事件》采用“伪纪录片”拍摄手法,这一选择具有深层的类型演进逻辑。伪纪录片在西方电影史上已有《女巫布莱尔》等成功先例,其核心魅力在于打破观影的“安全距离”,以手持摄影、自然光效等技巧制造真实感。然而,这种形式在中国电影市场始终未成主流,其难点在于西方“真实美学”与东方观影习惯的调和。

该片的突破在于将伪纪录片的形式感与东方叙事传统相融合。实景拍摄——尤其是“816核工程”的选取——不仅提供了视觉奇观,更触动了中国人特有的历史记忆与空间感知。那种深植于三线建设时期的集体无意识,与核工程本身的隐秘性相结合,形成了一种西方电影难以复制的心理压迫感。这种选择显示出主创对形式本土化的敏锐把握:不是简单照搬西方模式,而是在形式框架内填充东方内容。

## 符号反转:从“趋光”到“畏光”的心理颠覆

影片最富创见的设定莫过于“光源即危险”的概念反转。在人类集体潜意识中,光向来与安全、希望、理性相联,黑暗则代表危险与未知。《象山发光事件》彻底颠覆了这一深层心理结构,将日常生活中的光源转化为致命威胁,这种设定不仅新颖,更具有深层的文化解构意味。

这种“畏光”设定可被解读为对现代性的某种反思。在当代社会,光已成为人类征服自然的象征,无处不在的人工光源标志着人类对环境的全面掌控。影片将光源异化为恐怖源头,实质上是对这种人类中心主义的质疑——当人类创造的照明工具反噬其创造者,其中蕴含的科技伦理思考不言而喻。

更进一步看,“发光吞人”的设定在东方文化语境中别有深意。在中国民间传说中,“鬼火”等自然发光体常与超自然现象相关联。影片将这种民间想象与现代生活场景结合,实现了传统恐怖元素的当代转译,也为东方惊悚美学找到了新的表达方式。

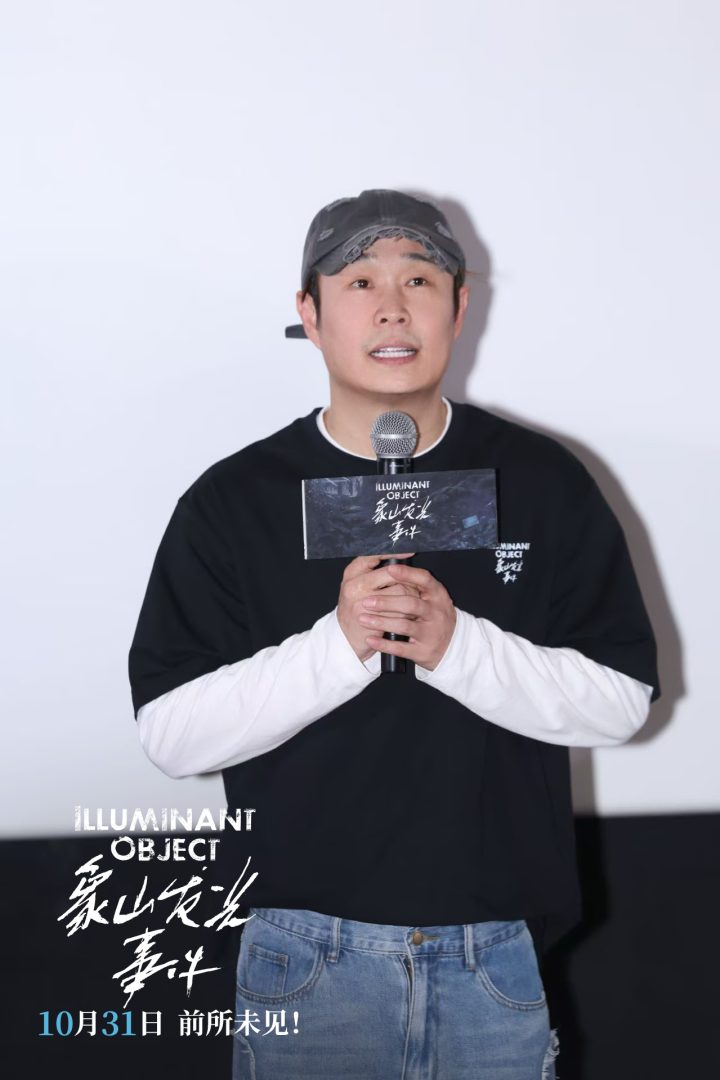

## 表演破局:喜剧演员的类型跨越与市场策略

小沈阳首次尝试惊悚片,这一选角决策本身就充满市场考量与艺术勇气。喜剧演员转型惊悚类型,在国内外电影史上皆有成功先例,如金·凯瑞在《灵数23》中的表现。这种跨类型的表演实践,既是对演员自身能力的挑战,也是影片营销的重要切入点。

小沈阳以往深入人心的喜剧形象与惊悚片要求的压抑、神秘形成强烈反差,这种反差若运用得当,可极大增强角色的复杂性与可信度。他饰演的“表面斯文、内心深藏秘密”的角色,恰恰需要演员突破观众固有印象,在平静外表下演绎内心波澜。这种表演上的突破,若能成功,不仅为影片增色,也为中国电影演员的类型多元化提供有益案例。

从市场角度观察,喜剧明星参演惊悚片是精准的受众拓展策略。小沈阳固有的粉丝群体与惊悚片传统观众之间存在交集有限,这种选角有可能打破类型电影的观众壁垒,为影片吸引更广泛的观影人群。

## 空间叙事:中式恐怖美学的当代建构

影片在空间选择上凸显了东方恐怖美学的特质。城市、树林、山洞的多层次空间结构,特别是中式山村与诡异密林的呈现,构建了独具东方特色的恐怖场景。这些空间不仅作为剧情展开的背景,更成为叙事本身的重要组成部分。

“816核工程”的取景堪称神来之笔。这一真实存在的庞大地下核设施,本身就带有历史隐秘性与科技未知性的双重特质。导演利用其“巨物恐惧症”效果,巧妙地将物理空间的压迫感转化为心理恐惧。这种对特定历史建筑的影像挖掘,不仅丰富了影片的视觉表现,更使恐怖叙事植根于中国特有的历史土壤之中。

影片对开放式结局的处理也值得玩味。与西方惊悚片常追求的情节闭环不同,东方恐怖美学更重视“留白”与“余韵”。导演刻意保留的“细思极恐”空间,正是对中国传统审美中“言有尽而意无穷”理念的继承与发展。这种处理方式既满足了当代观众对高能反转的期待,又保持了东方恐怖特有的朦胧与含蓄。

## 行业启示:国产类型片的进阶路径

《象山发光事件》的出现,标志着国产惊悚悬疑片正在寻求质的飞跃。过去相当长时间里,国产惊悚片因创作限制常陷入“精神疾病”或“人为阴谋”的叙事窠臼,难以建立真正超自然的恐怖体验。该片通过概念创新与形式探索,试图在现有框架内寻找突破,其成败都将为同类影片提供宝贵经验。

影片将西方电影形式、创新恐怖设定与东方文化元素进行有机融合的尝试,代表了中国类型片发展的可行路径——不是简单模仿好莱坞,也不是固守传统表达,而是在全球化语境内重构本土叙事。这种探索对正处提质增效阶段的的中国电影产业具有重要参考价值。

随着中国电影市场不断成熟,观众对类型片的要求已从单纯感官刺激升级为审美体验与思想深度的双重期待。《象山发光事件》在万圣节档期的表现,将成为检验中国观众对高品质惊悚片接受度的重要试金石,其结果很可能影响未来同类项目的投资与创作方向。

《象山发光事件》的价值或许不仅在于它是否成为票房黑马,更在于它展现了中国电影人在类型创作上的思考深度与创新勇气。在概念同质化严重的市场环境中,这种勇于突破的尝试本身就值得肯定。它所开启的,不仅是万圣节档期的观影热潮,更是国产惊悚类型片迈向新阶段的可能。