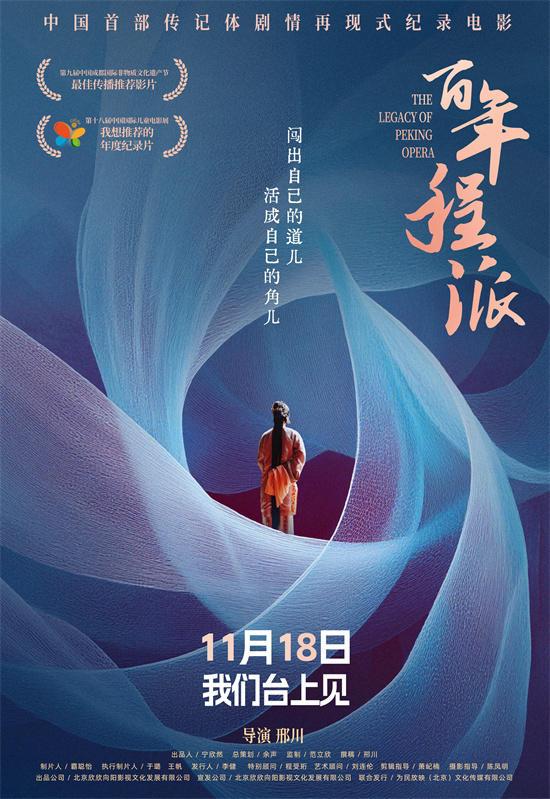

《百年程派》:11月18日AI重现程派艺术传奇

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《百年程派》:AI重塑传统美学的文化实验与时代隐喻

在数字技术重构一切表达形式的时代,《百年程派》的出现绝非偶然。这部定位于“传记体剧情再现式纪录电影”的作品,在纪念程砚秋诞辰120周年的表层意义之下,实则进行着一场关乎传统艺术当代存续的深刻实验。它不仅是向大师致敬的怀旧之作,更是传统文化在数字时代寻求新生的宣言。

## 技术复魅:AI作为传统艺术的通灵者

《百年程派》最引人深思的突破,在于它选择以AI技术作为连接过去与现在的媒介。这一选择超越了简单的技术炫技,暗含了对传统文化传承本质的重新思考。当AI“复活”历史人物与场景,它实际上是在进行一种文化的“复魅”过程——用最现代的技术手段,恢复传统艺术那近乎失传的灵晕与神韵。

这种技术路径的颠覆性在于:它不再将传统视为需要原样保存的化石,而是将其作为可与当代对话的活态文化。AI在这里不仅是工具,更是一种通灵术,它打破了线性时间的禁锢,让程砚秋的艺术精神在数字维度获得新生。这种尝试回应了本雅明关于机械复制时代艺术品灵晕消逝的忧虑,提供了一种技术“返魅”的可能性。

## 双重叙事:历史真实与当代解读的张力

影片巧妙构建了双重叙事结构:一方面是严格依据《程砚秋日记》等第一手资料的历史还原,另一方面是以北师大青年学子的AI探索为视角的当代解读。这种结构本身就是一个隐喻——传统不是静止的标本,而是在每一代人的重新解读中不断丰富的活水。

程砚秋与梅兰芳的“沪上对决”,以及与徐悲鸿、朗之万等中外名人的交往,这些史实的呈现不再仅仅是历史怀旧,而成为理解艺术本质的多个切面。影片通过这种叙事张力,暗示了传统艺术的当代价值不在于复制过去,而在于为现代人提供理解自我与世界的镜鉴。

## 程派精神与青年文化的隐秘共鸣

“闯出自己的道儿,活成自己的角儿”——这一宣传语精准捕捉了程派艺术与当代青年文化的共鸣点。程砚秋在逆境中坚持艺术理想、创立独特程派的经历,与当代年轻人追求个性、实现自我价值的奋斗心态形成了跨越时空的呼应。

影片敏锐地察觉到,在表面迥异的时代背景下,那种对自我实现的渴望、对独特价值的坚持,是贯通古今的人性主题。程派艺术之所以能在短视频平台产生10亿级播放量,正是因为这种精神内核的当代性,而非仅仅是其艺术形式的魅力。

## 文化破圈:传统艺术的传播革命

《百年程派》的成功之处,还在于它实现了传统文化从“传承”到“传播”的范式转变。它不再将传统艺术局限于小众圈层的自我欣赏,而是主动进入当代主流传播场域,尤其是年轻人群聚集的短视频平台。

这一转变的意义深远:它标志着传统文化不再满足于被保护的客体地位,而是积极成为当代文化生产的参与者。当程派艺术能够与流行文化在同一平台竞争注意力并获得巨大流量时,传统与现代的二元对立被彻底解构,一种新的文化生态正在形成。

## 行业启示:纪录片的边界重构与美学革命

作为国内首部运用AI技术再现历史人物的纪录电影,《百年程派》对纪录片行业本身也是一次美学革命。它打破了纪录片与剧情片、真实与虚构、过去与现在的明确界限,创造了一种新的电影叙事语言。

这种创新不仅关乎技术,更关乎观念。它挑战了纪录片必须“客观记录”的传统教条,提出了一种基于历史真实的情感真实和艺术真实。当AI技术能够“真实地”再现历史场景时,纪录片的定义和边界都需要重新思考。

## 结语:作为文化隐喻的《百年程派》

归根结底,《百年程派》的价值超越了电影本身,成为一个关于中国文化当代转型的深刻隐喻。它象征着传统文化不再哀叹自身的边缘化,而是积极利用最前沿的技术和传播手段,实现创造性的自我更新。

在这一过程中,AI技术不是传统文化的掘墓人,而是使其重获新生的助产士。当程砚秋的艺术精神通过算法与代码重新焕发生机,我们看到的不仅是一部电影的创新,更是一种文化自信的彰显——那种相信自身传统能够与最现代的元素对话,并在此过程中丰富双方的文化自信。

《百年程派》因此成为一座桥梁,连接的不仅是过去与现在,更是技术与人文、个体与传统、中国美学与世界语言。在这个意义上,它不仅仅是一部关于程派艺术的电影,更是关于中国文化如何在全球化、数字化时代找到自身位置的思考。