《三国星空》首卷:曹操官渡困局曝光

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

公元200年的深秋,河南官渡的原野上弥漫着硝烟与绝望的气息。曹操站在营帐前,望着远方连绵不绝的袁军营火,手中紧握着汉献帝密令诛杀他的诏书。内有天子杀机,外有十万大军,粮草将尽,士卒疲惫,这是他从军以来最为凶险的时刻。《三国的星空第一部》正是将镜头对准了这个决定中国历史走向的转折点,以官渡之战为高潮,讲述曹操从三十五岁左右开始,自荥阳汴水之战至官渡之战期间的蜕变历程。这部于2023年10月1日上映的影片,由著名学者易中天担任编剧与监制,由于孟、袁原联合执导,试图通过银幕重现那段波澜壮阔的历史。

影片选择的时间跨度极具匠心。从荥阳汴水之战到官渡之战,这十年正是曹操人生轨迹发生根本性转变的关键时期。汴水之战中,曹操还是一位忠心汉室的青年将领,率领部下追击董卓,虽败犹荣;而到了官渡之战,他已成长为雄踞北方的军事统帅,胸怀天下。这种转变并非一蹴而就,而是在乱世的熔炉中逐渐锻造而成。影片细腻地刻画了曹操从理想主义者向现实主义者的蜕变过程,展现了他如何在残酷的政治军事斗争中,逐步形成自己的治国理念和军事思想。历史上的曹操在荥阳汴水之战时,确实曾因孤军深入而遭董卓部将徐荣重创,险些丧命,这一经历对他后来的军事决策产生了深远影响。

官渡之战作为影片的高潮部分,承载着巨大的戏剧张力。据《三国志》记载,袁绍当时“精卒十万,骑万匹”,而曹操“兵不满万,伤者十二三”,双方实力悬殊。影片通过镜头语言将这种对比可视化:袁绍军营连绵百里,粮草充足;曹操营地狭小,士兵面带饥色。在这种绝境中,曹操面临着内外交困的双重压力——外有袁绍大军压境,内有汉献帝与朝中大臣的密谋。历史上的官渡之战确实存在许昌朝廷内部的反曹势力,如车骑将军董承等人曾受汉献帝衣带诏密谋诛曹,这与影片中“天子的密诏杀机”的设定相吻合。影片通过这种内外交困的处境,深刻揭示了曹操在政治与军事上的双重危机。

影片在呈现官渡之战时,特别突出了曹操背水一战的决心和夜袭乌巢的军事奇谋。公元200年十月,曹操采纳许攸建议,亲率五千精锐步骑,夜袭乌巢,焚烧袁绍粮草,这一军事行动成为整场战役的转折点。据《资治通鉴》记载,曹操在出发前对将士们说:“今军食虽少,未若楚、汉在荥阳、成皋间也。是时刘、项莫肯先退,先退者势屈也。”这种置之死地而后生的气概,正是影片试图通过银幕传达的核心精神。导演通过精心设计的战争场面,将曹操的军事才能与果敢决断展现得淋漓尽致。

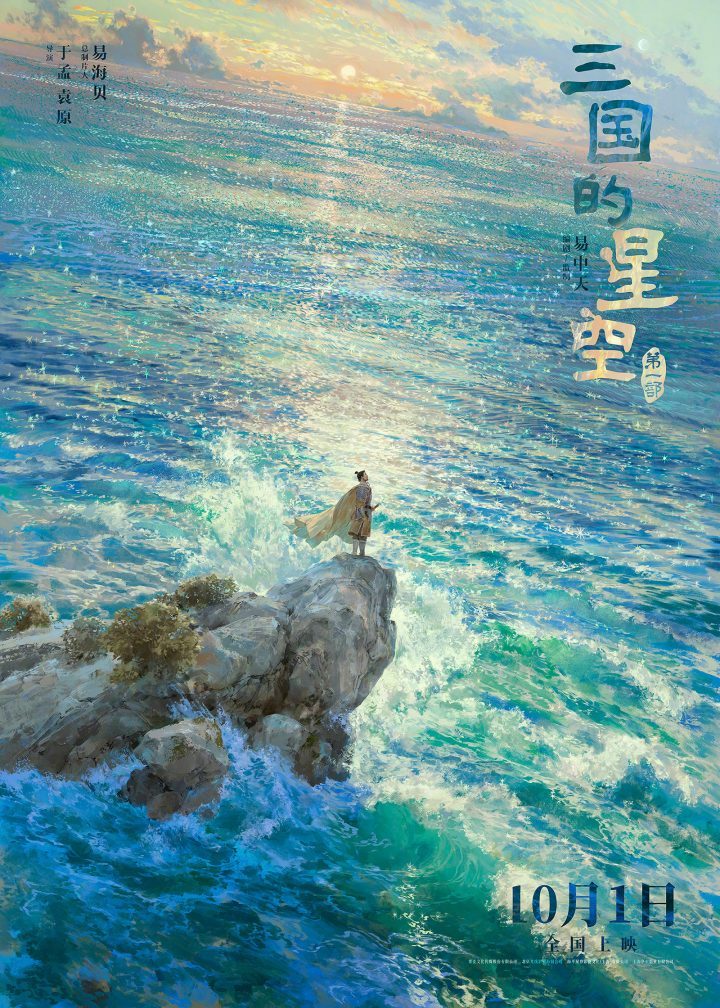

在视觉呈现上,影片于9月26日发布的“观沧海”海报颇具象征意义。海报中曹操独立碣石,面对惊涛骇浪,这一画面不仅呼应了曹操名篇《观沧海》的创作背景,更隐喻了其吞吐天地的雄心壮志。历史上的曹操确实在建安十二年北征乌桓时途经碣石,写下了这首千古名篇。影片通过这样的视觉符号,将文学意境与历史人物形象巧妙融合,使观众能够直观感受到曹操的内心世界与精神境界。这种将文学作品视觉化的尝试,让那些仅存在于课本中的文字变得鲜活而富有感染力。

易中天作为本片的编剧与监制,为影片注入了深厚的历史底蕴与独特的解读视角。他在《易中天品三国》中曾提出,曹操是一个“可爱的奸雄”,这种复杂而立体的人物观照很可能会在影片中得到延续。影片不是简单地将曹操塑造为一个脸谱化的枭雄,而是试图展现其多层次的人格特质——既有政治家的冷酷与决断,也有文学家的浪漫与感性;既有对理想的执着追求,也有对现实利益的精明计算。这种塑造方式与近年来史学界对曹操的重新评价不谋而合,反映了当代人对历史人物更为辩证的理解。

影片的视觉语言也值得关注。导演通过宏大的战争场面、精细的服饰道具、考究的礼仪规范,试图重现东汉末年的历史氛围。从已发布的“官渡之战”终极预告中可以看到,影片在场景搭建、兵器还原、战术呈现等方面都力求符合历史记载。比如曹军使用的霹雳车、袁军的楼橹等攻城器械,都依据史料进行了复原。这种对历史细节的尊重,不仅增强了影片的真实感,也使观众能够更加沉浸地体验那段风云激荡的历史时期。

《三国的星空第一部》通过聚焦曹操人生中的关键十年,展现了乱世中个人命运与历史洪流的交织。官渡之战不仅是一场军事较量,更是曹操个人成长的试金石。在这场决定北方霸主地位的战役中,曹操不仅战胜了强大的外部敌人,也完成了自身从臣子到霸主的内心转变。影片通过这一历史片段,探讨了权力、理想、人性等永恒主题,使两千年前的历史故事与当代观众产生了深刻的共鸣。在历史的长河中,官渡之战如同一个转折点,不仅改变了曹操个人的命运,也重塑了整个中国的历史走向,而这部电影正是试图捕捉那一瞬间的星光,让现代观众得以窥见那个英雄辈出的时代。