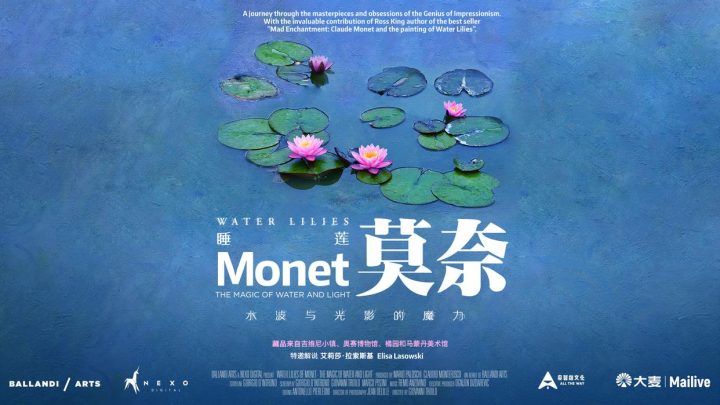

《莫奈睡莲:银幕上的水光魔力》——梵·高、莫奈“新现场”意大利影展启幕

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**艺术影像的“破壁”尝试:当博物馆主题电影展成为文化消费新场景**

2021年初举办的“艺术博物馆主题意大利电影展”,表面看是一场常规的主题影展,但其背后折射的,是文化消费场景重构、艺术普及方式革新与后疫情时代文化产品供给的深层变革。这一由“新现场”与CGV院线合作的放映活动,已不仅是一次观影体验,更成为观察当代文化艺术传播生态的典型案例。

**一、 从物理空间到影像叙事:艺术普及的民主化实践**

传统艺术欣赏受制于地理、经济与知识门槛。普通人难以亲临意大利维琴察、圣彼得堡冬宫或莫奈笔下的塞纳河畔。而本次影展通过4K高清影像技术,将艺术品的色彩、笔触与建筑的空间肌理放大呈现,实现了“细节的解放”。例如《梵·高:画笔下的乌云和麦田》不仅展示画作,更通过私人收藏家海伦·库勒-穆勒的视角与书信,构建了“艺术史+个人史”的双重叙事。这种“镜头语言+文献考据”的方式,使观众不再是被动的观赏者,而是被引导进入艺术创作的历史语境与情感世界。

这种尝试的本质,是艺术解释权的下放与普及路径的拓宽。当博物馆的围墙被影像穿透,当专家的研究以纪录片形式传播,艺术欣赏从精英化的仪式转变为大众可参与的文化实践。

**二、 主题策划的深层逻辑:构建跨时空的“艺术星图”**

本次影展的片单设计颇具巧思:它以“艺术博物馆”为名,却并未局限于建筑空间本身,而是编织了一张涵盖个人创作(梵·高、莫奈)、建筑理念(帕拉迪奥)、机构收藏(艾尔米塔什、普拉多)与自然人文(《恐龙》)的立体网络。

– **从个体到谱系**:影片从梵·高的麦田、莫奈的睡莲等具体创作切入,延伸至帕拉迪奥的建筑法则对白宫、国会大厦的影响,再拓展至艾尔米塔什博物馆的庞大收藏体系。这一路径完成了“艺术家—艺术流派—建筑空间—文明收藏”的认知闭环。

– **从欧洲到全球**:影片拍摄跨越意大利、俄罗斯、美国、比利时等地,体现了艺术影响力的流动性与跨文化对话。帕拉迪奥的建筑原则能在美国政治中心落地生根,正是艺术作为人类共同遗产的明证。

这种策划思维,将分散的艺术节点串联为一张可被理解的“知识星图”,满足了当代观众对系统性、跨界别文化认知的渴求。

**三、 行业启示:高清影像放映如何重塑文化消费生态**

“新现场”与商业院线CGV的合作模式,标志着一种新型文化产品的成熟:

1. **影院作为“跨界文化空间”**:电影院不再只是娱乐场所,而是变身临时艺术馆、音乐厅和博物馆。这种功能拓展,为传统影院在流媒体冲击下寻找差异化生存提供了新思路。

2. **文化IP的影像化开发**:艺术博物馆及其藏品是极具价值的文化IP。通过纪录片形式,这些静态资源被转化为具有叙事魅力的动态产品,实现了文化资产的“二次增值”与“跨域传播”。

3. **后疫情时代的文化供给创新**:在国际旅行受阻的背景下,高清艺术影像成为满足公众“文化漫游”需求的有效替代方案。它在一定程度上打破了物理隔阂,维系了全球艺术图景的完整性。

**四、 潜在挑战与未来展望**

尽管艺术影像展映前景广阔,但也面临挑战:如何避免使艺术体验沦为“视觉奇观”,确保深度与思辨性?如何平衡学术严谨与大众趣味?如何让技术真正服务于艺术内涵的传达,而非本末倒置?

未来的艺术影像放映,或可向更互动、更专题化的方向发展:结合AR/VR技术增强沉浸感;策划更聚焦的专题(如“文艺复兴的诞生”“巴洛克的世界”);引入艺术家、评论家的现场导览与对谈,将单向传播升级为多维对话。

**结语**

2021年的这场艺术电影展,其意义远超一次文化活动。它是艺术在影像时代寻求新表达的一次有力尝试,是文化机构、商业平台与技术媒介协同创新的成果。当我们在黑暗的影院中凝视梵·高笔触的每一次扭动,感受帕拉迪奥建筑中的人文主义精神,我们参与的不仅是一场观影,更是一次跨越时空的文明对话。这或许正是艺术在当代社会中最珍贵的价值:在碎片化的世界里,为我们提供理解人类精神世界的连续性与整体性视角。