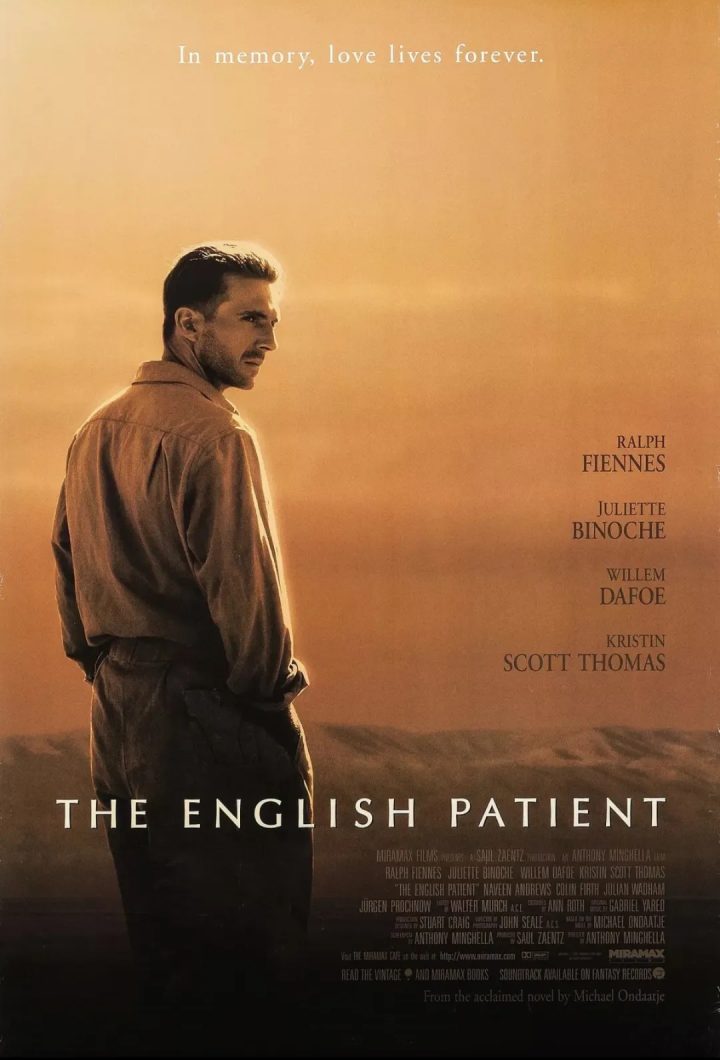

《英国病人》:乱世中的爱情悲歌

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《英国病人》:跨越国界的爱情与战争阴影下的身份迷思

1996年,安东尼·明格拉将迈克尔·翁达杰的布克奖获奖小说《英国病人》搬上银幕,一举斩获九项奥斯卡大奖。近三十年过去,这部战争爱情史诗依然闪耀着不容忽视的思想光芒。超越其表层的凄美爱情故事,《英国病人》实则是一部关于身份解构、国界虚妄与知识理想主义的深度哲学文本,在当今民族主义回潮的全球语境下,其反思显得尤为珍贵。

## 地图与领土:知识分子的乌托邦及其陷落

影片主角阿尔玛西的身份设定极具象征意义——一位匈牙利裔沙漠考古学家,痴迷于撒哈拉沙漠中的史前岩画。他对凯瑟琳坦言:“地图不是领土,国家只是我们同意相信的虚构故事。”这种对国界的漠视不仅是一种个人态度,更代表着一种人文知识分子特有的世界主义理想。阿尔玛西与凯瑟琳共同沉溺于历史与艺术构建的乌托邦,试图在战争阴云下守护一方超越民族国家的纯净空间。

然而,影片残酷地揭示了这种理想主义在现实政治中的脆弱性。当凯瑟琳重伤被困山洞,阿尔玛西向英军求助却因“敌国身份”被拒,最终不得不以地图情报交换德军援助。这一情节转折极具讽刺意味——正是那些他试图超越的国界,决定了他爱人的生死。明格拉在此并非简单谴责个人懦弱,而是揭示了在战争极端环境下,任何试图超越民族主义的尝试都可能被国家机器无情碾碎。

## 身体作为最后的领土:烧伤隐喻与身份重构

“英国病人”这个称谓本身就是一个身份误读——他并非英国人,而是被误认的匈牙利人。这个因烧伤而面目全非的身体,成为影片中最有力的身份政治隐喻。战争不仅摧毁了他的肉体,更剥离了他所有的社会身份——国籍、职业、甚至姓名。只剩下一具无名躯体,在意大利郊外的修道院中接受汉娜的照料。

这种彻底的“去身份化”过程反而创造了一种可能性——在没有国家标签的纯粹状态下,人类关系能否以更本真的方式建立?汉娜与阿尔玛西的关系恰恰回答了这个问题。她不顾军队转移命令,坚持留下来照顾这个陌生人,展现了一种超越国家忠诚的人道主义关怀。汉娜的法加混血背景同样意味深长——她本身就是一个跨越国界的存有,自然理解身份的多重性。

## 沙漠与岩洞:永恒与暂时的辩证

明格拉的镜头语言强化了影片的哲学思考。突尼斯撒哈拉沙漠的壮丽景观——尤其是那些史前岩画——象征着超越人类历史纷争的永恒存在。与之形成鲜明对比的是临时划定的国界、短暂的战争同盟、易变的身份认同。沙漠不言,却见证了无数文明的兴衰,包括阿尔玛西与凯瑟琳短暂而炽热的爱情。

岩洞场景更是充满隐喻——既是阿尔玛西与凯瑟琳的爱情圣殿,也是凯瑟琳的临终囚牢,最终成为阿尔玛西返回的葬身之地。这种空间的矛盾性暗示了乌托邦理想的内在困境:任何试图逃避外部世界构建的纯净空间,最终都可能变为无法逃脱的陷阱。

## 跨国叙事与共同文化遗产

《英国病人》的角色构成本身就是一个微缩的联合国——匈牙利考古学家、英国历史学者、法加混血护士、印度裔英军拆弹专家、贝都因向导。这种刻意的人物设置并非多元文化的简单堆砌,而是表达了明格拉对超越民族国家叙事的历史理解。

影片中,这些角色共同守护的不仅是濒死的“英国病人”,更是一种对人类共同文化遗产的尊重。阿尔玛西对沙漠岩画的研究、对《历史》的珍视,都象征着知识分子对跨越时空的人类文明成果的守护责任。在民族主义叙事试图垄断历史解释权的时代,这种视角尤为可贵。

## 当代回响:2025年的警示意义

随着2025年反法西斯战争胜利80周年临近,《英国病人》提供了不同于传统战争叙事的反思路径。它不关注英雄事迹或战略决策,而是揭示战争如何摧毁个体生命与爱情,如何异化人际关系,如何迫使人们在忠诚与良知间做出艰难选择。

在当今世界,民族主义情绪再度高涨,国界被重新强化,身份政治日趋极化,《英国病人》提醒我们:那些我们视为理所当然的国家认同、边界划分,或许只是历史的偶然构造。影片最终肯定的不是任何国家胜利,而是汉娜坚守的人道主义精神,是阿尔玛西追寻的人类知识共同体,是凯瑟琳在黑暗中写下的爱情证词。

《英国病人》的伟大之处在于,它既清醒认识到理想主义在现实政治中的局限性,却从未否定理想本身的价值。正如阿尔玛西最终带着凯瑟琳的遗体飞越沙漠,明知不可为而为之的姿态,恰恰是人类面对荒谬世界所能展现的最高尊严。