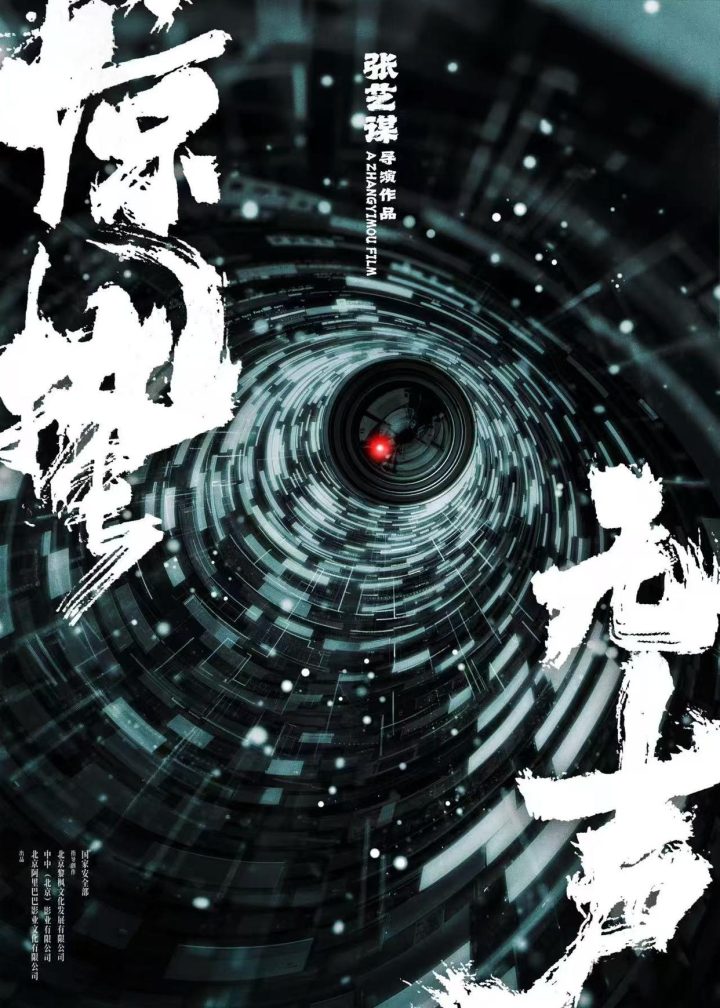

75岁张艺谋新片《惊蛰无声》阵容揭晓,易烊千玺再成焦点?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《惊蛰无声》:张艺谋的题材转向与中国电影的时代命题

在2024-2025年中国电影大数据暨电影频道M榜荣誉之夜,75岁的张艺谋带着他的新作《惊蛰无声》亮相,这一动作本身即具象征意义。当这位中国电影界的常青树首次涉足当代国家安全题材,其背后不仅是一位导演的个人创作选择,更折射出中国电影生态的深层变革。本文将从创作逻辑、行业背景与潜在影响三个维度,解析《惊蛰无声》所承载的多重意义。

## 题材突破:张艺谋的作者性表达与主流叙事融合

张艺谋的创作轨迹始终与中国电影发展脉络紧密相连。从早期《红高粱》的民俗探索,到《英雄》的商业大片尝试,再到《悬崖之上》的类型化实践,他的每一次转向都精准捕捉了中国电影的时代脉搏。此次选择国家安全题材,表面看是一次全新的类型尝试,实则延续了他将个人作者性融入主流叙事的创作策略。

《惊蛰无声》的片名本身即富含深意——“惊蛰”象征冬去春来、万物复苏的节气转折,而“无声”则暗合国家安全工作的隐秘特性。这种意象化表达恰是张艺谋的典型风格:在主流题材中寻找诗意的表达空间。值得注意的是,在全球化退潮与地缘政治重构的当下,国家安全已成为各国文化创作的重要母题。张艺谋此时介入这一领域,既是对时代命题的回应,也是在国际语境中确立中国叙事话语权的尝试。

## 阵容配置:中国电影明星制度的成熟与转型

《惊蛰千玺》汇集了易烊千玺、朱一龙、宋佳、雷佳音等老中青三代演员,这种配置远超一般商业片的常规操作。深入分析,这反映了中国电影明星制度的日趋成熟与功能分化。

易烊千玺的加盟不仅是市场号召力的保证,更象征着新生代演员从流量偶像向实力派的结构性转变。从《少年的你》到《满江红》,他的选片轨迹已形成独特的“主流化路径”,这与张艺谋电影的国家叙事形成某种默契。而朱一龙、张译等演员的参与,则代表了专业演技派的认可度。这种“全明星”阵容实际上构建了一个多重保险机制:既保障了基础市场,又确保了表演质量,还实现了跨代际的观众覆盖。

## 行业语境:大数据时代的创作决策与市场逻辑

《惊蛰无声》的发布时点颇具深意——在中国电影总票房突破445亿元的背景下亮相。这一数据既展示了中国电影市场的复苏韧性,也暗示了行业内部的竞争压力。在内容同质化日趋严重的市场中,题材创新成为突破瓶颈的关键。

张艺谋此次的类型尝试,实际上反映了大数据时代电影创作的决策逻辑:在确保主流价值的基础上,寻找尚未被充分开发的内容蓝海。国家安全题材恰恰符合这一要求——既有政策支持,又有观众好奇心,还具备国际传播的潜力。影评人预测该片可能刷新张艺谋个人票房纪录的判断,正是基于这种稀缺性价值的评估。

## 潜在影响:主流电影的美学重构与产业示范

若《惊蛰无声》获得市场成功,其产业影响将远超单部影片的范畴。首先,它将为主旋律题材的美学创新提供新范式。张艺谋的视觉美学与类型叙事如何与国家安全主题融合,将成为行业关注焦点。其次,这种“顶级导演+全明星阵容+稀缺题材”的模式可能引发跟风效应,推动更多优质资源向创新性主流电影集中。

更重要的是,《惊蛰无声》可能成为中国电影代际传承的一个标志性项目。75岁的张艺谋与年轻演员的合作,象征着经验与活力的有机结合。在中国电影从数量扩张向质量提升的转型期,这种合作模式具有重要的示范意义。

## 结语:在时代节点上的电影选择

《惊蛰无声》的出现并非偶然。在中国电影寻求质量提升与全球化表达的关键时期,张艺谋再次站在了创作前沿。这部影片的成功与否,不仅关乎一位导演的个人成就,更将检验中国电影工业在平衡艺术性、商业性与主流价值方面的综合能力。

“惊蛰”意味着觉醒与转变,“无声”则暗示着潜行与积淀。这两个词的结合,恰如当代中国电影的处境:在沉默中积蓄力量,等待破土而出的时刻。张艺谋以这部新片,为我们提供了一个观察中国电影未来走向的重要窗口。