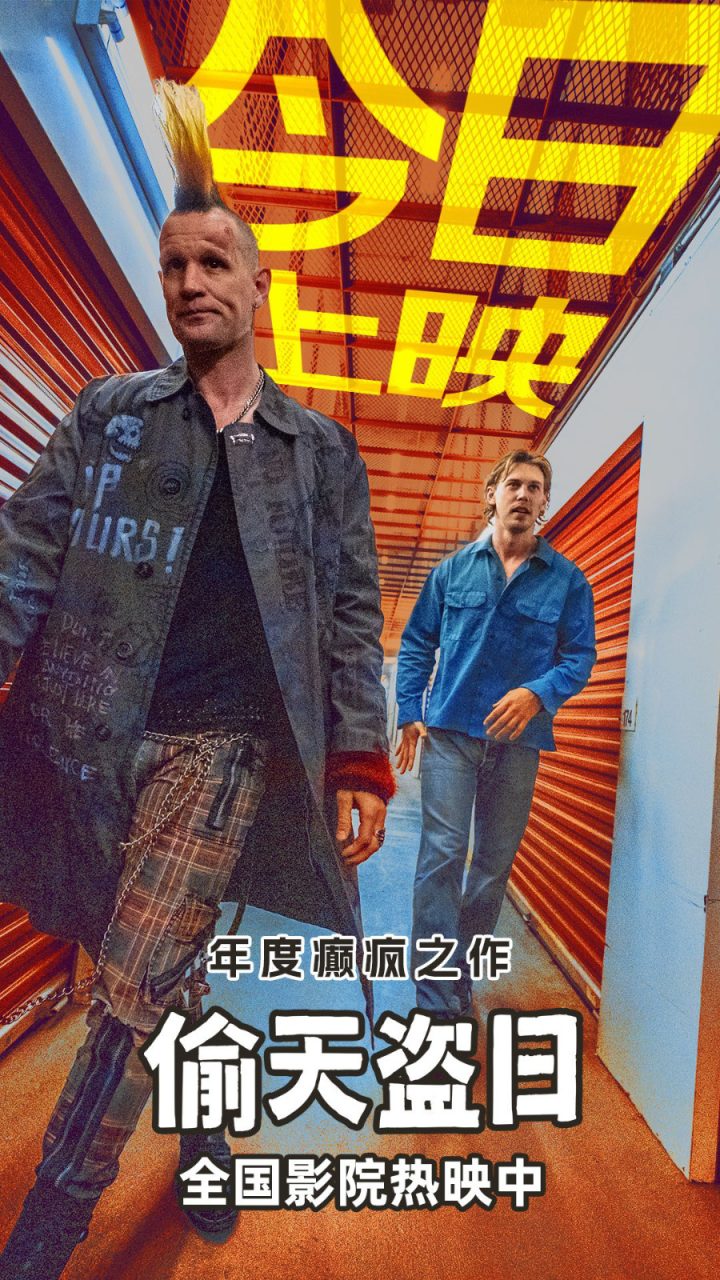

《偷天盗日》导演特辑曝光 奥斯汀·巴特勒担纲主演

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《偷天盗日》:阿伦诺夫斯基的类型片实验与暗黑美学的商业突围

达伦·阿伦诺夫斯基,这位以《黑天鹅》《梦之安魂曲》等心理深度作品著称的电影作者,首次涉足犯罪动作类型片便引发了业界与影迷的双重关注。《偷天盗日》表面上是一部关于“由一只猫引发的全城追杀”的荒诞犯罪片,实则承载了作者导演在商业类型框架内的艺术坚持与创新尝试。这部影片可能成为阿伦诺夫斯基创作生涯中的一个重要转折点,也预示着艺术片导演在当代电影产业中的生存策略转变。

## 类型框架中的作者签名

阿伦诺夫斯基在《偷天盗日》中并未放弃他标志性的暗黑美学,而是巧妙地将这一风格融入犯罪动作类型。他对动作戏“真实感”的坚持——避免违背物理规则,强调暴力的危险性和独特性——表面上是类型片创作的基本要求,实则是其作者风格的延续与变形。在《黑天鹅》中,他对心理崩溃的细腻刻画,在《摔角王》中对肉体痛苦的直面呈现,都已证明他对于“真实感”的独特理解:不是物理层面的真实,而是心理与情感层面的可信度。

这种暗黑美学与犯罪类型的结合并非偶然。当代电影市场中,作者导演面临着一个关键命题:如何在保持艺术个性的同时赢得更广泛的观众基础。《偷天盗日》中“荒诞与刺激交织”的风格定位,正是阿伦诺夫斯基对这一命题的回应。通过“一只猫引发的全城追杀”这一荒诞设定,他得以在商业类型片中继续探讨其偏爱的主题——小人物在失控世界中的挣扎与反抗。

## 暴力美学的重构与超越

阿伦诺夫斯基对暴力场面的处理方式值得深入剖析。他强调暴力应具有“危险性”和“独特性”,这一理念与主流动作片常常美化的暴力形成鲜明对比。在《梦之安魂曲》中,他对药物成瘾的赤裸展现不留任何美感,这种反浪漫化的处理方式在《偷天盗日》的动作场景中得以延续。干净利落且极具冲击力的镜头语言,不是为了 glorify 暴力,而是为了揭示其本质上的混乱与破坏性。

这种暴力美学与近年来动作电影的“真实感回归”趋势不谋而合。从《约翰·威克》系列到《惊天营救》,当代动作片越来越倾向于展示更具质感和可信度的动作场面。《偷天盗日》在此基础上更进一步,将暴力场景与人性探讨相结合,使动作不仅仅是视觉奇观,更是角色心理和叙事动力的外化表现。

## 明星系统的颠覆性运用

《偷天盗日》的全明星阵容进行“颠覆性演绎”的策略,反映了当代电影制作中明星系统的演变。奥斯汀·巴特勒从《猫王》中的传奇歌手转变为落魄棒球手,马特·史密斯以莫西干发型演绎朋克青年,这种选角策略既利用了明星的知名度,又通过形象颠覆创造了额外的叙事张力。

阿伦诺夫斯基历来擅长引导演员突破自我,娜塔莉·波特曼在《黑天鹅》中的转型即为明证。在《偷天盗日》中,他继续这一传统,使明星成为其作者表达的工具而非目的。主创团队称其为“梦寐以求的工作伙伴”,这暗示了阿伦诺夫斯基在保持艺术坚持的同时,也具备了在工业体系内协作的灵活性——这是当代作者导演必备的生存技能。

## 艺术与商业的平衡术

《偷天盗日》被宣传为“年度癫疯之作”、“演技与视觉的双重盛宴”,这种营销话术本身即揭示了电影产业对作者导演的定位转变。当艺术片导演涉足类型片领域,市场往往倾向于强调其作品的娱乐属性,同时低调处理其艺术野心。

然而,阿伦诺夫斯基的独特之处在于,他似乎在进行一场双向奔赴:既向类型片注入深度和人性探讨,又向大众市场输出其暗黑美学。这种策略若成功,可能为类似处境的作者导演开辟新的创作空间。《偷天盗日》的票房表现与口碑反馈,将成为衡量这一策略有效性的重要指标。

## 结语:类型片作为作者电影的新疆域

《偷天盗日》远不止是一部“妙趣横生”的犯罪电影,它代表了作者导演在当代电影产业中的适应性进化。阿伦诺夫斯基没有简单地“屈就”于类型规则,而是通过对类型的解构与重构,扩展了自己的创作语言。

在流媒体崛起、观影习惯变革的后疫情时代,传统艺术电影的生存空间日益狭窄。《偷天盗日》的实验意义在于,它探索了一条艺术电影作者通过类型片制作继续保持影响力的可能路径。无论这部影片最终能否获得商业与艺术的双重成功,它都已证明了阿伦诺夫斯基作为电影作者的不妥协与善妥协——在保持个人视觉风格与主题关切的同时,灵活地与商业电影系统共舞。

这或许正是当代作者导演的生存之道:不是固守艺术电影的孤岛,而是主动征服类型片的大陆,在那片更广阔的土地上播下作者精神的种子。