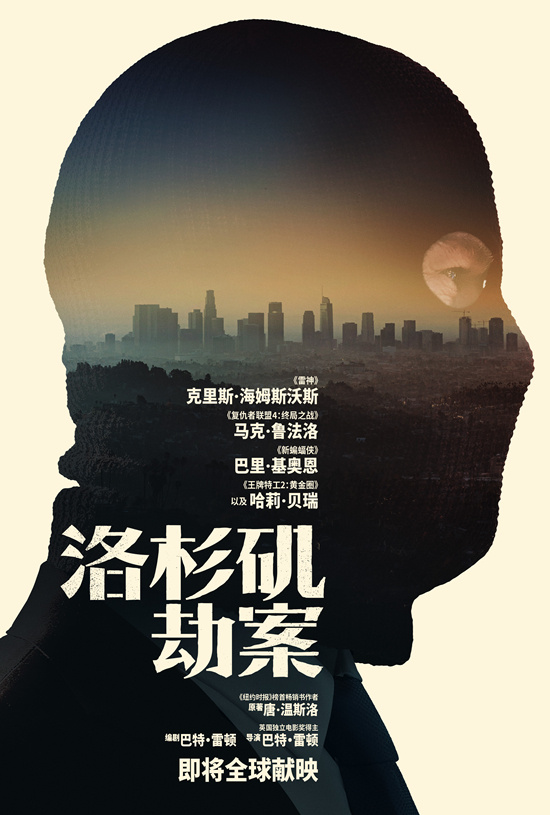

《洛杉矶劫案》预告:绿巨人对决雷神

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《洛杉矶劫案》:当“准则”遇上“宿命”,好莱坞类型片的自我救赎

在好莱坞犯罪片的谱系中,《洛杉矶劫案》尚未上映,却已显露出非凡的野心。它不仅仅是一部集结了克里斯·海姆斯沃斯、马克·鲁法洛和哈莉·贝瑞的豪华卡司电影,更是一次对犯罪类型片深层逻辑的叩问与重构。在“传奇大盗 vs 王牌警探”的表层叙事之下,潜藏着关于秩序、身份与行业变革的复杂寓言。

#### 一、深层逻辑:准则的悖论与秩序的消解

影片中“遵循严格准则、从未失手”的传奇大盗,本质上是一个现代都市中的“秩序迷恋者”。他的犯罪不是混乱的宣泄,而是对一种扭曲理性的极致践行——这让人联想到《盗火线》中罗伯特·德尼罗饰演的尼尔·麦考利。但《洛杉矶劫案》的深层冲突恰恰在于:当一个人试图用非法手段建立个人秩序时,必然要与社会的合法秩序发生碰撞。

更值得玩味的是“最后一次抢劫”的设定。这在犯罪片叙事中是一个经典的命运陷阱——角色自以为能通过一次终极行动获得自由,却往往正是这次行动导致系统的崩溃。这种叙事模式揭示了现代人生存的悖论:我们越是试图通过精确计算掌控命运,命运越会以意外的方式予以回击。当大盗准备“金盆洗手”时,他实际上已经从自己建立的准则中跌落,因为“退休”本身就是对完美犯罪者身份的背叛。

#### 二、背景原因:文学基因与作者意识的注入

将唐·温斯洛的畅销小说作为改编基础,是理解本片特质的关键。温斯洛的作品素以冷峻的现实主义和对犯罪心理的深刻洞察著称,这为影片提供了超越类型套路的文学基因。在流媒体内容泛滥、电影趋于短平快的当下,选择这样具有心理深度的文本,反映了制片方对“智性犯罪片”回归的期待。

导演巴特·雷顿的加盟更值得关注。作为英国独立电影奖得主,雷顿以其纪录片风格和细腻的人物刻画闻名。他参与编剧的决定,预示着这部电影可能不会满足于简单的动作场面,而是试图在劫案的外壳下,探讨身份认同、道德灰色地带等更深刻的主题。这种作者意识与商业类型的结合,正是当代好莱坞在艺术与商业间寻求平衡的典型尝试。

#### 三、潜在影响:全明星阵容的祛魅与类型进化

表面上看,海姆斯沃斯、鲁法洛、贝瑞的全明星阵容是典型的商业计算。但深入分析,这一选择蕴含着对明星特质的巧妙运用和颠覆:海姆斯沃斯从“雷神”的神坛走下,化身精密计算的大盗,完成从神话英雄到反英雄的转型;鲁法洛从“绿巨人”的狂暴变为警探的敏锐,展现其被动作表象掩盖的细腻演技;贝瑞则可能打破“暴风女”的定型,在监守自盗的复杂角色中展现多层次表演。

这种选角策略反映了后漫威时代好莱坞的自我调整:当超级英雄电影出现疲态,一线明星需要通过更具心理深度的角色实现“表演祛魅”,而制作方也试图通过演技派的对决重拾观众对传统类型片的信心。

#### 四、行业意义:高概念对决下的叙事创新

“传奇大盗 vs 王牌警探”看似是老套的双雄对峙,但在“多方势力卷入”、“错综复杂的惊天劫案”的框架下,这一设定可能指向更复杂的叙事结构。监守自盗的内鬼、黑吃黑的争斗,这些元素共同构成了一张权力与背叛的网络,使电影超越了简单的正邪二元对立。

在犯罪片历经数十年发展已形成固定模式的今天,《洛杉矶劫案》的挑战在于:如何在满足观众对动作、悬疑期待的同时,提供新鲜的叙事体验。影片若成功,将证明高概念与复杂叙事可以共存,并为陷入创意瓶颈的好莱坞犯罪片开辟新的可能——不是通过更大的场面,而是通过更精巧的结构和更深刻的人物。

#### 结语

《洛杉矶劫案》在2026年的登场,恰逢好莱坞类型片发展的关键节点。它既是对《热天午后》《盗火线》等经典犯罪片的致敬,也是对后疫情时代观众心理的回应——在一个充满不确定性的世界里,人们既渴望看到精密计算的完美犯罪(秩序的幻想),也需要见证这种幻想在人性复杂性中的崩塌(现实的回归)。

这部电影的成败,将不仅取决于其明星号召力或动作场面,更取决于它能否在犯罪类型的框架内,完成对人性深度与叙事复杂性的双重开拓。届时,我们看到的将不仅是一场洛杉矶的劫案,更是好莱坞对自己创作能力的一次“劫案式”突破——从类型的桎梏中劫持新的可能性。