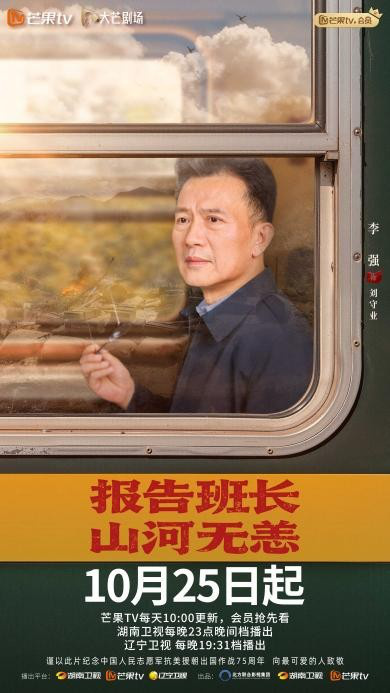

《报告班长!山河无恙》开播:英雄归来,志向永存

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《报告班长!山河无恙》:微短剧时代的主旋律叙事革新与信仰归途

在信息碎片化与注意力稀缺的当下,微短剧以其“短平快”的特点迅速占领市场,却也常因内容浅薄而备受诟病。然而,2023年10月播出的《报告班长!山河无恙》(以下简称《山河无恙》)却以微短剧的形式,承载了抗美援朝这一宏大历史主题,实现了主旋律叙事的一次深刻转型。这部剧不仅是纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年的献礼之作,更是主旋律题材在微短剧领域的创新实践,其背后折射的是文艺创作如何以新形式回应时代命题的深层逻辑。

#### 一、叙事革新:双线结构下的时空对话与信仰传递

《山河无恙》以“志愿军烈士遗骸回国”为创作原点,通过“现实归还之旅”与“战火青春誓言”的双线叙事,打破了传统主线性题材的单向灌输模式。现实线中,00后女记者唐琳与报社主任刘继业陪伴老兵张贵乘绿皮火车护送烈士遗物,这一设定极具象征意义:绿皮火车作为慢节奏的交通工具,隐喻着历史与当下的连接通道;而唐琳作为青年一代的代表,其追问与反思成为激活历史记忆的钥匙。战火线则通过张贵的回忆,重现75年前的生死约定,两条线索交织成一场跨越时空的对话。

这种叙事结构的巧妙之处在于,它并非简单并列历史与现实,而是通过“心灵的接力”(如导演童辉所言)实现情感的层层递进。老兵张贵的沉默与爆发、唐琳从困惑到理解的转变,均成为信仰传递的载体。剧中“山河无恙,是我们对他们最庄重的回答”这句核心台词,不仅是对英雄的告慰,更暗含了历史与当代的价值对接——英雄的牺牲因当代人的铭记而意义永存。

#### 二、微短剧的升维尝试:从“短内容”到“大主题”的艺术突破

微短剧常因时长限制而牺牲叙事深度,但《山河无恙》通过“电影级”质感和克制的艺术表达,实现了“小体量、大格局”的升维。编剧余飞与钟一鸣以纪实笔触将宏大历史转化为“人间温情”,例如通过一只锈蚀的水壶、一封泛黄的家书等细节,具象化英雄的个体生命痕迹。这种处理既避免了口号式的煽情,又让观众在细微处感知历史的重量。

更值得关注的是,该剧由湖南卫视与芒果TV“大芒剧场”联合出品,标志着主流媒体对微短剧题材的边界拓展。此前,微短剧多聚焦甜宠、悬疑等娱乐类型,而《山河无恙》则证明,主旋律题材同样能以短剧形式引发共鸣。这一尝试为行业提供了新思路:微短剧未必是“快餐文化”,它也可以成为承载历史记忆与民族情感的容器。

#### 三、社会意义的深层逻辑:英雄叙事与青年认同的建构

《山河无恙》的深层价值在于其对“英雄回家”主题的当代解读。剧中通过“让英雄的名字回到人民中来”这一设定,将历史英雄从符号化的神坛还原为有血肉的个人。老兵张贵不仅是历史的见证者,更是信仰的守护者;而记者唐琳的角色,则象征青年一代在追问中主动承接历史责任。这种设计回应了当前社会对青年历史观建构的焦虑——当抗美援朝逐渐成为遥远记忆,如何让年轻人与历史产生情感联结?

该剧以“信仰归途”为答案:英雄归来的不仅是遗骸,更是精神信仰的回归。在价值多元的今天,这种叙事强化了集体记忆的凝聚力,也为青年群体提供了身份认同的锚点。

#### 四、行业启示:主旋律创新的路径与挑战

《山河无恙》的成功,为主旋律创作提供了两条关键经验:其一,情感共鸣优于说教。通过普通人(记者、老兵)的视角切入历史,让观众在共情中自然接纳主题;其二,形式创新需服务于内容。微短剧的“短”反而成为优势——碎片化传播中,精炼的叙事更易触达年轻受众。

然而,挑战亦不容忽视:主旋律微短剧需平衡历史真实与艺术虚构,避免陷入“形式革新、内核陈旧”的窠臼。此外,如何持续产出兼具思想性与观赏性的作品,仍是行业待解之题。

#### 结语

《报告班长!山河无恙》不仅是一部致敬英雄的文艺作品,更是一次主旋律叙事与时代语境的成功对接。它以微短剧之“轻”,承载了历史之“重”,在时空交叠中完成了信仰的传递与青春的对话。其意义超越作品本身,为主流文化传播提供了新范式:当历史与当代通过艺术实现共振,英雄精神便真正融入了民族的血液。