12月18日:成都见证中国电影120周年“光影绽放”活力夜

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 光影绽放之夜:中国电影双甲子的青春宣言与产业棋局

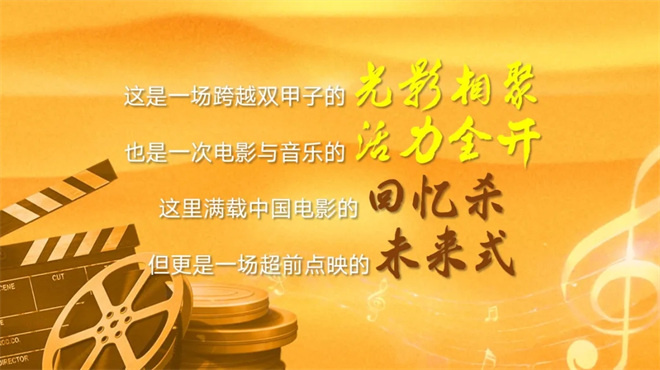

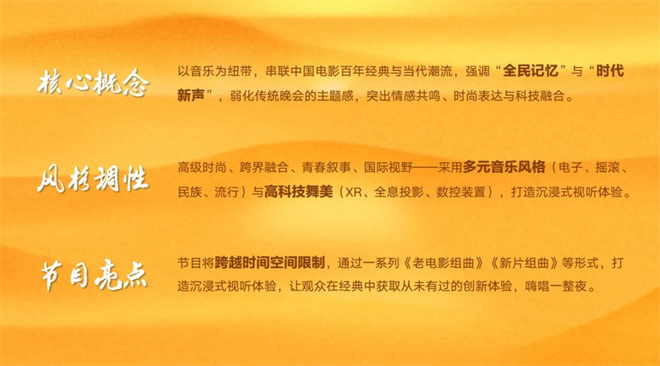

在成都高新体育中心璀璨的灯光下,《光影绽放·中国电影120周年活力之夜》不仅是一场视听盛宴,更是一次精心策划的产业宣言。这场庆典远不止于对过往荣光的致敬,它巧妙地编织了历史与未来、传承与创新、艺术与商业的多重叙事,揭示了中国电影在双甲子之际的自我定位与未来航向。

## 青春化致敬:从文化考古到情感连接的策略转换

活动最值得玩味的,是其对“青春视角”的刻意强调。将120年电影史包装为“回忆杀”而非“考古”,这一表述本身就蕴含深意。它揭示了中国电影产业面对的核心挑战:如何让百年积淀与当代青年文化产生共鸣。

这种策略实则是对电影史叙事的重构——不再拘泥于编年史的严谨,而是以情感共鸣为线索,重新剪辑历史。当经典被赋予“时尚”解读,电影遗产便从博物馆的展品转变为可交互的文化符号。这不仅是营销话术,更是文化传承机制的创新:在注意力经济时代,历史唯有与当下对话才能保持生命力。

## 科技赋能下的时空压缩:舞美背后的隐喻

“封神”舞美技术的运用,远非简单的视觉炫技。历史与现实碰撞的视觉效果,实则构建了一种时空压缩的体验场。在这种场域中,《马路天使》的黑白影像可能与《流浪地球》的星际奇观并置,创造出跨越代际的审美对话。

这种技术赋能的时空压缩,恰恰隐喻了中国电影当前所处的独特历史位置:我们同时拥有厚重的胶片遗产与领先的数字制作能力,如何将这两种优势融合,而非割裂,正是中国电影能否形成独特美学风格的关键。科技在此不仅是工具,更成为连接历史与未来的桥梁。

## 全开麦:符号化表演与行业信心的构建

“全开麦”这一细节值得深入解读。在假唱泛滥的演艺生态中,强调“全开麦”实则构建了一种“真实性”符号。它暗示着中国电影人的专业素养与真诚态度,是对行业内部某些浮躁现象的含蓄回应,也是向公众展示的行业自信。

这种符号化表演的背后,是对行业公信力重建的努力。在一个饱受流量逻辑与资本裹挟质疑的时代,“全开麦”成为了一种道德宣言,试图重新建立艺术创作与真实表达之间的纽带。

## 新片集体亮相:产业协同与档期前置的战略布局

2026年贺岁档、春节档新片的集体亮相,堪称本次活动的战略核心。将通常属于行业内部信息的档期规划,提升为公众庆典的组成部分,这一做法颇具创新性。它实则是将市场预热周期从传统的数月延长至两年,构建了一种“期待经济”。

这种“出征仪式”的宏大叙事,不仅提振行业士气,更暗含了产业协同的深意。在单打独斗难以应对市场不确定性的背景下,通过集体亮相形成集群效应,既能够分摊营销成本,又能构建市场共识,体现了中国电影工业日趋成熟的整体思维。

## 地域布局与文化地理的重构

选择成都而非传统影视中心北京或上海,这一决策蕴含深意。它标志着中国电影文化地理的重构——从沿海中心向内陆枢纽的扩散。成都作为“天府之国”,不仅拥有活跃的消费市场,更代表着一种休闲、创新、包容的文化气质,与活动的“青春活力”主题高度契合。

这种地域选择,既是对国家文化产业均衡发展战略的响应,也是开拓新增长极的市场直觉。它预示着中国电影正在从地域集中走向全国联动,形成多中心、网络化的产业生态。

## 品牌打造:从“湾区升明月”到“光影绽放”的战略延续

将活动定位为继“湾区升明月”后的又一爆款品牌,显示了电影频道的战略雄心。这实则是通过打造系列化、品牌化的电影盛会,构建中国电影的仪式体系。

在碎片化传播时代,这种仪式性活动具有不可替代的价值:它们为行业提供周期性聚焦点,为公众创造集体记忆,为产业构建符号资本。从“湾区升明月”的区域协同,到“光影绽放”的代际对话,电影频道正在编织一张覆盖不同维度的电影文化网络。

## 结语:双甲子的转折与新征程的起点

《光影绽放·中国电影120周年活力之夜》表面是庆典,实则是中国电影在双甲子之际的全面自省与重新定位。它既是对历史的温情回望,更是对未来的理性布局。

在中国电影面临内部结构调整与外部环境挑战的双重压力下,这场活动巧妙地平衡了多种张力:传统与创新、艺术与商业、个体表达与集体叙事、地域特色与全国视野。它提示我们,中国电影的真正活力,不仅来源于技术升级或市场扩张,更源于这种在多重维度间寻找平衡的智慧。

120年,既是一个循环的结束,也是新循环的开始。当光影在成都的夜空中绽放,中国电影正在书写下一章的开篇——这开篇注定充满挑战,但也蕴含着无限可能。