《生命树》【HD1280P/3.2G-MKV】资源下载链接国语版4k高清百度云网盘

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

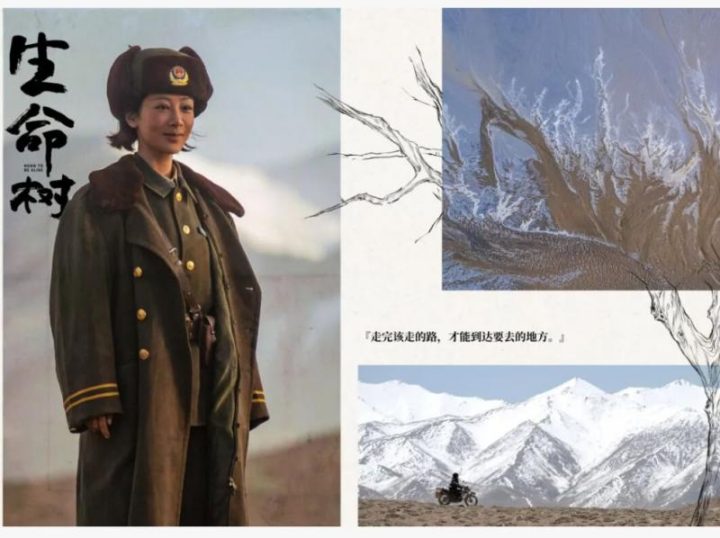

# 《生命树》:中式西部剧的生态信仰与影视工业的崇高美学

正午阳光的新剧《生命树》以其独特的拍摄历程和主题选择,已然成为中国电视剧领域一个值得深入探讨的文化现象。这部被称为“战损率最高”的剧集,不仅是一次影视制作的技术挑战,更是一场关于信念、生态与民族关系的深度叙事探索。

## 高原拍摄的“受难美学”与制作伦理

《生命树》188天的拍摄周期,平均海拔超过3000米的实景拍摄,以及“战损率最高”的项目特点,构建了一种当代影视制作中罕见的“受难美学”。这种制作模式已超越单纯的艺术创作,成为一种近乎仪式的行业行为。制作团队选择深入博拉木拉无人区,在极端环境下进行创作,这一行为本身即是对剧中生态保护主题的呼应与致敬。

这种制作方式折射出中国影视工业在流量为王时代的一种自我救赎尝试。当绿幕技术与虚拟制片日益成熟之际,《生命树》反而选择回归实景拍摄的“困难路径”,这不仅是对现实主义创作理念的坚持,更是对观众感官真实的一种承诺。正午阳光通过这种近乎偏执的制作方式,似乎在试图重新确立优质电视剧的行业标准——一种以生理体验换取艺术真实的制作伦理。

## “中式西部剧”的类型创新与空间政治

《生命树》自称“中式西部剧”,这一类型标签蕴含深刻的文化意义。与传统美国西部片中的“征服自然”、“开拓边疆”叙事不同,《生命树》中的西部空间被重新定义为需要“守护”而非“征服”的生态脆弱区。这种空间政治的转变,标志着中国叙事对西部地区想象的成熟与深化。

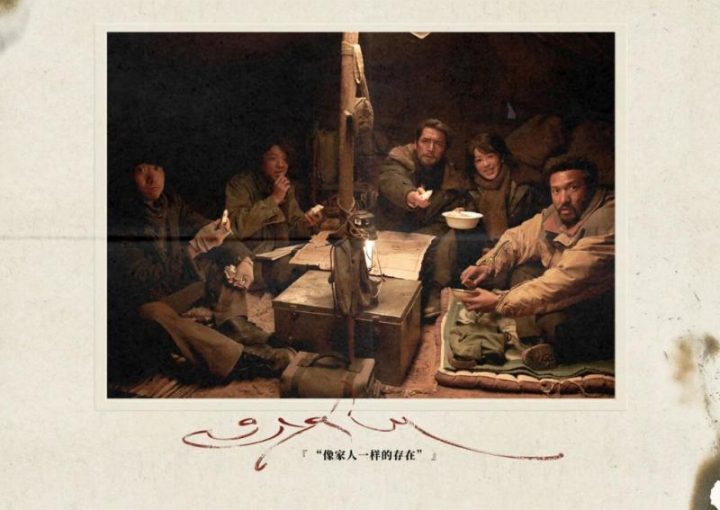

剧中汉藏两族和谐互助的设定,进一步丰富了“中式西部”的内涵。西部地区不再是文化冲突的前沿,而是多元文化共生共荣的场域。这种叙事策略既呼应了国家层面的民族团结政策,又超越了简单的政治正确,通过生态保护的共同使命,构建了跨越民族身份的价值共识。

## 生态叙事中的发展悖论与角色张力

从角色设定来看,李光洁饰演的副县长林培生——在发展与守护间理念交锋的角色,恰恰揭示了当代中国最核心的生态悖论。这一角色不再是简单的反派或阻碍,而是发展主义逻辑下的理性行动者,他的存在使生态保护议题脱离了简单的道德判断,进入更为复杂的现实考量场域。

杨紫饰演的女警白菊与胡歌饰演的巡山队长多杰之间的“生死相托的战友情”,则构建了一种去浪漫化的情感叙事。在极端环境下的职业情谊,超越了传统剧集中的爱情主线,使专业精神与职业信仰成为情感驱动的主要力量。这种叙事选择提升了行业剧的精神高度,也为中国电视剧的情感表达开辟了新的可能性。

## 守护精神的代际传递与叙事时间

《生命树》跨越十余载的时间跨度,以及“一棵树撼动另一棵树,一朵云推动另一朵云”的核心意象,暗示了守护精神的代际传递属性。生态保护在这一叙事框架下,不再是短暂的运动或项目,而是需要长期坚持的价值传承。这种长时间跨度的叙事结构,本身即是对即时满足的短视频文化的一种反驳,体现了电视剧作为传统叙事媒介的独特深度优势。

剧中塑造的“为守护高原生态付出青春和生命的人物群像”,在当代青年追求个人实现的主流话语之外,提供了一种以集体价值和使命感为核心的生命叙事。这种叙事在当代社会具有特殊意义,它回应了物质丰富后精神价值缺失的现代性困境,为观众提供了一种超越消费主义的生活方式想象。

## 现实主义题材的崇高美学与市场考验

《生命树》通过无人区壮阔自然景观的展现,构建了一种当代影视作品中罕见的崇高美学。在充斥着都市情感与古装玄幻的电视剧市场中,这种以严峻自然为背景的叙事,带给观众的不仅是视觉奇观,更是一种精神上的净化与提升。剧中巡山队员饱经风霜却坚定的形象,与精致妆容的偶像剧角色形成鲜明对比,这种审美反叛本身即是一种文化表态。

然而,《生命树》也面临着现实主义题材的市场考验。在娱乐化主导的收视环境中,如此严肃主题的剧集能否突破圈层限制,引发广泛共鸣,仍有待观察。它的成功与否,不仅关乎单一项目的商业回报,更将检验中国电视剧观众对深度内容的接受程度,影响未来行业对类似题材的投入意愿。

## 结语:作为文化仪式的电视剧创作

《生命树》的创作过程与主题选择,使其超越了单纯的娱乐产品范畴,成为一种文化仪式的展演。从2019年开始的实地采风,到多年打磨的剧本,再到极端环境下的拍摄,整个过程构建了一套完整的创作仪式。这种仪式感不仅保证了作品的质感,也为观众提供了一种近乎宗教体验的观看仪式——在消费作品的同时,也是对生态守护者群体的精神致敬。

在生态危机日益严峻的当下,《生命树》的出现恰逢其时。它不仅是电视剧行业的一次技术挑战和类型探索,更是中国社会生态意识成熟的文化标志。通过将生态保护这一全球性议题与中国特色的人文景观相结合,《生命树》或许能够开创中国电视剧参与全球环境话语建构的新路径,实现从娱乐产品到文化使者的跨越。