《三滴血》【MP42.12G5.35G】资源分享阿里网盘清晰版国语版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

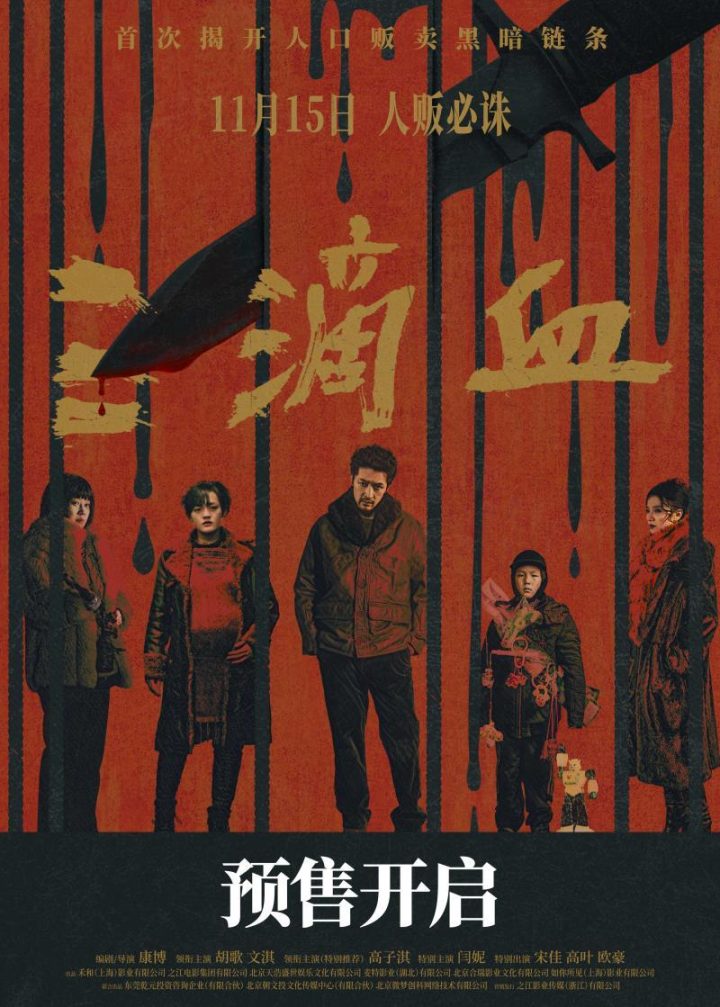

# 《三滴血》:当亲情之血渗入犯罪产业链的暗黑肌理

在中国电影市场类型化日趋成熟的当下,11月15日即将公映的《三滴血》选择了一条与众不同的道路——它不仅是一部犯罪题材电影,更是一把试图剖开人口贩卖产业链的手术刀。导演康博携手胡歌、文淇、闫妮等实力派演员,以“三滴血”的象征架构,构建了一个关于亲情、复仇与救赎的暗黑世界。

## 类型突破:犯罪外壳下的人性实验室

《三滴血》在犯罪类型片的框架下,实则进行着一场残酷的人性实验。胡歌饰演的“驯鹿”为寻子深入人贩团伙,这一设定超越了传统寻亲故事的单向叙事,转而呈现了一个逐渐沉沦的个体如何在犯罪生态系统中保持人性的难题。

胡歌对“三滴血”的解读——亲情、复仇与希望——构成了影片的三重叙事维度。这三重维度并非平行展开,而是相互渗透、彼此消解。当亲情之血滴入复仇的土壤,能否孕育出希望之芽?这或是影片试图探讨的核心命题。

## 角色建构:犯罪产业链中的异化群像

影片的角色塑造值得深究。胡歌所言的“生命中最冷的记忆”,既指物理环境的严寒,更暗示了人际关系降至冰点的异化状态。在这种异化中,每个角色都成为了犯罪产业链上的一个齿轮:

文淇饰演的孕妇李棋,其“深深的无力感”代表了被卷入犯罪漩涡的普通人困境;闫妮饰演的接生婆以阴森造型和无视生命的冷漠,呈现了职业伦理的彻底沦丧;而宋佳饰演的“貂儿”在接生戏中嗑瓜子的麻木表现,更是将“愚昧的残酷”可视化——这种残酷并非源自天生的邪恶,而是在特定环境中逐渐腐蚀的人性。

特别值得注意的是高子淇饰演的哑巴少年“冰棍”,作为驯鹿救赎之路上的羁绊,这一角色或许承担着连接善恶两界的桥梁功能。哑巴的设定暗示了在这个世界里,纯真之声已被剥夺,唯有行动才能传递人性余温。

## 社会镜像:冷漠群像背后的结构性暴力

《三滴血》最令人窒息的或许不是个别角色的邪恶,而是那种弥漫在整个叙事空间的普遍冷漠。这种冷漠不是真空存在的,它折射的是某种社会现实——当经济利益碾压人性价值时,人际关系如何变得工具化、物化。

影片中的人贩产业链,本质上是一个将人异化为商品的高效系统。在这个系统里,接生婆可以无视生命,同伙可以麻木不仁,因为这些角色已经内化了系统的逻辑——人不再是目的,而是手段。这种异化过程远比个别犯罪分子的邪恶更令人心惊,因为它揭示了普通人如何一步步沦为犯罪帮凶的心理机制。

## 审美勇气:残酷美学的社会功能

《三滴血》选择直面人口贩卖这一社会创口,其审美选择本身就具有伦理意义。影片不满足于提供娱乐性消费,而是试图通过银幕上的“残酷剧场”引发观众的道德不适感,这种不适感恰恰是激发社会反思的前提。

康博导演的勇气在于,他拒绝将复杂的社会问题简化为善恶二元对立。在《三滴血》的世界里,善恶边界模糊,每个角色都带着各自的创伤与选择,在犯罪生态中寻求生存。这种叙事复杂度使得影片超越了简单的道德说教,进入了更深刻的人性探讨层面。

## 市场意义:类型片的社会关怀维度

在商业电影市场,《三滴血》的出现代表了一种可能性:类型片不仅可以提供娱乐,还可以承载严肃的社会关怀。它将犯罪类型片从单纯的悬疑、动作元素中解放出来,注入了社会写实的厚度。

值得注意的是,这样的题材选择在当下的电影环境中具有特殊意义。它显示了电影人对社会问题的关注勇气,也测试着中国电影市场的成熟度——观众是否准备好接受这种不提供简单答案、而是引发复杂思考的商业电影?

## 结语:血中的希望微光

《三滴血》最终的价值或许不在于它揭露了多少犯罪内幕,而在于它如何在那片人性荒漠中寻找希望的绿洲。当三滴血——亲情、复仇、希望——交织在一起,它们绘出的不是简单的答案,而是关于人性在极端环境下依然可能熠熠生辉的证明。

这部电影提醒我们,对抗犯罪产业链不仅是法律问题,更是文化问题。当冷漠成为一种群体症候,艺术或许能成为解冻那“最冷记忆”的一缕微光。《三滴血》的终极诉求,可能就是让观众在走出影院后,无法再对现实中的“冷漠”与“残酷”无动于衷。