威尼斯电影节:新人导演《值得关注》

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

叶一云缓步走过威尼斯的回廊,亚得里亚海的风裹挟着咸涩气息拂过她的发梢。在第82届威尼斯国际电影节威尼托大单元展映现场,她的导演处女作《上下来去》(The Sound of Flames)正在银幕上绽放。这个从演员到导演的转身,她走了整整十年。

2008年从中戏导演系毕业时,叶一云未曾料到自己的导演梦会蛰伏如此之久。在《失恋33天》《刑警队长》等影视作品中的表演经历,让她始终处于“诠释他人”的状态。每当镜头对准她时,她总能感受到另一个自我在审视着表演过程——那种抽离感仿佛在提醒她,构建自我表达的时刻尚未到来。事实上,毕业后她曾担任导演助理,却总因被要求演戏而暂缓导演计划。这种延宕持续到2018年,当她在片场第无数次产生“如果是我会怎么拍”的念头时,终于决定结束这种内在的分裂。

《上下来去》的种子早在2017年就已埋下。剧本改编自蒋韵的小说《完美的旅行》,同时巧妙地融入了加缪《鼠疫》的人物设定。这种文学嫁接并非偶然——叶一云自幼浸泡在《西游记》《红楼梦》与西方文学经典中,坚信文学是电影创作的根基。在漫长的素材积累期,她不断思考着个体在集体模式下的生存困境,这个命题源于她从小对“集体正确”的质疑。影片中那些充满诗意的对抗场景,正是她多年反思的结晶。

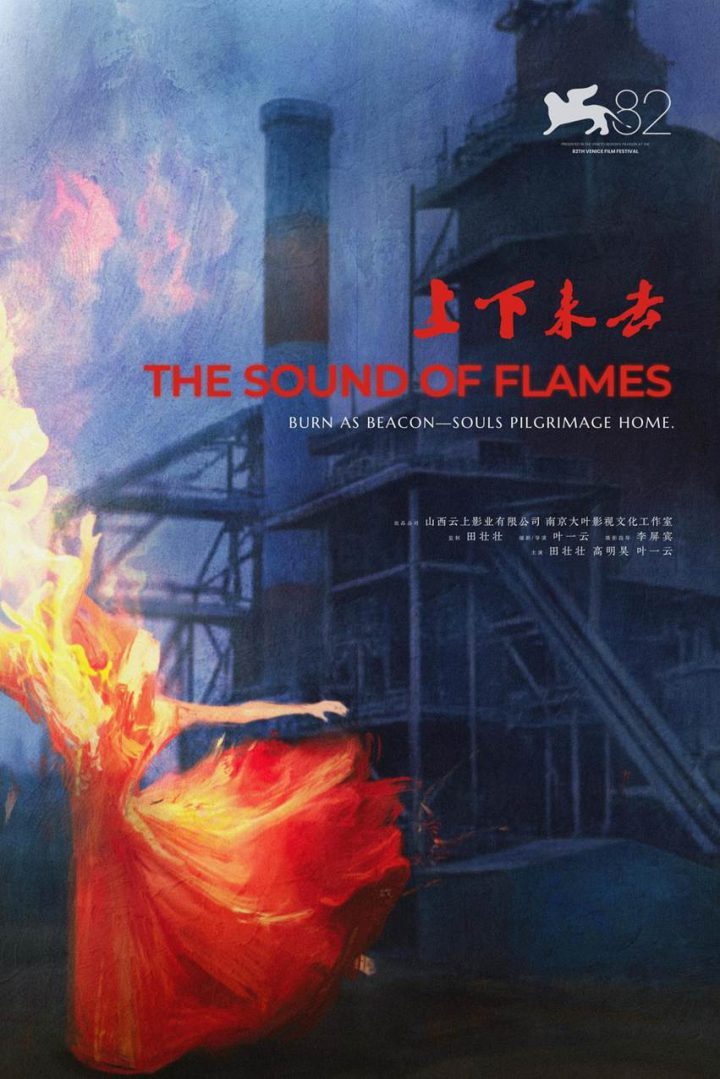

红色在影片中成为主导视觉元素,这与英文片名《The Sound of Flames》形成互文。李屏宾的摄影机捕捉到的每一抹红色,既是燃烧的火焰,也是黑暗中自我牺牲的霞光。这位被誉为“内敛克制而内含深情”的摄影大师,与影片的诗意主题产生了奇妙共振。在某个长镜头中,红色绸缎在风中卷曲的姿态,恰如茨维塔耶娃诗句的视觉呈现:“如果黑夜里没有霞光,就只能燃烧自己”。这种将文学意象转化为电影语言的能力,彰显了叶一云作为导演的独特禀赋。

影片强烈的戏剧风格令人印象深刻。舞台剧元素的融入并非形式上的炫技,而是为了强化个体与集体冲突的主题。在某个场景中,人群以整齐划一的动作行进,唯独主角以失衡的姿态站立,这种形式感背后的隐喻直指现代社会的庸常暴力。叶一云认为,诗歌与艺术的意义在于提供超越现实的可能,她的镜头始终在探寻美如何成为抵抗的工具。

邀请田壮壮出演的过程犹如一场意志的考验。最初被拒绝时,叶一云选择用坚持和诚意打动这位电影大师。最终田壮壮不仅答应出演,更以罕见的克制态度尊重导演创作,在片场始终保持沉默的观察。这种信任成为叶一云导演之路的重要支撑。在监视器后,她时而切换至演员身份亲自上阵,时而执笔修改剧本,甚至为影片插曲填词。这种全方位的参与让她将电影创作称为“修行”——在每一个环节中完善自我,比票房成败更值得珍视。

威尼斯电影宫的灯光亮起时,叶一云看到观众眼中闪烁的泪光。入围国际A类电影节对她而言是意外的鼓励,但更让她平静的是终于实现了从诠释者到构建者的转变。面对即将到来的国内上映,她保持着创作时的淡然:“尽力做到最好”已成为她的座右铭。在某个采访间隙,她望向窗外威尼斯的落日,忽然想起拍摄时那个反复出现的红色意象——那不是毁灭的火焰,而是黑暗中自主选择的光源,是个体在集体洪流中保持独特性的证明。

这部电影的诞生过程本身就如同一场“上下来去”的循环:从学院到片场,从表演到导演,从集体规范到个体表达。当最后一场戏的红色帷幕缓缓落下,叶一云终于完成了这场历时十年的修行。此刻她明白,真正的创作从来不是在真空中进行,而是在上下求索与来回摆荡中,找到属于自己的声音。