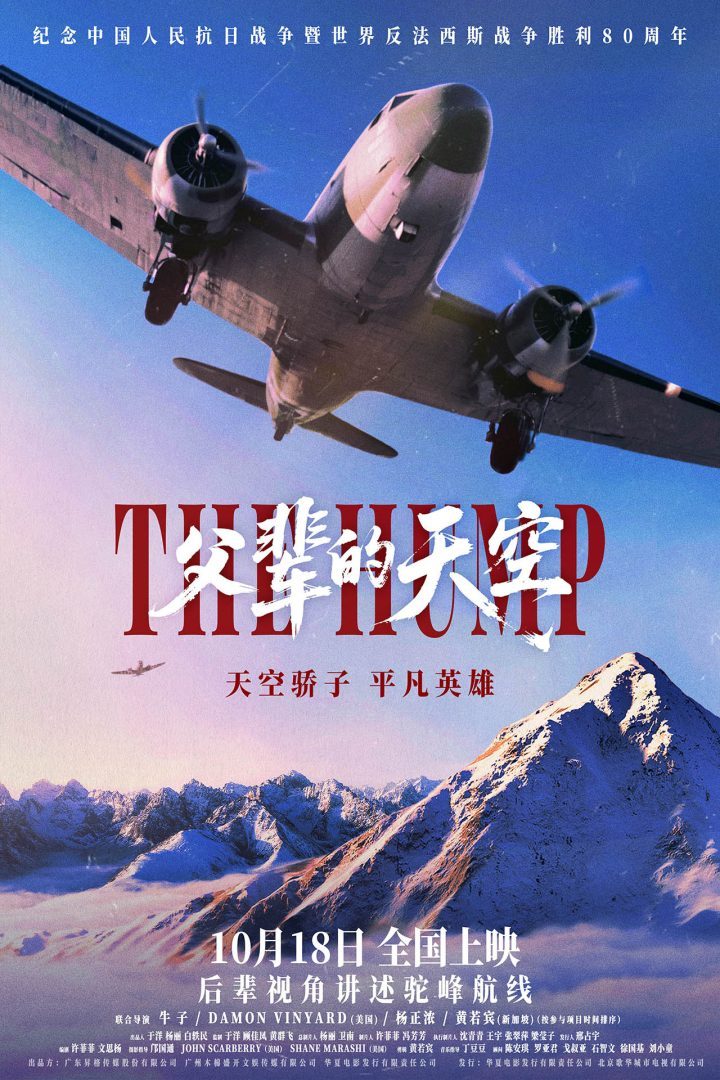

《父辈的天空》10.18上映:重现历史“驼峰航线”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在人类历史的宏大叙事中,总有一些篇章因其承载的非凡勇气与巨大牺牲而显得格外沉重与光辉。第二次世界大战期间,一条蜿蜒于世界屋脊之上的空中通道——“驼峰航线”,便是这样一段传奇。关于这条航线及其缔造者的故事,如今被一部名为《父辈的天空》的纪录电影再度唤醒。影片定于十月十八日与观众见面,它并非旨在重复已知的战争史实,而是试图穿透时间的帷幕,通过亲历者及其后代子女、家人的口述与追寻,构建一场跨越八十载的对话,将那段被冰川与云层封存的记忆,重新置于当代的聚光灯下。

“驼峰航线”,这条二战时期中国与盟军之间最为关键的生命线,其战略价值与残酷程度同样令人窒息。它并非地理课本上一条寻常的路线,而是被迫穿越喜马拉雅山脉南麓,在平均海拔五千米以上的“世界屋脊”间迂回穿梭的空中险途。航线所经之地,气象瞬息万变,强劲的紊流、突如其来的冰雹、低垂的云幕以及绵延的雪峰,共同构成了飞行禁区。加之日军战斗机的拦截袭扰,使得这条航线的失事率居高不下,因此获得了“死亡航线”的骇人名称。然而,正是这条危机四伏的通道,在抗战最艰难的岁月里,承担起了向中国战场输送战略物资的重任,为最终战胜日本法西斯注入了不可或缺的力量。影片的镜头,便对准了驾驶着老旧运输机,在这条航线上与死神共舞的一群年轻人——他们的平均年龄,不过二十岁上下。

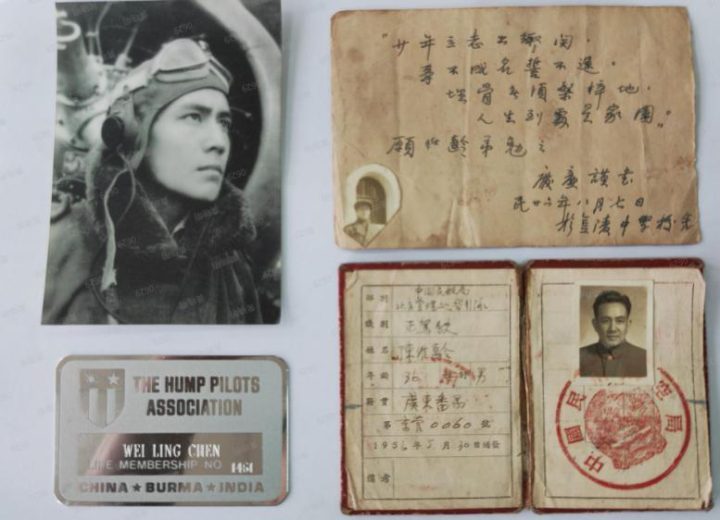

影片的叙事核心,在于还原一群具体而微的航空英雄形象。陈维龄、潘国定、吴敬诚、徐定中、林汝良……这些名字或许在漫长的历史叙述中曾被简化或忽略,但《父辈的天空》致力于让他们从集体的荣光中清晰地站立起来。影片通过大量珍贵的档案影像、历史实物以及亲历者与后代的深情追忆,细腻地勾勒出这群青年飞行员、机械师、报务员的鲜活面孔与内心世界。他们并非天生的战士,却因国难当头,毅然将青春与热血挥洒在最为险恶的天空。尤为重要的是,影片在历史定位上做出了清晰的厘清,它不仅展现了作为盟军支援力量的“飞虎队”的贡献,更着重强调了“中国龙”——即中国自身的民航与空军人员——在这场史诗般的空运中不可磨灭的铁血担当。他们同样是这片天空的主人,他们的专业、勇气与牺牲,是维系航线运转的基石。

在精神的层面上,《父辈的天空》所展现的,远不止于空中搏杀的惊险与战争的残酷。它深入挖掘了支撑这些航空青年面对每日生死考验的内在力量。那是一种近乎本能的勇气,一种对职责近乎偏执的坚守,以及一种“执一事终一生”的信念。影片捕捉到的,不仅是他们在云端之上的英勇瞬间,更有乱世之中流淌的人间温情。战友之间超越生死的袍泽之谊,对远方亲人刻骨的思念与牵挂,乃至在烽火岁月中悄然萌发的纯洁爱情,这些丰富的情感层次,共同编织了一幅有血有肉、有情有义的历史画卷。正是这些平凡而真实的情感,赋予了英雄主义以最动人的温度,也让观众深刻理解,他们为何能义无反顾地拥抱牺牲。影片的内核,也因此超越了单纯的战争回忆,紧扣反战主题,通过彰显英雄群体在民族存亡关头的担当与牺牲,反复叩问和平的代价与珍贵。

这部纪录电影与南粤大地广东,亦有着深厚的历史渊源。影片中涉及的陈文宽、陈维龄、潘国定、吴发源、徐定中等多位亲历者及其家族,都与广东结下了不解之缘。他们中许多人的根脉于此,或曾在此学习、工作,人生的轨迹与这片热土紧密相连。这种关联并非停留在历史文本中,而是以一种极具现实意义的方式得以延续。例如,片中重要人物陈维龄的女儿陈安琪,已将父亲珍藏的一批极具历史价值的档案,包括象征其职业生涯荣耀的驼峰飞行员协会永久会员铭牌等,郑重捐赠予广东省档案馆。这一举动,不仅是对先辈精神的传承,更是将这段共同记忆锚定在特定的地域与文化空间之中,使其得以更系统、更永久地保存与研究,为后世提供了触摸这段历史的实体凭证。

《父辈的天空》的宗旨,在于引领当代观众,特别是未曾经历战火洗礼的年轻一代,进行一次深刻的历史回望与精神溯源。它邀请人们铭记的,不仅仅是那段艰苦卓绝的岁月和那些消逝在雪山之巅的年轻生命,更是一种于危难中挺身而出的担当精神,一种对专业技艺极致追求的工匠态度,以及一种对家园故土深沉无私的爱。影片让观众得以仰望父辈们曾经用生命守护的天空,思考今日和平的来之不易。在那片曾经被战火与牺牲浸染的天空下,影片最终传递的,是一个朴素而永恒的愿望:愿承载着勇气与记忆的和平之翼,能永远在宁静的蓝天上自由翱翔,历史的悲剧不再重演,英雄的付出不被辜负。这跨越时空的对话,其意义正在于连接过去与未来,让精神的火炬代代相传。