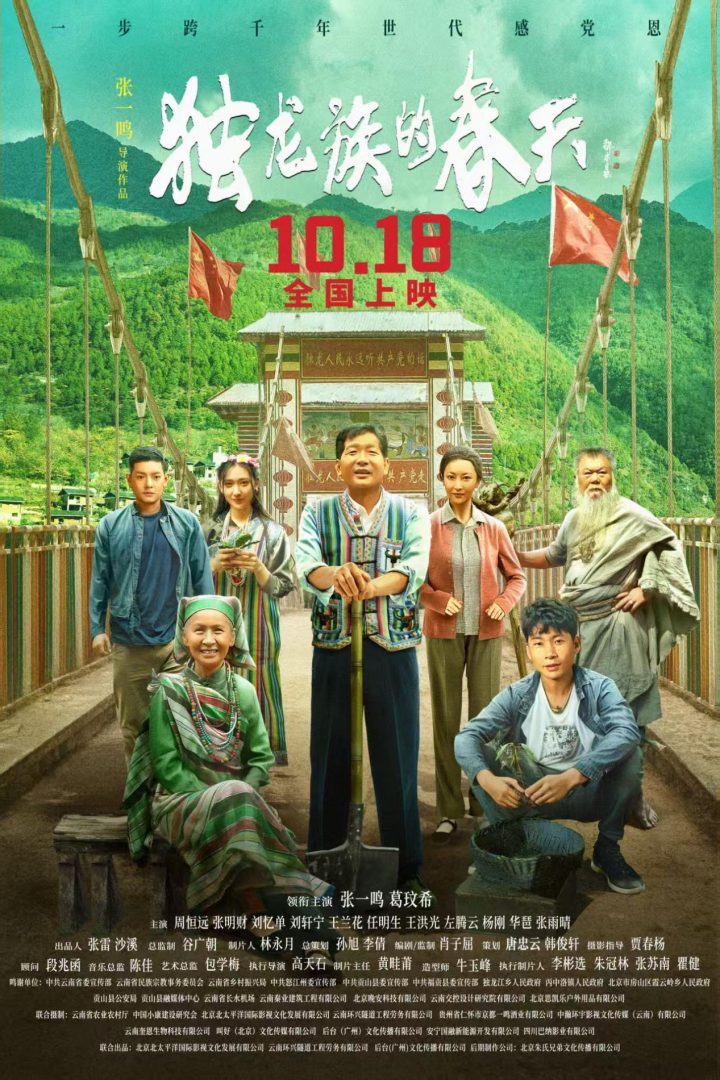

《独龙族的春天》:雪山至银幕,10月18日见证千年中国记忆

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在云南西北部,怒江大峡谷的深处,有一片被高黎贡山和担当力卡山环抱的土地,名为独龙江。这里居住着一个古老而神秘的民族——独龙族。他们曾长期与世隔绝,在极其恶劣的自然环境中,依靠刀耕火种和狩猎采集为生,社会发展相对滞后。然而,在过去的七十余年里,这个民族经历了一场堪称“一步跨千年”的深刻社会变革,从原始社会末期直接迈入了社会主义社会,其发展轨迹本身就是一部波澜壮阔的史诗。即将于十月十八日在全国院线上映的电影,正是首部聚焦于这片土地、全景式展现独龙族整族发展历程的现实主义力作。这部影片历经五年精心打磨,由北京北太平洋国际影视文化发展有限公司、云南环兴隧道工程劳务有限公司以及后台(广州)文化传播有限公司联合出品,并得到了云南省农业农村厅、中国小康建设研究会等多家单位的联合摄制支持。

影片的故事,围绕着主角孔敢的人生轨迹徐徐展开。孔敢由导演张一鸣亲自饰演,他青年时期怀揣梦想,勇敢地走出被大山封锁的家乡,去见识更广阔的世界。岁月流转,当他步入暮年,心中对故土的眷恋与责任促使他重返独龙江。此时的他已经不再是当初那个只为个人前程奔波的青年,他决心将自己在外面积累的见识与力量,奉献给家乡的建设,带领乡亲们共同开创美好的新生活。他的个人奋斗史,由此升华为一部践行社会责任、回报乡梓的动人篇章。与他并肩前行的是由葛玟希饰演的李修竹,她的存在为这条充满艰辛的建设之路增添了温暖与力量。影片的结尾处,一个极具象征意义的场景定格:年迈的孔敢站在北京天安门城楼下,用深情的独龙语唱响了一曲感恩之歌,那朴素的旋律里,饱含着“永远跟党走”的坚定信念,这是独龙族人民发自肺腑的心声,也是影片核心主题——铸牢中华民族命运共同体意识——最直观、最感人的体现。

为了真实还原独龙族的生活图景与社会变迁,主创团队自二零二零年起,便多次深入怒江沿岸的原始森林进行实地采风和选景。他们不畏艰险,不仅要面对崎岖险峻的山路,还要时刻提防山体滑坡、泥石流以及无处不在的旱蚂蟥等恶劣自然环境带来的挑战。更为可贵的是,团队成员们并非走马观花,而是真正地驻村进行“沉浸式”生活体验,与独龙族同胞同吃同住,倾听他们的故事,感受他们的情感,捕捉那些潜藏在日常细节中的真实瞬间。这种对真实的极致追求,使得影片在展现时代变迁时,具有了令人信服的力量。影片通过一系列生动而具体的对比,直观地呈现了独龙江地区民生领域发生的翻天覆地的巨变:曾经用以栖身的低矮、阴暗的木楞房,已被坚固、明亮的安居房所取代;过去令人心惊胆战的过江溜索,变成了稳固安全的桥梁,天堑终成通途;昔日依靠松明火把照明的夜晚,如今已被高速、便捷的5G网络信号所点亮。这些变化不仅仅是物质条件的改善,更是一个民族命运转折的深刻印记。

除了宏大的发展叙事,影片对独龙族独特的民族文化也给予了细腻而尊重的呈现。独龙族妇女脸上特有的纹面,承载着古老的传统与审美;他们色彩斑斓、图案独特的独龙毯,不仅是御寒的衣物,更是民族身份的象征;一年一度最重要的传统节日“卡雀哇节”上,剽牛祭天、歌舞狂欢的盛大场面,展现了独龙族对自然的敬畏和对生活的热爱;那些传承已久的非遗技艺,如手工编织等,也在镜头下焕发着生机。这些文化元素的融入,使得影片不仅是一部发展史诗,也是一幅绚丽的民族文化风情画卷。影片在北京民族文化宫大剧院举行首映礼后,获得了影评人的高度评价,被誉为“兼具思想深度与艺术温度的现实主义佳作”。导演张一鸣曾坦言,其创作灵感正是源于在独龙江采风时亲眼所见的“家家挂红旗、户户念党恩”的朴素而真挚的情感。这种情感并非凭空产生,它源于独龙族人民对改变自身命运、实现整族跨越式发展的切身感受,源于对带来这一切改变的深切感恩。

这部影片的意义,早已超越了一部简单的电影作品。它通过孔敢这样一个“小人物”的命运起伏,巧妙地映射出整个国家与时代波澜壮阔的变迁。它用一个民族的鲜活故事,生动地诠释了国家发展事业的伟大成就,尤其是在边疆民族地区所取得的瞩目进步。它旨在传承那种不畏艰难、艰苦奋斗的民族精神,并向世界自信地展示中国在推动各民族共同繁荣发展、铸牢中华民族共同体意识方面所做出的不懈努力与取得的辉煌成果。它诚邀每一位观众走进影院,共同见证独龙族这部延续了七十余年的发展奇迹,亲身感受中华民族作为一个休戚与共、命运相连的共同体所蕴含的磅礴力量。这不仅是一次光影艺术的欣赏,更是一次深刻的思想洗礼与情感共鸣之旅。