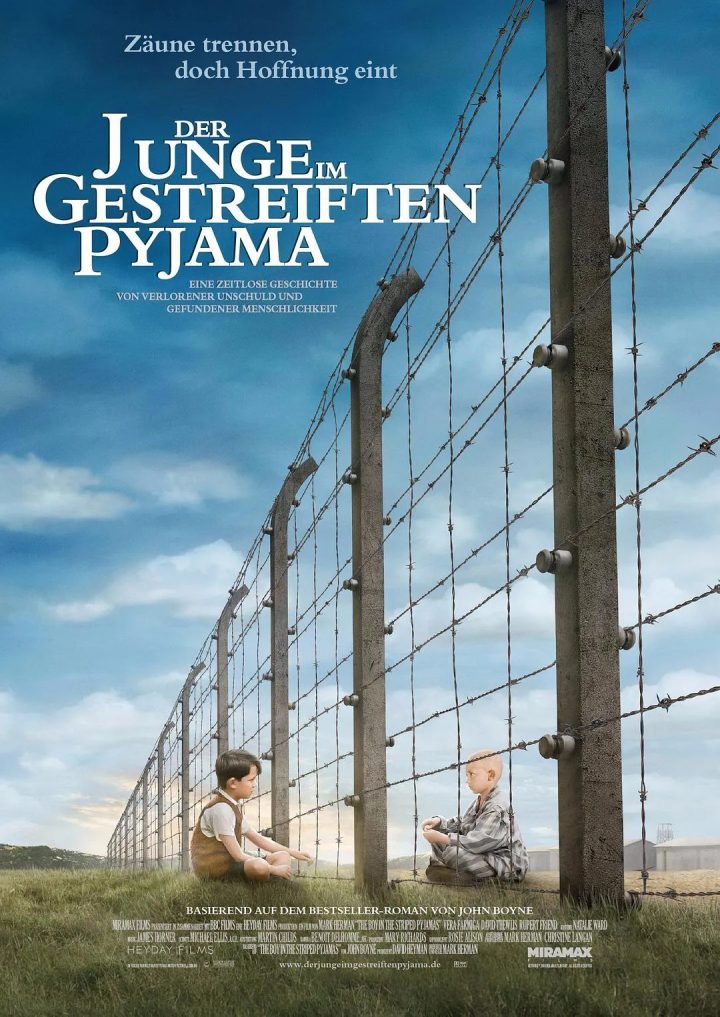

7月24日电影频道播出《穿条纹睡衣的男孩》

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

好的,已经为您归纳整理这篇影评的核心信息:

一部于7月24日22:25在电影频道播出的影片,改编自爱尔兰作家约翰·伯恩的同名小说。它全程规避了直接的血腥场面,却成为一部强有力的反战宣言,其力量正源于这种克制与暗示。影片选择透过一个八岁德国男孩,布鲁诺,那未经世事污染的纯真眼眸,来审视那段人类历史上最黑暗的篇章——奥斯维辛集中营及其所代表的终极荒谬与残酷。

故事始于柏林,布鲁诺随着其纳粹军官父亲的升迁而举家搬迁至一处偏僻的郊区。从他的窗户望出去,是一片他眼中的“农场”,那里的人们都穿着一样的“条纹睡衣”。他无法理解为何那里总是弥漫着怪异的黑烟与气味,也无法感知其父亲工作中所蕴含的冰冷杀意。在探索的过程中,他遇到了围栏另一边的同龄犹太男孩什穆尔。一道铁丝网,划分了两个世界:一边是阳光明媚、衣食无忧的军官宅邸,另一边是泥泞、恐惧与绝望的集中营。然而,孩童的天性超越了种族与阶级的鸿沟,他们隔着这道不可逾越的屏障,建立了最纯真的友谊。

影片的精髓在于无处不在的强烈对比。最令人心碎的莫过于认知的错位。布鲁诺将囚服视为睡衣,将囚犯编号视为游戏,将毒气室信以为能洗去旅途尘埃的“浴室”。他的每一次天真发问和想象,都像一把钝刀,割裂着观众对历史真相的认知,这种无知与残酷现实形成的巨大反差,产生了远比直接呈现暴行更为窒息的悲剧张力。生活的对比同样尖锐:布鲁诺在宽敞的房子里烦恼着没有玩伴,而什穆尔则在营中为生存而挣扎;布鲁诺接受着精英教育,而他的姐姐格蕾特尔的房间里,纳粹的宣传海报迅速取代了曾经的洋娃娃,直观展现了青年一代如何被意识形态悄然毒害。

影片中的人物刻画超越了简单的善恶二分。布鲁诺的父亲拉尔夫,在家是一个体贴的丈夫和威严却又不失关爱的父亲,在工作中则是纳粹屠杀机器中一颗高效运转的齿轮。这种“好父亲”与“刽子手”身份的矛盾,深刻揭示了普通人如何被极权体制所驯化与异化。而“条纹睡衣”这一布鲁诺的误解,成为了最深刻的象征,它既是受害者身份与集体苦难的 uniform,也隐喻了在扭曲的体系下,个体的独特性被无情抹杀,只剩下一串编号和一个被定义的“劣等”族群标签。始终萦绕的黑烟与无法驱散的气味,则是最具压迫感的暗示,它无处不在,诉说着无法直面的真相,比任何画面都更能激活观众的想象与恐惧。

这场建立在巨大不平等和谎言之上的友谊,其悲剧结局从开始便已注定。影片的结尾,布鲁诺为了帮助朋友寻找“失踪”的父亲,挖洞钻入集中营,换上了同样的“条纹睡衣”。在阴雨之中,他被驱赶着,与什穆尔和其他无辜者一起,步入了那间他所以为的“浴室”。最终,纯真并未能成为救赎的铠甲,反而被时代的疯狂所吞噬。这一刻,影片完成了其对战争与种族主义最极致的控诉:在孩童纯粹的目光中,本没有天生的敌人与仇恨,所有的隔阂与暴行都是后天被灌输和构建的。这种源自本能的友善与信任,构成了对一切非人化意识形态最根本、最有力的驳斥。

虽然故事根植于二战的历史背景,但其探索的主题——人性的善与恶、谎言的力量、盲从的代价、以及个体在宏大暴力机器前的渺小与挣扎——都具有超越时代的普遍意义。它迫使观众思考,在扭曲的环境中,如何保持独立的判断与悲悯之心。影片没有提供简单的答案,而是留下无尽的沉重与反思,正如那扇最终紧闭的门,隔绝了两个世界,也将在观众心中留下长久的叩问。