陈佩斯携《戏台》回归:从舞台到银幕!

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

好的,我已经阅读了您提供的关于电影《戏台》的影评核心信息。基于这些内容并整合相关背景知识,我将为您撰写一篇符合要求的文章。

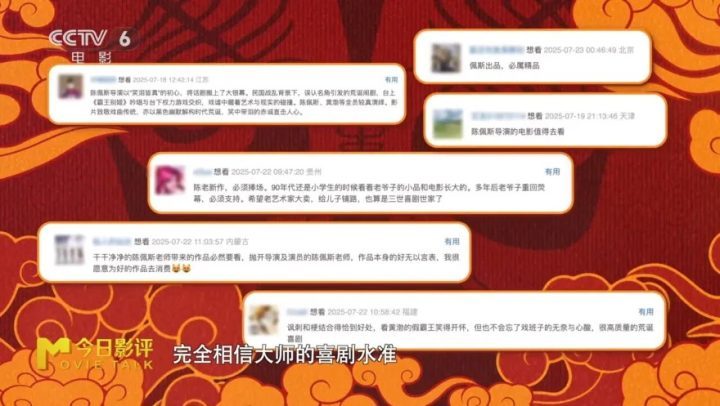

由陈佩斯执导并主演,根据其同名高口碑话剧改编的电影版《戏台》,无疑是近期备受瞩目的文化事件。这部作品标志着这位喜剧大师在阔别大银幕长达三十二年后的重磅回归,其话剧原作已在舞台上历经超过三百五十场的演出与打磨,堪称千锤百炼的经典之作。陈佩斯本人以极其谦逊和诚恳的姿态面对观众,那句“是我欠大家的电影”的话语,不仅打动了无数老观众的心,也点燃了新一代影迷的期待。市场反响热烈,观众普遍将其视为“必须捧场”的“诚意之作”,对其喜剧水准抱有完全的信任,并赞誉其“讽刺拉满”的独特风格。

从辉煌的话剧舞台走向宽广的电影银幕,《戏台》完成了一次深刻而成功的艺术蜕变与形式创新。最为显著的突破在于打破了戏剧舞台固有的物理空间限制。在话剧中,一些宏大的场面,如战争、打斗等,往往需要通过写意或侧写的方式来表现。而电影语言则赋予其无限可能,将这些场景完整、直观地呈现出来,极大地增强了视觉冲击力与叙事的张力,使得故事更加饱满和立体。与此同时,表演方式也经历了必要的调整。为了适应电影镜头特写和细腻刻画的特点,演员们的形体动作相较于舞台表演更为内敛和克制,转而依靠微妙的面部表情和眼神来传递更为复杂的情感,这种表演上的“收”恰恰成就了电影艺术所需的“真”。这种从舞台到银幕的转换,并非简单的介质迁移,而被视为一种全新的创作方法论,为这部经典作品注入了崭新的生命力。

就其内容与风格而言,《戏台》体量虽小巧,集中于一个戏班在有限时空内的风波,却展现了极为深厚的创作功力。其风格十分“讲究”,全片融合了大量经典京剧唱段,主要取材自梅兰芳大师的代表作《霸王别姬》,并且严格遵守传统京剧的程式与规范,体现了主创团队对京剧这一文化遗产的极大尊重。影片的核心戏剧冲突在于,将一套不容篡改、严谨至臻的传统艺术体系,与一系列突如其来的“意外”——尤其是“外行顶替上台”这样的荒诞情节——并置在一起,从而碰撞出极其强烈的戏剧火花和讽刺效果。这也构成了其“喜剧外衣,悲剧内核”的独特气质。它运用了陈佩斯最为擅长的喜剧手法来包装故事,但其内核却是悲凉与无奈的,深刻反映了在时代洪流与强权碾压之下,个体小人物的渺小、挣扎与命运的不可控。

核心角色凤小桐的塑造,是理解影片深意的关键。根据话剧版饰演者刘冰的深度解读,凤小桐是一个极为纯粹的京剧艺术家,他精通台上的所有艺术法则,但对台下的权谋算计与人情世故却一无所知,从某种意义上说,他是班主内心痛苦与无奈的外化体现。随着剧情推进,他被迫改戏、更换搭档,其唱腔与表演状态也随之发生剧烈而痛苦的变化,淋漓尽致地展现了其内心的挣扎与坚守。电影版相较于话剧,特别增加了一个独特的结局彩蛋:凤小桐从桥上一跃而下。这一笔石破天惊,深刻揭示了他“台上虞姬,台下真霸王”的刚烈性格,以及他对艺术纯粹性和做人原则的终极坚守,极大地升华了角色的人格力量。

最终,《戏台》所探讨的核心主题超越了故事本身,具备了更为广阔的社会与文化意义。其尖锐的讽刺性直指强权对艺术的粗暴干涉、外行领导内行的普遍荒诞等现象,令人会心一笑后又陷入深思。然而,它更伟大的意义在于传承国粹。它以一种通俗易懂、寓教于乐的方式,将京剧艺术的魅力巧妙地融入跌宕的剧情中,让更多原本可能对传统戏曲感到隔阂的观众,尤其是年轻一代,能够近距离地感受、了解并可能因此而爱上这门博大精深的国粹。最终,影片是一曲对“坚守初心”的颂歌。它歌颂了无论在何种困境与时代洪流中,总有一些人为了心中的艺术与不容玷污的原则而坚持到底、甚至不惜付出生命代价的精神。这种坚守,也与陈佩斯本人多年来在艺术道路上的选择与风骨形成了跨越作品与现实的有力呼应。