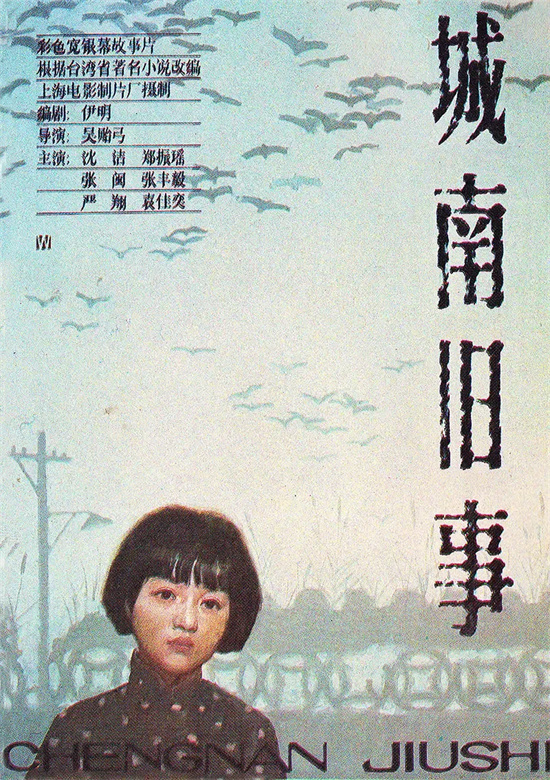

5月14日电影频道:《城南旧事》 她讲述往昔

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当童年遇见离别:六岁女孩眼中的城南旧事

“长亭外,古道边,芳草碧连天…”李叔同的《送别》在1983年的银幕上响起时,六岁的英子正用她那双清澈得能照见人心的眼睛,看着20世纪20年代北京城南发生的一切。吴贻弓导演的《城南旧事》就这样用一个孩子的视角,把三段关于离别的故事娓娓道来。

英子第一次遇见秀贞时,这个被街坊邻居称为”疯女人”的女子正站在胡同口发呆。她穿着那件显眼的红色棉袄,嘴里念叨着”小桂子”。大人们都说秀贞疯了,可英子不这么觉得。她看见秀贞的眼睛里有种说不出的温柔,就像她给洋娃娃梳头时那样专注。后来英子发现,自己的玩伴妞儿身上有个胎记,和秀贞描述的女儿小桂子一模一样。那天夜里下着大雨,英子偷偷带着妞儿去找秀贞。母女相认的场景本该是温暖的,可第二天传来的却是她们惨死在火车轮下的消息。英子不明白,为什么秀贞阿姨找到女儿后反而死了,她只能困惑地问大人:”这到底是怎么档子事儿啊?”

胡同里那个总是对英子微笑的年轻人,是英子交到的另一个”奇怪”的朋友。他会在英子踢毽子时帮她捡毽子,会蹲下来和她聊天。直到有一天,英子在荒园里捡到一个铜佛,警察顺着这个线索抓走了年轻人。原来他是个小偷,偷东西是为了供弟弟读书。被抓走时,年轻人回头看了英子一眼,那眼神里有羞愧,有不舍,还有说不出的苦。后来英子才明白他说的那句话:”海跟天,好人跟坏人,将来总有一天你会分得清的。”

最让英子难过的是宋妈的离开。宋妈是英子家的保姆,总是系着围裙在厨房里忙活。她每个月都要把工钱交给来城里看她的丈夫,说是要养活乡下的两个孩子。可有一天,宋妈的丈夫来说,他们的儿子两年前就掉进河里淹死了,女儿也被他卖了。宋妈哭得撕心裂肺,英子躲在门后看着,第一次知道了什么叫心痛。最后宋妈还是跟着丈夫回乡下去了,她走的那天,英子一直追到胡同口。

电影里那些场景现在想起来还特别清晰:英子穿着红棉袄在胡同里跑,檐角下的风铃叮当作响,冬日里呼出的白气,还有那些总也走不完的胡同。据说为了拍这些场景,剧组在上海江湾机场搭了条”假胡同”,美术组照着老北京地图,连门墩上的石鼓都做得一模一样。特别是那个长达122.8尺的静止镜头,英子坐在人力车上,看着熟悉的街景一点点后退,仿佛童年也在一点点离她远去。

沈洁演英子时才11岁,导演吴贻弓说她那双眼睛”敢于正视前方,大胆中带扭捏”。确实,当英子直勾勾看着秀贞,看着小偷,看着宋妈时,观众好像能透过她的眼睛,看见那个时代最真实的模样。不是大人们说的”疯子””小偷””佣人”,而是一个个有血有肉的人。

电影最后,英子的父亲病逝了,全家要搬离北平。在父亲的墓前,英子终于明白了什么是永别。画外音响起:”走的不只是人,还有我的童年,我的北平。”这时候《送别》的旋律又轻轻响起,就像英子记忆中那个永远回不去的城南。

现在想想,这部电影最打动人的地方,就是用孩子的眼睛看世界。大人眼里的疯子,在孩子看来只是个想念女儿的母亲;大人痛恨的小偷,在孩子眼里是个为弟弟着想的哥哥。英子不懂什么封建伦理、贫富差距,她只知道这些人对她好,他们的离去让她难过。可正是这种单纯,反而让那些时代的悲剧显得更加刺眼。

每次听到”长亭外,古道边”的旋律,就会想起英子那双眼睛,想起她说”过去的事都过去了,慢慢就会忘记的”。可四十年过去了,这部电影里的故事,我们好像怎么也忘不掉。