《铁道游击队》插曲:为何经久不衰?

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

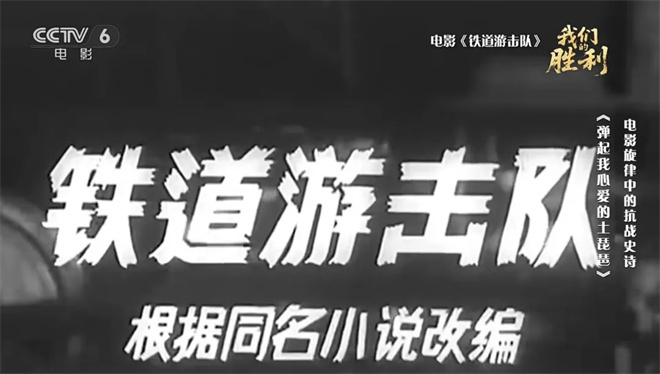

为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,中央电视台电影频道推出十四集系列专题节目《我们的胜利——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年特别报道》。该系列节目分为《我们的胜利——电影中的抗战烽火》与《我们的胜利——电影旋律中的抗战史诗》两个部分,通过电影艺术与音乐作品的深度解析,再现中华民族艰苦卓绝的抗战历程。其中以经典抗战电影歌曲为线索的《电影旋律中的抗战史诗》单元,选取十首承载历史记忆的经典作品,通过人物访谈、音乐解析与电影艺术相结合的方式,构建起一部可歌可泣的抗战音乐史诗。

在系列节目的第二集中,聚焦于1956年电影《铁道游击队》插曲《弹起我心爱的土琵琶》的艺术价值与历史意义。这首由时年26岁的作曲家吕其明创作的歌曲,已成为中国抗战音乐史上最具代表性的作品之一。歌曲的创作背景与铁道游击队的真实历史紧密相连——这支原名“枣庄铁道队”的抗日武装,于1940年整编为“八路军鲁南铁道大队”,以破坏日军交通线、截获军事物资为主要任务,在津浦铁路沿线开展游击作战。作家刘知侠根据其事迹创作的小说《铁道游击队》及 subsequent 的电影改编,使这支传奇队伍的英勇事迹传遍大江南北。

吕其明在回忆创作过程时透露,他本人曾亲历抗日战争岁月,对游击队员的战斗生活有着深刻理解。在接到为电影作曲的任务后,他敏锐地意识到需要一首能够展现游击队员革命乐观主义精神的歌曲,以平衡影片中紧张激烈的战斗场面。这一创作理念得到了导演的充分肯定,《弹起我心爱的土琵琶》的创作过程异常顺利,作品未经修改便被直接采用。作曲家从山东民间音乐中汲取养分,使歌曲既具有浓郁的地方特色,又充满时代气息。歌曲结构设计独具匠心,前半部分以抒情婉转的旋律描绘微山湖的宁静景色,后半部分通过铿锵有力的节奏展现游击队员的英勇豪情,这种对比手法生动体现了革命英雄主义与乐观精神的完美融合。

从电影叙事角度看,这首插曲的出现与紧张剧情形成鲜明对比,极大地增强了影片的抒情性。当游击队员在战斗间隙弹起土琵琶,在微山湖的夕阳下唱起“西边的太阳快要落山了,微山湖上静悄悄”时,画面与音乐的有机结合,不仅缓解了观众的紧张情绪,更深刻揭示了战争的正义性与人民对胜利的坚定信心。这种艺术处理使得影片超越了单纯的战争叙事,升华为对民族精神的艺术礼赞。

北京电影学院教授钟大丰在节目中分析指出,铁道游击队的作战形式是抗日战争中“破袭战”的重要组成部分,而电影《铁道游击队》在题材上具有明显的惊险片样式特征。《弹起我心爱的土琵琶》通过抒情音乐的介入,强化了影片的抒情色彩,创造了宁静画面与残酷战争的强烈对照,这种艺术对比不仅没有削弱战争的严肃性,反而通过展现战士们的精神世界,更加突出了正义战争的深刻主题。歌曲中蕴含的革命乐观主义精神,成为中国人民在艰难岁月中保持信念、坚持斗争的精神写照。

近七十年来,《弹起我心爱的土琵琶》早已超越电影插曲的范畴,成为扎根民族土壤的音乐经典,在各种重要场合被反复传唱。吕其明在总结这首歌曲的长久生命力时强调,文艺创作只有深入生活、贴近人民,才能获得永不枯竭的创作源泉。这首歌曲的成功恰恰印证了这一点——它既源于作曲家对抗战生活的亲身体验,也来自于对民间音乐的深入挖掘,更得益于对人民情感的真切表达。

系列专题节目自即日起至9月10日,每晚22时在CCTV-6《中国电影报道》栏目连续播出。通过电影与音乐的双重载体,节目不仅回顾了中华民族的抗战史诗,更致力于镌刻历史记忆、传承胜利精神。在纪念抗战胜利80周年的特殊时刻,重温《弹起我心爱的土琵琶》这样的经典作品,不仅是对历史的缅怀,更是对民族精神的重新体认。这些凝聚着时代记忆的艺术作品,以其独特的艺术魅力与精神内涵,持续滋养着中华民族的文化自信,在新时代继续发挥着凝聚人心、启迪思想的重要作用。