《阿凡达3》独家资源上线网盘完整版国语版「BD720P/3.4G-MP4」

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《阿凡达:火与烬》:卡梅隆的生态寓言与好莱坞的“潘多拉魔盒”

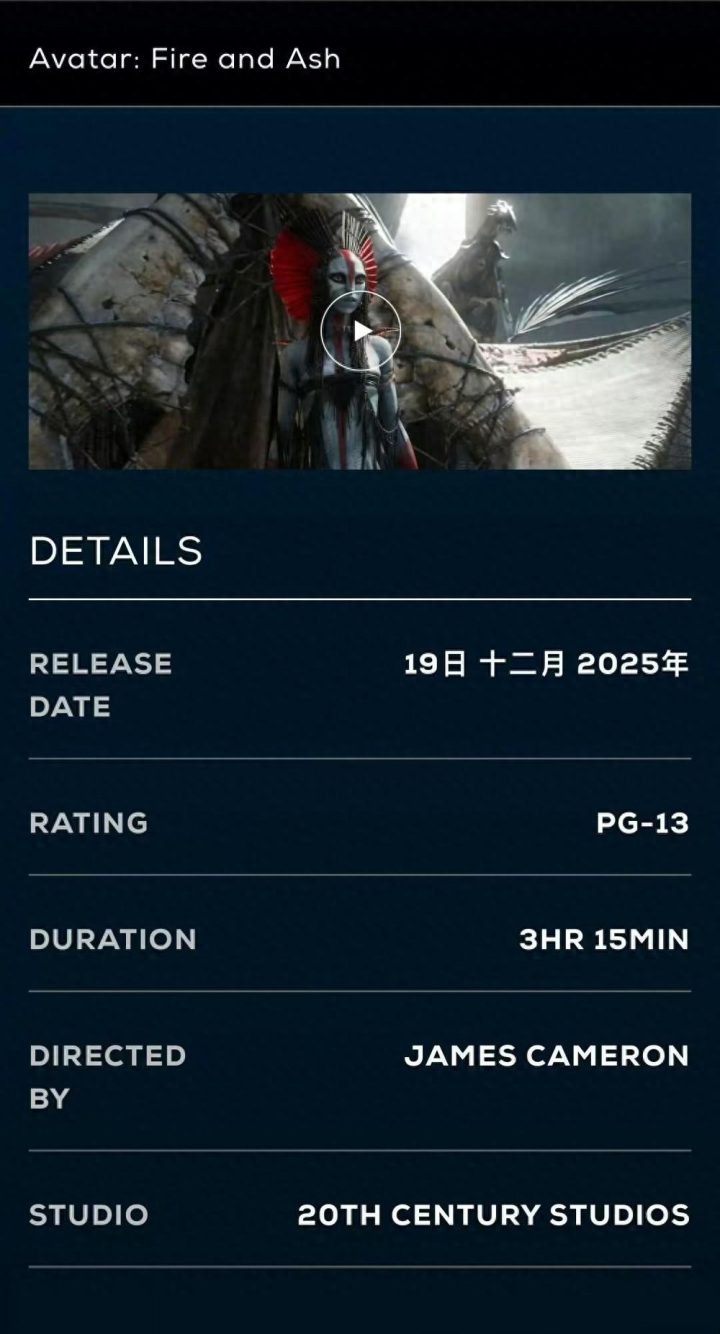

当詹姆斯·卡梅隆宣布将携《阿凡达:火与烬》亮相海南岛国际电影节时,这不仅是又一部好莱坞巨制的宣传动作,更象征着全球电影产业格局的深刻变迁。在212亿元票房的传奇起点与168.25亿元续作的成功之后,第三部作品以系列最长片长登场,其背后隐藏的已不仅是技术革新与叙事拓展,更是对当代文明矛盾的终极诘问。

#### 一、超长片长:对抗流媒体时代的“影院仪式感”革命

195分钟的片长绝非偶然。在短视频平台重塑人类注意力的时代,卡梅隆执意用超过三小时的沉浸体验,完成对影院本质的回归宣言。这种反算法逻辑的创作坚持,实则是用极致视听语言构筑的“不可压缩性”——当家庭影院的设备永远无法复现IMAX激光厅的粒子级渲染,当手机小屏承载不了纳美人瞳孔中的情感流动,影院作为独特空间的价值便得以重铸。

值得注意的是,此举恰逢好莱坞遭遇流媒体反噬的关键节点。当迪士尼+等平台不断蚕食传统票房时,《阿凡达》系列正通过创造必须走进影院的理由,维系着大制片厂战略平衡。中国首映礼选址正在建设自贸港的海南,更暗示着新兴市场将成为这场保卫战的前沿阵地。

#### 二、文明冲突的镜像:从“水之和谐”到“火之辩证”

新登场的“风之商人”与“灰烬族”,远非简单的正邪对立设定。游牧民族的贸易网络与掠夺族群的生存法则,构成后工业时代人类文明的隐喻双生。前者象征全球化浪潮中的信息与物资流动,后者则暗喻资源争夺下的暴力循环。这种设定突破环保主义表层叙事,直指更本质的诘问:当不同发展路径的文明相遇,是重复地球历史上的殖民悲剧,还是开启星际时代的共生可能?

卡梅隆的深刻之处在于,他未将纳美人塑造成单纯的自然之子。从海洋部落到沙漠族群,潘多拉星正在展现文明演进的多元可能。这与当下人类面临的困境形成精妙互文——在气候变化加剧的今天,发达国家与岛屿国家、工业文明与原始部落的利益冲突,正是潘多拉星上“火与烬”的现实映照。

#### 三、票房神话背后的产业密码

系列前两部作品占据影史票房冠季军宝座,这个现象本身便值得深读。在超级英雄电影疲软的后漫威时代,《阿凡达》的成功验证了“技术美学+原始叙事”的永恒吸引力。当其他导演沉迷于构建庞杂宇宙观时,卡梅隆始终坚守着最古典的家庭叙事核心——杰克·萨利一家的命运轨迹,实则是科技时代对部落文明的乡愁式回望。

更值得关注的是其跨文化穿透力。没有地球场景的《阿凡达》,反而成为全球通行的文化符号,这揭示出视觉语言的进化方向:当计算机图形学能精准捕捉演员微表情里的情感密码,当虚拟摄影机可还原丛林晨雾的湿度体感,电影正在突破巴别塔的诅咒,构建超越文字的新通用语。

#### 结语:在灰烬中重燃的文明思考

《阿凡达:火与烬》的到来,恰逢人类站在能源革命与太空探索的十字路口。卡梅隆用十数年时间构建的潘多拉星,已不仅是娱乐产品,更成为映照文明进程的镜厅。当观众为风之商人的浮空飞船惊叹时,或许也在潜意识中思考:地球文明是否终将踏上星际游牧之路?而在那条可能的征途上,我们该携带怎样的智慧与敬畏?

这部电影的真正价值,或许不在于能否再创票房奇迹,而在于它能否在娱乐至死的时代,为大众文化保留最后的思想火种。当影院的灯光熄灭,纳美人的眼眸亮起,我们看到的不仅是异星奇观,更是人类自身的命运倒影。