《下一个台风》高清版百度云magnet磁力链接资源国语中字「HD720P/3.8G-MP4」

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《下一个台风》:女性主义的叙事突破与困境

在中国电影市场逐渐涌现女性议题作品的当下,《下一个台风》以其直面性侵创伤与社会污名的勇气引发热议。这部由张子枫、张伟丽主演的影片,表面上讲述了两个受伤女孩相互拯救的故事,深层却映射了当代女性主义影视表达的成就与局限。

## “台风”隐喻系统的构建与解构

影片巧妙构建了三重“台风”系统:自然界的物理台风、受害者内心的心理台风,以及社会传统观念的压迫性台风。这一隐喻体系的复杂性,使影片超越了简单的创伤叙事,直指结构性压迫问题。

值得玩味的是,影片中真正的“台风眼”并非单一的性侵事件,而是社会对女性受害者的二次伤害机制。林沫沫在毕业聚会遭受侵害后,面临的不仅是创伤后应激障碍,更是“完美受害者”的社会期待——她需要证明自己的清白,需要展示适当的悲痛,需要在既定框架内寻求正义。这种期待本身,构成了影片最为隐晦却强大的“台风”。

## 角色塑造的突破与妥协

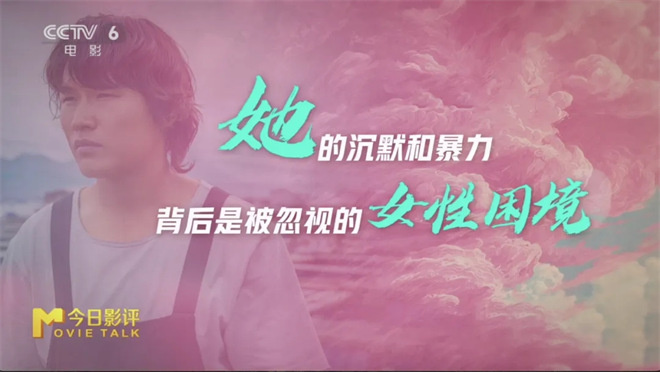

张伟丽饰演的阿汐无疑是近年来中国影坛罕见的女性形象。她的粗粝感、中性气质,以及对传统女性角色期待的彻底拒绝,打破了女性必须“美丽蜕变”的叙事套路。阿汐的沉默不是被动,而是一种积极的抵抗;她的暴力不是失控,而是被剥夺话语权后的唯一表达。这一角色向观众提出了一个尖锐问题:当社会系统性地剥夺了女性的表达权,暴力是否成为了最后的语言?

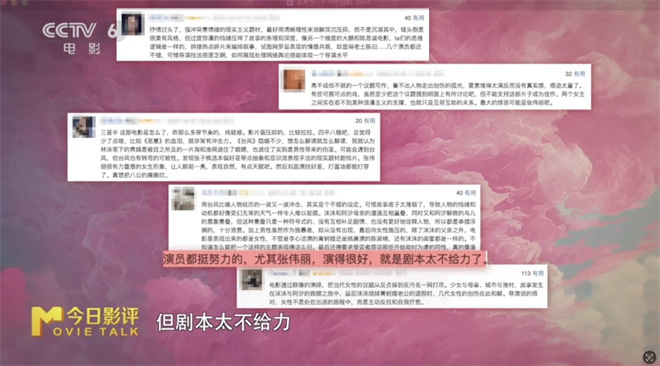

然而,影片在角色成长线上暴露了当下女性题材电影的普遍困境。影评人周桂伊敏锐地指出,角色转变过于依赖外部因素,缺乏内在突破的动力。这种叙事妥协反映了创作者面临的两难:既要提供希望与救赎,又要忠实于现实困境。结果是一种折衷主义——形式上赋予女性力量,实质上却未能完全信任她们的内在能动性。

## “水”的意象与女性联结的新可能

林沫沫与阿汐,两个与水相关的名字,暗示了女性情感连接的另一种模式。她们的关系超越了传统的姐妹情谊或竞争关系,呈现出一种更为原始的生命连接——如潮汐与天空的遥相呼应,如飞鸟与鱼的意外相遇。

影片中最有力的场景之一——阿汐为救跳海的沫沫而跃入水中,尽管自己不会游泳——不是简单的英雄主义表达,而是一种存在主义的选择:在共同的风险中,拯救者与被救者的界限模糊,绝望成为连接的媒介。这一场景颠覆了传统拯救叙事,提出了女性团结的新范式——不是强者对弱者的拯救,而是破损者之间的相互支撑。

## 女性主义影视的困境与出路

《下一个台风》中姚晨与李心洁角色所代表的“雌竞”模式,揭示了女性如何内化父权观念并成为其共谋。这种批判是必要的,但影片未能进一步探索解构这种模式的具体路径,暴露了当前女性题材电影的思想瓶颈。

当代年轻女性观众已经普遍具备识别性别不公的意识,她们的需求已经从“什么是不公”转向“如何抵抗不公”。她们渴望的不再是简单的共情,而是具有操作性的方法论——法律如何介入、心理如何重建、社群如何形成。这正是《下一个台风》及同类影片未能充分回应的核心诉求。

## 中国女性电影的未来路径

《下一个台风》的争议反映了中国女性主义影视正处于一个关键转折点。从市场需求看,女性题材已成为不可忽视的类型;从创作层面看,简单的受害叙事或英雄叙事已难以满足观众期待。

未来的女性电影需要更多元的叙事逻辑和更坚实的理论基础。它应当既能呈现个体的创伤,也能分析结构的暴力;既能展示困境,也能指明出路;既能引发共情,也能激发行动。真正的女性主义电影不应止于呈现女性如何承受“台风”,更应展示她们如何建造抵御台风的结构,甚至最终成为台风本身——一种不可忽视的变革力量。

《下一个台风》的价值不在于它提供了完美答案,而在于它勇敢提出了正确问题。在中国女性电影仍在摸索前行的当下,这种尝试本身,就值得肯定与深入讨论。