《过家家》阿里网盘magnet磁力链接资源(BD720P/3.2G-MP4)4k超清国语中字

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《过家家》的错位困境:当温情叙事遭遇市场现实

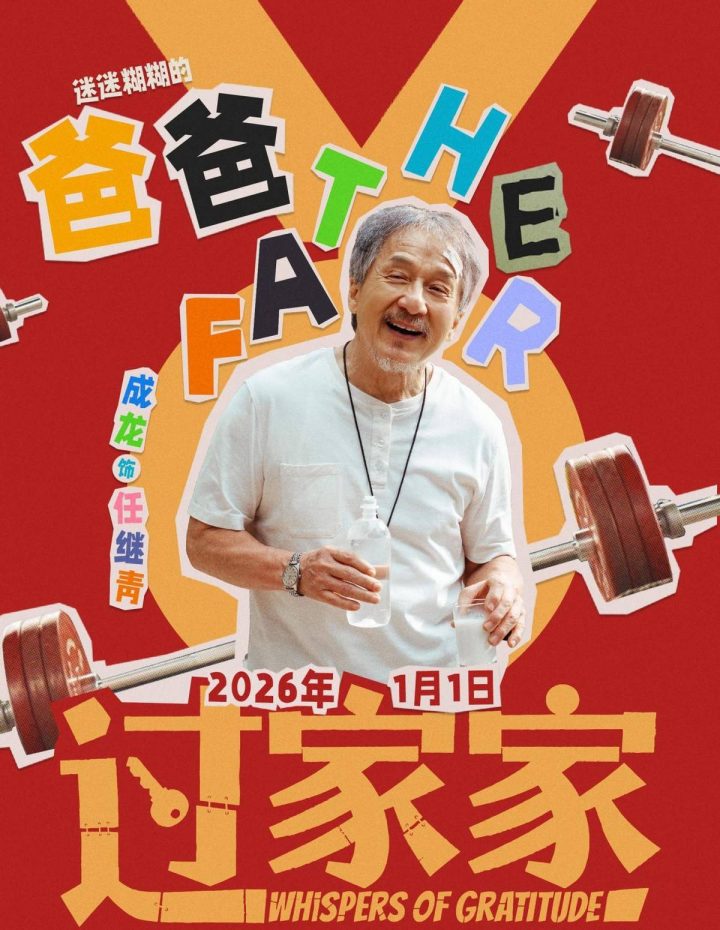

在中国电影市场,跨年贺岁档向来是兵家必争之地,而2026年元旦上映的《过家家》却面临着一个尴尬的预言:口碑与票房可能双双失利。这部由成龙领衔,彭昱畅、潘斌龙、张佳宁等共同主演的影片,试图通过“临时家庭”的设定探讨老年人痴呆症这一社会议题,却在多个维度上呈现出与市场期待的错位。这一现象背后,折射出当代中国电影产业面临的深层结构性矛盾。

## 情感真实性的消解与都市经验的异化

《过家家》构建的叙事核心——房东误认租客为儿子,并与其他租客、邻居组成“临时家庭”——本可成为窥视当代都市人际关系疏离感的窗口。然而,影片被批评为用“廉价情感和笑料”美化现实,恰恰暴露了中国现实主义题材电影长期存在的困境:在商业诉求与社会关怀之间的摇摆不定。

当代中国观众,尤其是城市青年群体,正处于前所未有的住房压力之下。国家统计局数据显示,中国城市居民住房租赁比例已超过25%,在一线城市更高。这种真实的租赁关系充满了权力不对等、经济算计与短暂性特征,与影片中温情脉脉的“过家家”形成尖锐对比。当创作者选择以轻喜剧方式处理这一题材,实际上是对都市租客真实处境的某种消解,也使影片失去了引发深层共鸣的机会。

这种创作倾向反映了中国影视产业的一种惯性思维:对严肃社会议题进行“软化处理”,以降低观众的接受门槛。然而,随着观众审美经验的积累,尤其是年轻一代对真实性与真诚度的要求提高,这种策略正在逐渐失效。《过家家》的口碑风险,正是这种失效的具体表现。

## 成龙转型困境与明星制度的变迁

成龙作为中国电影的国际符号,其转型轨迹本身就是一个值得深入剖析的文化现象。从《警察故事》到《功夫梦》,成龙建立了以身体表演为核心的动作喜剧范式。然而,随着年龄增长和身体条件变化,其近年作品逐渐减少打戏比重,转向更为依赖台词和情境的喜剧表演。

这一转型面临着一个根本性挑战:观众对成龙的认知已经与其动作明星身份深度绑定。当去除武打元素,成龙在喜剧领域的竞争力需要重新评估。影评中“其喜剧票房号召力被认为与潘斌龙相当”的判断,虽显苛刻,却揭示了中国电影市场明星制度的变迁——类型化定位比明星本身更具市场号召力。

这种现象不仅限于成龙。中国电影市场正在经历从“明星中心制”向“类型片中心制”的过渡。随着市场细分和观众成熟,单一明星的票房号召力正在被类型认同、剧本质量、制作水准等多元因素稀释。《过家家》的卡司组合——成龙、彭昱畅、潘斌龙——看似覆盖了多年龄段观众,却可能因缺乏明确类型定位而陷入身份模糊的困境。

## 档期哲学与观众心理契约的违背

跨年贺岁档作为中国电影市场特色最鲜明的档期之一,承载着观众特定的心理期待。这一时期的观影行为往往具有仪式性特征——观众寻求的不仅是娱乐,还有与时间节点相符的情绪体验。

《过家家》选择在元旦上映,却聚焦于痴呆症、家庭秘密等沉重主题,违背了与观众建立的“心理契约”。在节日氛围中,观众更倾向于选择能够强化欢乐情绪的作品,而非挑战情感舒适区的社会写实题材。这不是观众逃避现实,而是档期特性决定的消费心理。

这种错位反映了中国电影市场档期运营的不成熟。在好莱坞,不同类型电影有其相对固定的上映窗口,惊悚片常集中于万圣节前夕,家庭片多布局圣诞档期。而中国电影市场仍处于档期选择的粗放阶段,制片方往往追逐热门档期的流量红利,却忽视了内容与档期的情感匹配度。

## 行业启示:中国现实主义题材的出路

《过家家》面临的困境为中国现实主义题材创作提供了重要启示。首先,现实主义不等于简单截取社会现象,而需要深入挖掘现象背后的结构性矛盾与人性困境。日本电影《漫长的告别》、法国影片《爱》同样探讨老年疾病主题,却通过不回避困境的真诚态度赢得了观众尊重。

其次,社会议题需要找到恰当的类型化表达方式。如《我不是药神》成功将医疗话题与公路片类型结合,《亲爱的》将打拐题材融入悬疑叙事,都在保持现实关怀的同时满足了类型片观众的期待。

最后,中国电影市场需要更加精细化的档期策略和营销定位。《过家家》若调整至重阳节等与主题更为契合的档期,并明确其社会写实而非温情喜剧的定位,或许能吸引到更匹配的目标观众。

## 结语

《过家家》的潜在失利,不应简单归因于单一因素的失败,而是中国电影产业转型期多重矛盾的具体体现。从明星制度转型到类型片发展,从档期运营到现实主义创作方法论,这部电影如同一面多棱镜,折射出行业面临的系统性挑战。

对中国电影人而言,重要的不是回避《过家家》所揭示的问题,而是从中汲取教训,在艺术表达与市场规律、社会关怀与类型叙事之间找到更加精准的平衡点。只有当创作者真正理解并尊重观众的审美智慧与情感需求,中国电影才能实现从市场成功到文化影响力的全面提升。