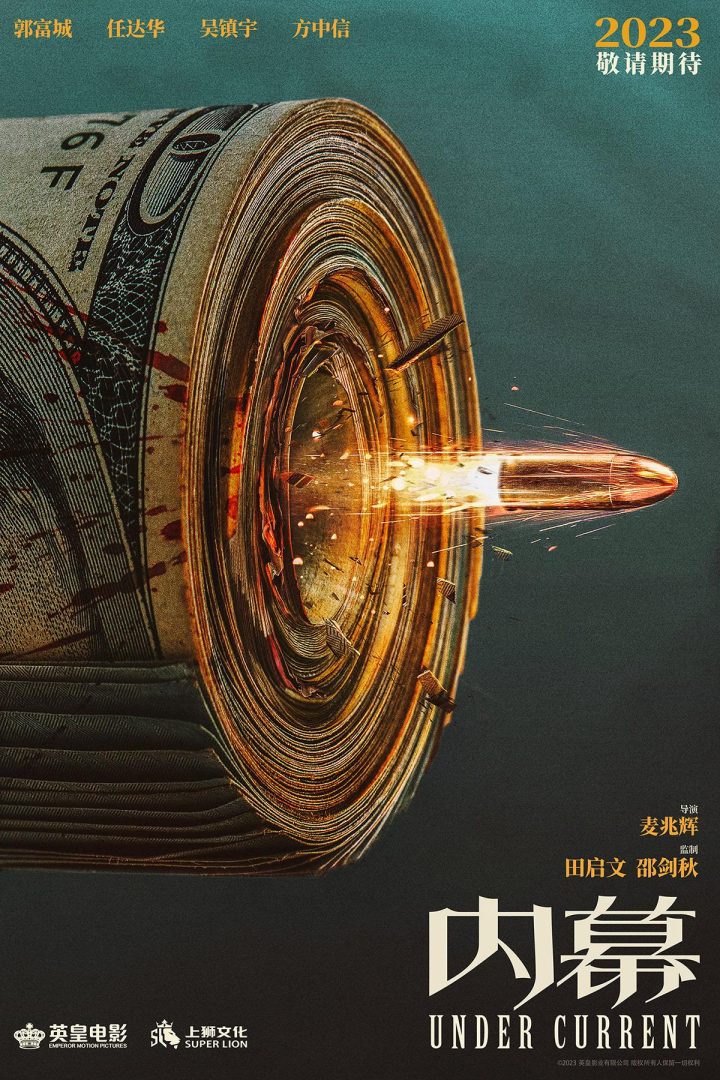

《内幕》magnet磁力链接资源正版高清原声版百度网盘【BD720P/3.6G-MP4】

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《内幕》:港产犯罪片的破局与困局

在香港电影市场经历多年沉寂与转型阵痛后,一部由《无间道》导演麦兆辉执导的《内幕》横空出世。这部集结郭富城、任达华、吴镇宇等影帝级演员的犯罪动作片,表面上是典型的港产类型片回归,实则承载着香港电影工业在新时代背景下寻求突破的深层诉求。

#### 一、创作逻辑:类型片的自我革新

麦兆辉此次执导《内幕》,展现了对自我创作路径的超越企图。从《无间道》的警匪身份困惑到《窃听风云》的技术伦理探讨,再到此次聚焦“洗黑钱”这一全球化犯罪现象,其创作轨迹清晰地呈现出从本土叙事向全球化议题的拓展。特别值得注意的是,剧本耗时三年打磨,这在追求速成的香港电影产业中实属罕见,暗示着主创团队对叙事复杂性与专业性的极致追求。

影片以慈善机构财务总监离奇死亡与巨款失踪为切入点,巧妙地选择了慈善这一具有道德光环的领域作为犯罪温床,这种设定本身就构成了对当代社会伪善现象的尖锐批判。相较于传统警匪片的二元对立,《内幕》通过律师与警探的非常规搭档,打破了职业身份的固有界限,这种角色配置不仅拓展了叙事维度,更暗合了法治社会中程序正义与实质正义的永恒张力。

#### 二、产业背景:港片生存的战略转型

《内幕》的主创阵容堪称香港电影黄金时代的缩影。麦兆辉与田启文、邵剑秋的组合,代表着香港电影工业体系的传承与革新。监制田启文近年参与的《怒火·重案》《神探大战》等作品在内地市场取得的成功,为《内幕》提供了宝贵的市场经验。而郭富城、任达华、吴镇宇这一“铁三角”配置,既是对港片辉煌时代的致敬,也是基于市场考量的精准布局。

值得玩味的是,影片选择在香港国际影视展这一区域性平台首发,而非直接瞄准内地主流市场,这一策略或许反映了香港电影人在保持本土特色与开拓更大市场之间的平衡考量。在粤港澳大湾区建设背景下,香港电影正寻求一种既能保留港味精髓,又能突破地域限制的新表达方式。

#### 三、类型创新:犯罪片的叙事升级

影片提出的“新罪案、新组合、新视角”口号,绝非简单的营销话术。“新罪案”体现在对洗钱这一隐蔽性经济犯罪的聚焦,相较于传统警匪片的暴力展现,这种“白领犯罪”更需要智力博弈,符合当下观众对犯罪片日益提升的审美需求。

“新组合”打破了香港警匪片固有的双雄模式。郭富城饰演的律师与吴镇宇饰演的警探,代表着法律体系的两个侧面——程序守护者与正义执行者。这种专业背景的碰撞,不仅带来戏剧张力,更深化了作品对法治精神的探讨层次。

而“新视角”或许体现在叙事主体的转移。从警方单向侦查转向律师与警探的双线并进,甚至可能融入犯罪者的主观视角,这种多维度叙事正是当代犯罪类型片演进的重要方向。

#### 四、文化意义:香港电影的 identity 重构

《内幕》选择以慈善机构作为犯罪载体颇具象征意义。在香港这个高度发达的资本主义社会,慈善本应是社会良心的最后堡垒,而其腐败则隐喻着社会价值体系的深层危机。影片通过这一设定,延续了香港电影对社会异化的批判传统,同时在全球化语境下探讨资本流动的道德困境。

鲍起静、姜大卫等老戏骨的加入,不仅强化了表演质感,更构成了香港电影历史的视觉隐喻。这些陪伴港片成长的演员,本身就是香港电影文化记忆的载体,他们的存在让《内幕》超越了单纯的类型片范畴,成为香港电影精神的当代传承。

#### 结语:机遇与挑战并存

《内幕》的出现,标志着香港犯罪片正在经历重要的范式转型。它既保留了港片特有的节奏感与戏剧张力,又试图在题材深度和叙事复杂度上实现突破。然而,这种创新也面临挑战:如何在保持港味的同时避免类型疲劳?如何在审查环境下保持批判锋芒?如何平衡本土性与普适性?

该片的成败将不仅关乎单部作品的商业表现,更可能影响未来香港类型片的创作方向。如果成功,《内幕》或将成为香港电影复兴之路上的重要里程碑;即使未达预期,其创新尝试也为行业提供了宝贵经验。在这个意义上,《内幕》已超越了一部普通商业片的范畴,成为观察香港电影产业转型的重要样本。