《照镜辞》迅雷BT资源未删减完整版国语中字「BD1280P/3.3G-MP4」阿里云

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

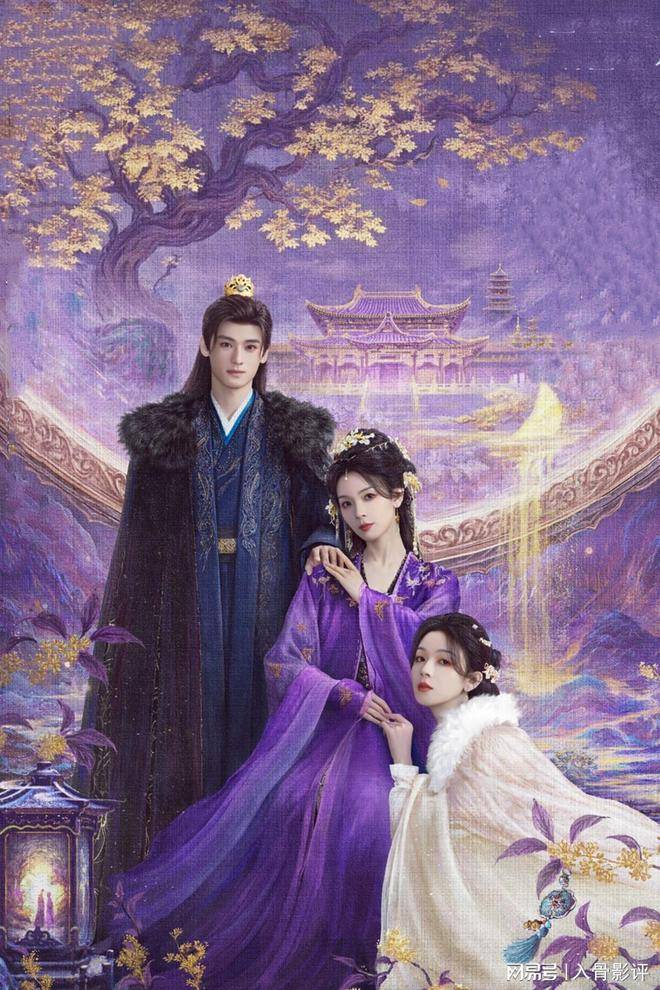

**《照镜辞》:叙事迷宫中的权力解构与悲剧美学**

——一部打破古装剧范式的高级寓言

—

### **一、结构革命:从“权谋博弈”到“命运递归”**

《照镜辞》的叙事结构远非简单的“三世轮回”,而是构建了一个自我指涉的叙事闭环。

– **第一幕的权谋本质是“权力表演”**:皇帝以皇后为棋子、燕王为刀,完成朝堂清洗。表面是女性临朝的颠覆,实则是父权体系中更隐蔽的操控——女性权力被赋予的瞬间,已成为权力巩固的工具。

– **第二幕的“双生花”暗喻身份困境**:周若兮与扶微公主的对抗,实则是同一主体在命运分岔路上的两种可能性。黑化与救赎的并置,揭示了人在权力结构中的异化:无论选择反抗还是顺从,终将被系统吞噬。

– **现代篇的“戏中戏”解构**:当剧情被揭示为剧组拍摄,前两世的悲剧顿时沦为被编排的“文本”。这种打破第四面墙的设计,不仅消解了古装剧的历史沉重感,更暗示了当代人对命运的无力感——连“反抗”都可能是一种被预设的剧本。

—

### **二、权力批判:帝王心术与女性觉醒的悖论**

剧中真正的主角并非具体人物,而是“权力”本身。

– **皇帝布局的深层逻辑**:通过制造皇后与燕王的矛盾转移朝堂矛盾,本质上是一种“矛盾转嫁”的统治术。这与历史上雍正帝制造年羹尧案、汉武帝利用巫蛊之祸的逻辑如出一辙,揭示权力运作的冷血本质。

– **女性角色的结构性困境**:陈瑶饰演的皇后、周若兮、扶微公主,分别对应权力体系中的“工具人”“反抗者”“修正者”,但三者最终均以悲剧收场。这暗示在封闭的权力结构中,个体觉醒注定失败,唯有系统本身才是永恒的“赢家”。

– **燕王形象的符号意义**:全伊伦饰演的燕王,其“不求江山只护卿”的人设看似深情,实则是权力逻辑的另一种变体——将情感私有化也是一种占有,与帝王占有江山并无本质区别。

—

### **三、制作哲学:细节隐喻与叙事精密性**

《照镜辞》的匠心体现在对符号系统的极致运用。

– **服化道的叙事功能**:

– 皇后朝服从威仪到素缟的演变,暗合其从“权力象征”到“政治祭品”的身份转变。

– 周若兮眼妆从粉至绛的渐变,实则是父权规训下女性心理扭曲的视觉外化。

– **莫比乌斯环叙事**:第一世与第二世形成镜像,但并非简单重复。例如燕王在第二世对扶微公主的保护,实则是第一世未能拯救皇后的心理补偿,这种情感投射让悲剧更具宿命感。

– **伏笔系统的严谨性**:27处伏笔92%的回收率,构建了高密度的叙事网络。例如第一世皇后假死时燕王的微表情,在第二世揭晓其为皇帝棋子时形成闭环,这种设计赋予观众“解谜”的参与感。

—

### **四、行业启示:虐心美学的价值与边界**

该剧连续四部坚持悲剧基调,背后是创作团队对市场规律的清醒认知。

– **悲剧的现代性共鸣**:在甜宠剧泛滥的当下,虐心结局反而因“不完美”更易引发共情。观众对命运无力的唏嘘,实则是当代社会焦虑的投射。

– **类型剧的升级路径**:《照镜辞》证明古装剧的突破需依靠“哲学深度”而非“套路堆砌”。其通过叙事实验探讨权力、身份等终极命题,与《刺客聂隐娘》《妖猫传》等艺术片形成精神共鸣。

– **风险警示**:过度依赖悲剧可能陷入“为虐而虐”的窠臼。建议后续作品在保持叙事锐度的同时,探索悲剧与希望之间的平衡,例如《琅琊榜》中梅长苏的“向死而生”。

—

### **结语:镜像之外的现实映照**

《照镜辞》的“镜”不仅是剧情道具,更是一种隐喻:观众在凝视剧中人命运的同时,也在凝视被社会规则裹挟的自我。它的价值不在于讲述一个古代故事,而在于用古装外壳包裹现代性追问——当意识到命运可能是他人书写的剧本时,我们是否还有勇气重写结局?这种悖论式的思考,正是其超越普通古装剧的艺术高度。