《红豆》高清阿里云盘原声版【HD1280P/3.9G-MKV】资源在线看

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

**《红豆》:一碗糖水中的时代悲欢与家庭史诗**

在香港电影的谱系中,家庭叙事常以市井烟火为底色,但如《红豆》这般将一碗红豆沙作为时代隐喻与情感载体的作品仍属罕见。导演邹颖以糖水铺的方寸之地,编织了一幅跨越代际、地域与文化认同的深层图景。这部影片远非简单的亲情和解故事,其背后是香港本土文化在全球化与城市化浪潮中的挣扎与坚守,以及个体命运与集体记忆的复杂交织。

### **一、符号的张力:红豆沙作为文化隐喻**

影片中,红豆沙既是传统手艺的具象化,也是情感纽带的象征。导演通过这一日常食物,完成了多重意义的构建:

– **传统的物化**:任达华饰演的父亲执着于“炒豆”技法,强调火候与时间的精准,实则是香港老一辈对传统秩序与价值的坚守。这种坚守在现代化进程中显得“固执”,却承载了历史赋予的尊严。

– **情感的容器**:糖水的甜与父女关系的苦涩形成反差,暗示家庭矛盾的表象下藏着未表达的爱。张叔平的剪辑与空镜手法,将糖水升华为记忆与乡愁的载体——正如香港作家也斯所言,“食物是通往过去的密道”。

– **危机的缩影**:糖水铺的生存困境,映射了香港传统行业在资本与城市化挤压下的普遍命运。影片未停留在怀旧,而是通过女儿承业的选择,提出一个尖锐问题:当“守护”需要以牺牲个人梦想为代价,传统的延续是否必然伴随个体的伤痛?

### **二、父女冲突:代际价值观的香港式对话**

影片中父女关系的张力,折射了香港社会特有的文化断层:

– 父亲的“重男轻女”观念,暗合了潮州族群乃至传统华人社会中的宗族意识,而女儿放弃空梦职业守护家业的行为,表面上是对父权的妥协,实则是以女性力量重构家族叙事。邓丽欣饰演的承业,代表了香港新一代在“传统”与“现代”间的艰难平衡——她们既无法全然拥抱旧秩序,又难以割舍文化根脉。

– 母亲角色(龚慈恩饰)的调和立场,暗示了香港社会在冲突中寻求共识的潜意识。这种家庭结构恰似香港的隐喻:父辈的保守与子代的革新在碰撞中摸索共存之路。

### **三、制作美学:空间重构与情感地理学**

影片的视觉语言同样富含深意:

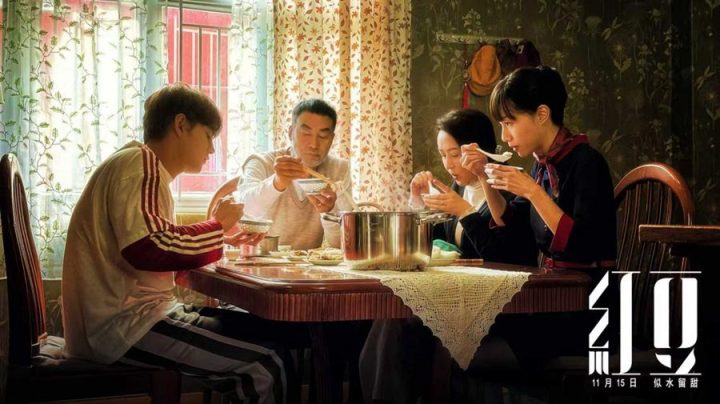

– 雷楚雄搭建的1:1实景糖水铺,不仅是物理空间的还原,更构建了一座“情感堡垒”。糖水铺的灶台、桌椅乃至蒸腾的热气,成为对抗城市变迁的微小据点,与香港逼仄都市环境中顽强存活的“街坊经济”形成呼应。

– 张叔平参与的色调设计,以暖黄与灰蓝的交替映射人物心境——糖水铺的暖色与城市冷峻街景的对比,暗喻了人情温度与资本逻辑的对抗。这种视觉叙事让影片超越了家庭故事,成为一首写给香港市井文化的影像诗。

### **四、行业意义:区域合拍片的文化突围**

《红豆》的联合出品方涵盖香港与内地机构,其成功具有行业标杆价值:

– 它证明了“小成本、大情怀”的路径在商业市场上的可行性:通过深挖本土故事的人文内核,引发跨地域共鸣。影片在伦敦东亚电影节、中美电影节的认可,凸显了“东方情感叙事”在国际语境中的通用性。

– 更值得注意的是,它为香港电影提供了转型范式:不再依赖警匪、动作等类型符号,而是以文化细节与普世情感打开新空间。这与《岁月神偷》《桃姐》等作品一脉相承,但更聚焦于年轻世代与传统的关系重构。

### **结语:在消逝中寻找永恒**

《红豆》的终极追问,或许是“何以为家”与“何以为港”。当女儿最终理解父亲沉默背后的温暖,当一碗红豆沙串联起离散与团圆,影片揭示了一个真相:传统的价值不在固守形式,而在于让情感在时代洪流中找到新的锚点。这部电影或许会成为一面镜子,照见内地观众在城市化进程中同样面临的家庭记忆流失之痛——正如红豆沙的甜,终究需要在苦涩的底色中品味其深沉。