《一只绣花鞋》资源在线观看网盘国语版【BD1280P/3.2G-MKV】正版高清

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《一只绣花鞋》:中式恐怖电影的文化寻根与类型突围

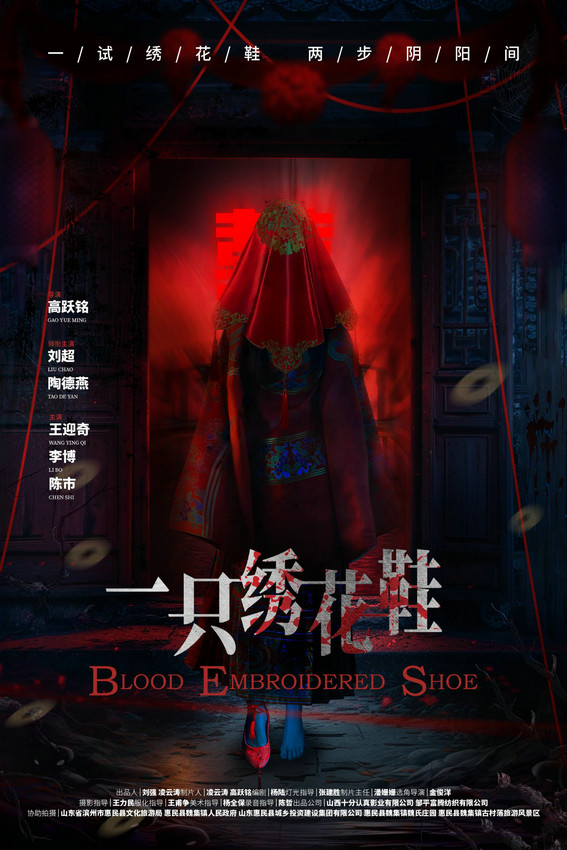

2025年9月23日,一部名为《一只绣花鞋》的电影即将登陆全国影院。这部由高跃铭执导,刘超、陶德燕主演的中式恐怖片,以传统民俗“绣花鞋”为核心恐怖元素,运用红色绣花鞋、夜间新婚、纸人证婚等经典意象,试图为国产恐怖片探索新的发展方向。在表象之下,这部电影的诞生与定位折射出中国恐怖电影类型在文化认同、创作困境与市场突围之间的复杂博弈。

## 文化基因的恐怖转译:从民俗禁忌到银幕惊悚

《一只绣花鞋》最值得关注的并非其恐怖桥段本身,而是它对中国民间文化中恐怖基因的系统性挖掘与转译。绣花鞋在中国民俗语境中承载着复杂意涵——它既是女性气质的象征,也是婚嫁文化的重要载体,同时在各种民间传说中又与灵异事件紧密相连。这种植根于本土文化记忆的恐怖元素,相较于西方恐怖片中常见的血腥暴力或突发惊吓,具有更为深刻的心理渗透力。

影片选择的“夜间新婚”、“纸人证婚”等意象,同样非随意拼凑的恐怖符号,而是对中国传统婚丧嫁娶仪式中潜在禁忌的视觉化呈现。在中国传统文化中,婚礼本身就蕴含着“过渡仪式”的特质,涉及生死、阴阳的边界跨越。影片将这些潜藏在集体无意识中的文化密码提取并强化,创造出无需依赖外在解释即能引发本土观众深层共鸣的恐怖体验。

## 中式恐怖美学的建构困境与可能路径

《一只绣花鞋》宣称注重心理惊悚和氛围营造,这一创作取向实际上是对中国恐怖片创作限制的智慧回应,也是对东方恐怖美学传统的回归。中国电影审查制度对超自然元素的明确限制,客观上迫使创作者放弃西方恐怖片常见的直白灵异呈现,转而探索更为隐晦、更具心理深度的恐怖表达。

这种“限制中的创造”恰与东方恐怖美学传统不谋而合。日本恐怖大师黑泽清曾指出,东方恐怖的精髓在于“看不见的恐怖”,在于日常生活中的异常感。中国古典文学如《聊斋志异》也早已提供了一种恐怖美学范式——通过氛围营造、心理暗示和道德隐喻,而非直白的视觉刺激来传递恐惧。

《一只绣花鞋》如能成功将这种美学传统转化为现代电影语言,不仅是对审查限制的规避,更是对一种更高级恐怖表达形式的探索。它所面临的挑战在于,如何在不依赖超自然解释的前提下,依然保持叙事的内在逻辑与情感冲击力,这需要极高的编剧技巧和导演功力。

## 国产恐怖片的类型困境与《一只绣花鞋》的突围可能

国产恐怖片长期陷入创作与市场的双重困境——既要满足观众对恐怖体验的期待,又要在审查框架内自圆其说,导致大量作品最终以“精神幻觉”或“人为阴谋”草草收场,逐渐消耗了观众信任。《一只绣花鞋》的定位显示它可能采取了一条不同的路径:不依赖超自然元素的直白呈现,而是通过对民俗禁忌的心理暗示来营造恐怖感。

这种尝试如获成功,或许能为国产恐怖片开辟一条可行的中间道路——恐怖源非来自具象的鬼怪,而是来自对文化禁忌的触碰与破坏,来自集体无意识中的恐惧原型。当角色踏入不该踏入的仪式,触碰不该触碰的物件,恐惧便自然产生,无需依赖超自然元素的直白确认。

## 文化自信背景下的类型探索

《一只绣花鞋》的出现并非孤立现象,它与近年来《中邪》《纸人回魂》等一批聚焦民俗恐怖的作品共同构成了一个值得关注的文化趋势——在全球化语境下,中国电影人开始自觉回归本土文化资源,寻找属于中国人的恐惧表达。

这种趋势背后是更广泛的文化自信建构在类型电影领域的体现。当中国观众对好莱坞恐怖套路日益熟悉且产生审美疲劳时,植根于自身文化传统的恐怖体验反而提供了新鲜感与认同感。《一只绣花鞋》选择绣花鞋这一极具文化特异性的元素,正是对这一市场空白的敏锐捕捉。

## 结语:民俗恐怖与现代性焦虑

《一只绣花鞋》最终的价值可能超越恐怖类型本身,它实际上提供了一面镜子,映照出现代化进程中中国人对传统文化的复杂心态——既疏离又迷恋,既理性怀疑又潜意识敬畏。那些绣花鞋、纸人、夜间婚礼之所以能引发恐惧,某种程度上正是因为它们代表了被现代性压抑却又未曾完全消失的文化记忆。

当传统文化在现实生活中日益碎片化、景观化,恐怖电影反而成为它们以最原始形态复归的领域。《一只绣花鞋》能否成功,不仅取决于其恐怖营造技巧,更在于它能否触碰到这种深层的文化神经,在红色绣花鞋的方寸之间,映照出一个民族集体心理的幽暗角落。