《狂野时代》迅雷资源在线看原声版阿里云清晰版(BD1280P/3.9G-MKV)

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

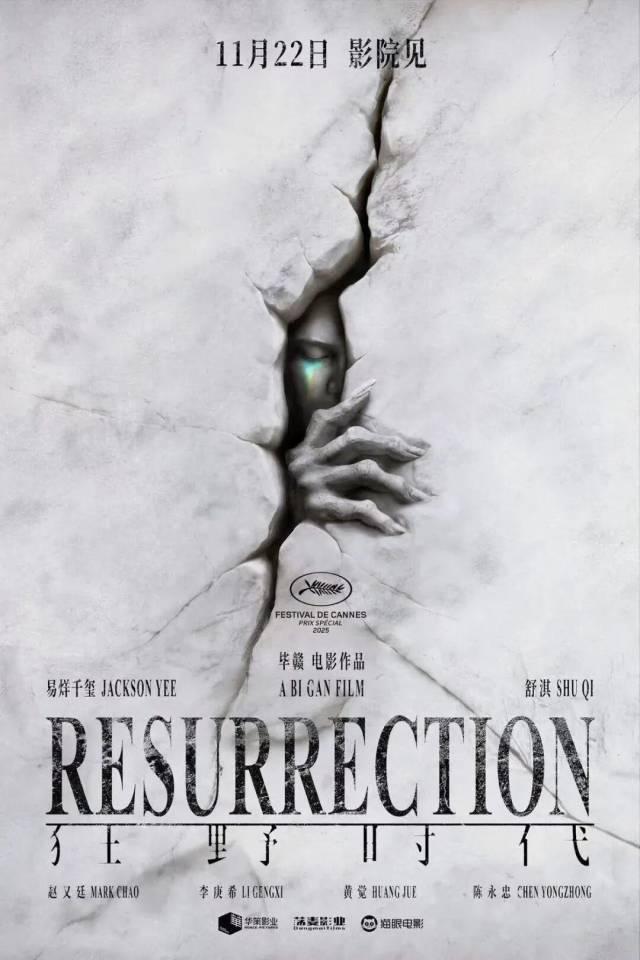

# 《狂野时代》:毕赣的影像冒险与华语电影的“未来考古学”

在已知信息中,《狂野时代》已展现出不同于一般华语电影的独特气质——毕赣执导,易烊千玺、舒淇领衔主演,近未来科幻设定,意识探索主题,以及戛纳首映的殊荣。这些元素组合在一起,勾勒出一部可能重新定义华语科幻电影边界的作品。但更深层来看,这部电影实则是一次对电影本质、人类意识与华语电影工业未来的多重探索。

## 毕赣的作者性:从贵州迷雾到意识海洋

毕赣前作《路边野餐》与《地球最后的夜晚》已确立其独特的作者印记:非线性叙事、时间哲学、诗意镜头。从贵州凯里的潮湿迷雾,转向人类意识的广阔海洋,这一转变看似跳跃,实则延续了他对时间、记忆与存在的一贯探索。

值得玩味的是,毕赣此次选择了一个更具科幻外壳的故事,但内核仍是他擅长的意识流叙事。舒淇饰演的角色在脑部手术中沉睡,并在意识深处发现仿生人残骸(易烊千玺饰),这一设定本身就是一个精妙的隐喻——它暗示着电影本身就是一种集体意识的探索,而导演正是那个在观众集体无意识中寻找残骸并赋予其新生的“寻梦人”。

六章节的结构设计,延续了毕赣对电影叙事形式的挑战精神。这不只是形式上的创新,更是一种内容上的必然——当主题是碎片化的人类意识时,线性叙事已不足以承载其复杂性。易烊千玺一人分饰多角的安排,则进一步强化了这种身份流动与意识多元的主题。

## 华语科幻新路径:从太空歌剧到意识内爆

《狂野时代》出现在中国科幻电影因《流浪地球》系列成功而迎来“黄金时代”的背景下,但它选择了一条截然不同的路径。不同于《流浪地球》的宏大叙事与硬核科技,《狂野时代》更接近《银翼杀手》式的哲学沉思,探索的是内在空间而非外在宇宙。

这种转向意义重大。它证明华语科幻电影可以容纳多元亚类型,从集体主义的拯救世界叙事,转向个人主义的意识探索。这种内化趋势呼应了全球科幻领域近年来的“内向转向”,如《降临》《湮灭》等作品对语言、记忆与意识的关注。

电影中“人类意识海洋”的设定,既是对未来科技的想象,也是对古老哲学问题的新探索。它巧妙地将东方哲学中的“心性”概念与科幻的“意识上传”理念结合,可能开创出一种具有东方特色的科幻美学。这种尝试若成功,将为华语电影在国际影坛树立独特身份提供新路径。

## 演员作为媒介:易烊千玺的“仿生人”与舒淇的“寻梦人”

选角本身即是一种叙事。易烊千玺从《少年的你》的街头混混,到《长津湖》的战场新兵,再到《狂野时代》中的仿生人,其选角轨迹反映出华语青年演员突破类型边界的努力。而他与艺术片导演毕赣的合作,更是一种双向选择——导演需要演员的影响力吸引更广受众,演员则需要导演的作者性实现艺术突破。

舒淇作为华语电影界少数能游走于商业与艺术、内地与国际的女演员,她的参与为影片增添了跨地域吸引力。她饰演的“寻梦人”角色,某种程度上正是她自身职业生涯的隐喻——在不同的电影世界中穿梭,寻找意义与连接。

易烊千玺的仿生人与舒淇的寻梦人之间的关系,可能成为影片最富张力的部分。这不仅是角色互动,更象征着新旧表演方法的对话,以及电影中人与非人、真实与虚构的永恒命题。

## 制作模式:华语电影的国际化新策略

《狂野时代》在重庆、哥本哈根等多地取景,具备国际化制作背景,这种跨国制作模式反映出后疫情时代华语电影的新策略。它不是简单的“走出去”,而是有选择地吸收不同地区的视觉特色与文化元素,创造一种超越地域的普遍性。

高度保密的拍摄过程,在这个社交媒体无处不在的时代,成为一种反叛的营销策略。它保留了电影作为“神秘体验”的本质,对抗着当代文化消费中过度曝光与即时满足的趋势。这种策略与影片探索人类意识未知领域的主题形成巧妙呼应。

## 戛纳首映:华语电影的国际定位

戛纳首映为《狂野时代》提供了国际光环,这也是毕赣作品第二次亮相戛纳。这一选择颇具深意——它避开了更商业化的威尼斯或多伦多电影节,也没有等待国内重要档期,而是选择了艺术性至上的戛纳。这表明制作方对影片艺术成色的信心,以及将其定位为作者电影而非纯商业制作的市场策略。

对于华语电影工业而言,《狂野时代》在戛纳的表现将具有风向标意义。若获成功,将证明华语电影可以在保持文化特质的同时,参与全球性哲学与美学对话,为后续类似项目打开国际通路。

## 潜在影响:华语电影的“狂野”转型

《狂野时代》若成功,可能产生多重影响:推动华语科幻向更哲学、更内省的方向发展;强化导演中心制在商业-艺术混合项目中的地位;证明顶级流量与作者导演的合作可行性;为华语电影提供一种国际化制作的新模式。

更重要的是,它可能帮助华语电影突破类型边界,创造一种难以归类但具有高度识别性的新电影形态——既不是纯艺术片,也不是纯商业片,而是能够在思想深度与观赏性之间找到平衡的“第三种电影”。

在这个流媒体改写电影定义的时代,《狂野时代》坚持“为大银幕而生”的制作理念,本身就是一种宣言。它提醒我们,电影的本质不在于传播方式,而在于那种能够吞噬我们所有感官、将我们带入另一个世界的体验强度。

当舒淇在影片中探索人类意识的海洋时,毕赣何尝不是在探索电影艺术的未来可能性?《狂野时代》的“狂野”,或许正是这种不顾类型边界、不顾市场分类、不顾地域限制的创作勇气。在这个意义上,它不仅仅是一部电影,更是一次关于电影本身的思考,一次对华语电影未来的“考古学”发掘——在已知的元素中,挖掘未知的可能性。