《神秘家书》独家资源上线国语版【BD1280P/3.4G-MP4】手机版阿里网盘

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

# 《神秘家书》:侨批记忆的银幕转生与地方文化生产的深层逻辑

在2025年中国电影生态中,《神秘家书》的定档引人深思。这部以江门侨都为背景的影片,表面看是一部悬疑寻宝类型片,深层却是地方文化记忆的银幕重构工程。它折射出当代中国电影产业中,地方文化生产从边缘走向中心的微妙转变,以及历史记忆如何通过商业类型片实现当代转生。

## 双线叙事:时间政治与记忆重构

《神秘家书》采用的现代寻宝与民国爱国双线叙事,绝非简单的剧情设计,而是一种精心策划的时间政治。A线(现代)的寻宝之旅,实则是引导当代观众,特别是年轻群体,进入历史场域的叙事诱饵。B线(民国)的银信传递与抗战救国,才是影片真正的精神内核。

这种叙事结构的精妙之处在于,它解决了历史正片常面临的年轻观众接受度问题。通过悬疑寻宝这一强类型元素,影片为沉重的历史记忆找到了轻盈的入口。当司徒光明一行循着家书线索逐步揭开家族秘密时,观众也在无意识中被带入华侨先辈的爱国叙事中。这种“糖衣炮弹”式的叙事策略,代表了主旋律电影商业化探索的成熟阶段。

## 银信符号:世界记忆的在地化转译

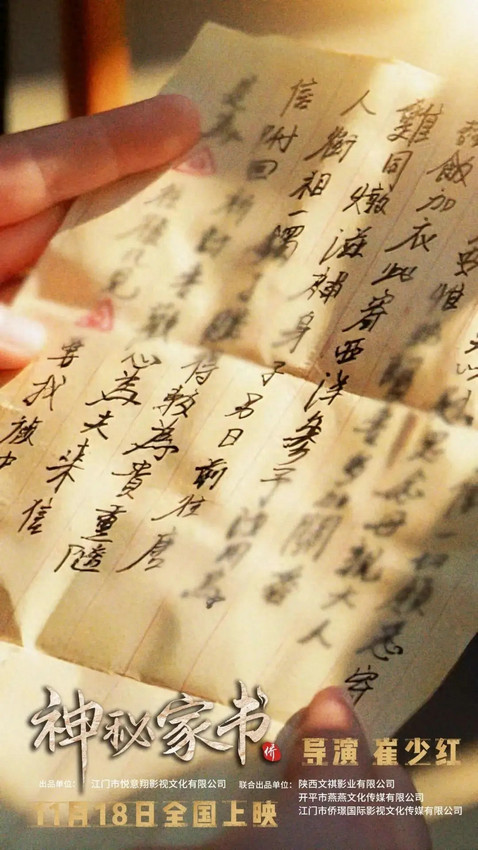

影片选择“银信(侨批)”作为核心线索极具深意。2013年,“侨批档案”入选《世界记忆名录》,标志着这一独特文化遗产获得国际认可。《神秘家书》在2025年上映,恰逢这一事件12周年,其时间选择绝非偶然。

银信在片中不仅是推动剧情的物证,更是多重意义的承载者:它是经济往来的凭证,是亲情维系的纽带,是爱国精神的载体,更是中西文化交流的见证。影片通过这一微小而具体的物件,将宏大的华侨史、抗战史、家族史融为一体,实现了历史书写的微观转向。这种“小切口、大纵深”的叙事智慧,让冰冷的历史档案在银幕上获得了温度与生命。

## 地方文化的银幕自觉与生产机制

《神秘家书》作为开平首部院线电影的“里程碑意义”,需放在更广阔的地方文化生产背景中理解。影片背后是江门市、开平市各级政府部门与专业协会的强力支持,这种“政府-专业-市场”的三位一体模式,代表了地方文化生产机制的成熟。

特别值得注意的是取景地的选择——赤坎华侨古镇的600多座骑楼、开平碉楼与村落,这些世界文化遗产不仅是故事背景,更是主动的叙事参与者。影片通过镜头语言强化这些地标,实际上完成了一次大规模的地方形象营销。这种“影视+旅游”的联动模式,在《非诚勿扰》之于北海道、《卧虎藏龙》之于安吉之后,已成为地方文化发展的标准路径。

## 侨乡身份的当代重构与意义生产

影片对司徒美堂原型的运用,以及对“侨心向党、赤子报国”精神的弘扬,反映了侨乡身份的当代重构。在全球化与民族国家叙事并行的当下,华侨历史如何被讲述、被记忆,不仅关乎过去,更指向未来。

《神秘家书》通过温暖感人的结局——主角将家书与银信捐献博物馆,完成了从私人记忆向公共记忆的转化。这一仪式化的行为,象征了华侨精神的当代传承,也暗示了地方文化从边缘走向中心的路径:通过将地方性知识纳入国家叙事,从而获得话语权与合法性。

## 类型融合与文化传播的平衡术

作为一部既要有商业回报又要承载文化使命的影片,《神秘家书》面临的核心挑战在于如何平衡娱乐性与严肃性。悬疑寻宝类型提供了观赏趣味,而华侨历史提供了精神深度,两者的融合程度将决定影片的最终成败。

香港明星黄锦燊、黄恺杰父子的参与,以及两地演员的搭配,既考虑了市场吸引力,又暗合了影片的跨文化主题。这种选角策略,体现了制片方在艺术追求与市场考量间的精心权衡。

## 结语:地方叙事与国家话语的合流

《神秘家书》的出现,标志着中国地方文化生产进入新阶段。它已不再满足于作为奇观背景的地方性展示,而是试图通过专业化的电影语言,将地方记忆转化为国家叙事的一部分。

在更宏观的视角下,这部电影代表了文化自信战略在地方层面的具体实施。当一个个如江门这样的地方,开始有意识、有能力通过商业电影讲述自己的故事,并将这些故事融入主流话语时,一种全新的中国文化图景正在形成。《神秘家书》的成败,或许将为类似的地方文化生产提供可资借鉴的范式,也可能预示着一场“地方叙事复兴”的到来。

这部电影最终能否实现商业与艺术、娱乐与教化的完美平衡,尚待市场检验。但无论如何,它作为文化现象的价值,已远超其作为单一影片的意义。