《红豆》(BD1280P/3.4G-MP4)迅雷资源下载百度云完整/加长版原声版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

### 《红豆》:一碗糖水中的时代悲欢与香港寓言

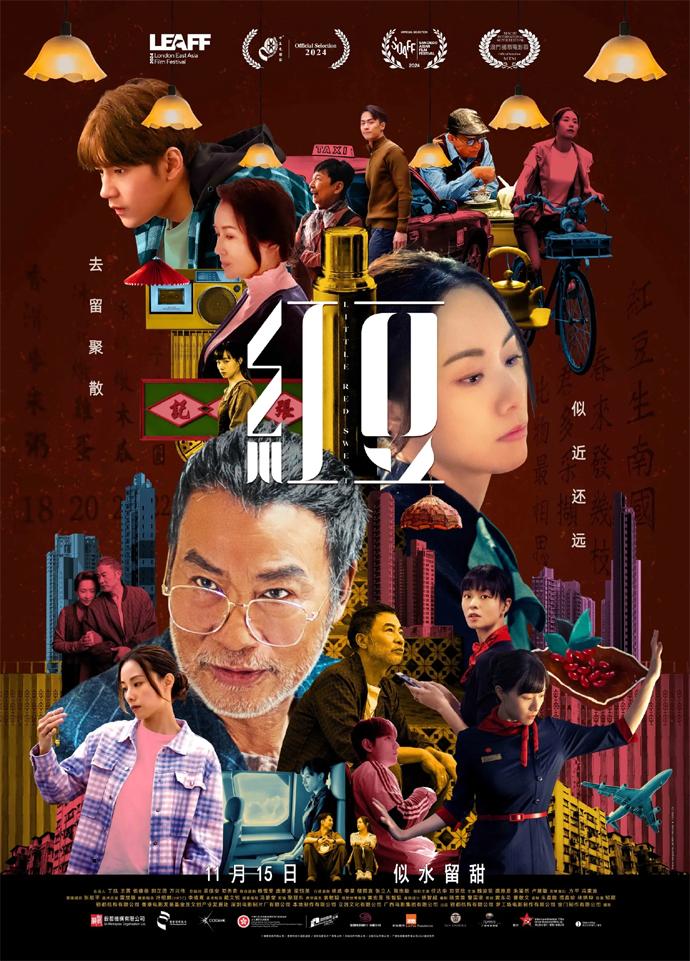

在香港电影的谱系中,《红豆》的出现,像是一声悠长而克制的叹息。这部由邹颖执导,任达华、邓丽欣等主演的影片,表面上讲述的是潮州父女从冲突走向和解的亲情故事,但其深层逻辑,实则是对香港这座城市在时代变迁中的身份焦虑与文化困境的一次精准解剖。

#### **一、 一碗红豆沙的双重隐喻:个体记忆与集体认同**

影片将叙事核心锚定在一碗看似平凡的红豆沙上,这是一个极具巧思的设定。在微观层面,红豆沙是父女情感的具象化载体——它的甜,是往昔家庭温暖的余韵;它的涩,是当下隔阂与误解的滋味。烹饪过程中的火候、时间与用料,恰如亲情关系的复杂与微妙。

在宏观层面,这碗红豆沙则升华为香港本土文化与生活记忆的象征。糖水铺作为传统社区的空间载体,其存亡危机直指香港在城市现代化进程中无法回避的命题:当推土机碾过狭窄的街巷,那些承载着集体情感与身份认同的传统生活方式,将何以自处?影片通过这条副线,将家庭伦理剧提升至社会寓言的层面,其探讨的深度,远超简单的“拆迁”叙事,触及了全球化背景下地方性文化生存的普遍困境。

#### **二、 美学语言的深层叙事:张叔平的剪刀与雷楚雄的“实景”**

影片的制作班底堪称豪华,其美学追求也绝非流于表面。美术大师张叔平担任剪辑顾问,他的介入为影片注入了灵魂。标志性的冷暖色调交替,远不止于区分过去与现在,更构成了人物内心世界与外部环境的情感对话。温暖的回忆色调与冷峻的现实色调相互碰撞,视觉化地呈现了角色在情感上的撕裂与挣扎。那些精心设计的空镜——或许是糖水铺蒸腾的热气,或许是城市拆迁的尘埃——都超越了简单的场景转换,成为无言的情绪放大器与哲学沉思的空间。

而资深美术指导雷楚雄主导搭建的1:1实景糖水铺,则体现了一种“在地性”的执着。这不仅仅是为了追求视觉真实,更是一种文化态度的宣言。在一个数字特效可以轻易虚拟一切的时代,这种对物理实感的坚持,本身就是对影片主题——守护传统价值——的一次身体力行的呼应。这个空间因此成为影片真正的“主角”,它的一砖一瓦都浸染着故事与情感。

#### **三、 奖项背后的行业信号:港片新浪潮的“向内”转向**

《红豆》在国际电影节上的认可(伦敦东亚电影节、中美电影节“金天使奖”)以及在澳门国际电影节获得的最佳男女主角双提名,传递出一个重要信号:香港电影正在一条新的路径上获得共鸣。

这标志着一种创作方向的转变:从过去依赖警匪、动作等强类型片打天下,转向深耕细腻的本土叙事,挖掘在地文化情感。这并非退缩,而是一种“向内”的探索,试图在宏大的历史叙事之外,找到更具普遍人性共鸣的表达方式。任达华与邓丽欣若能凭借此类内敛的文艺片获得表演奖项的肯定,将进一步证明,香港演员和香港故事的生命力,正蕴藏于对这种深沉、复杂情感的刻画之中。

#### **结语:在消逝中寻找永恒**

《红豆》的深刻之处,在于它没有提供廉价的解决方案。它没有简单地讴歌传统或批判发展,而是诚实展现了身处时代洪流中的个体,那份两难与无奈。影片最终的价值,或许不在于给出了一个“糖水铺是否得以保留”的答案,而在于它通过一碗红豆沙的熬煮,让我们重新审视那些构成我们生命底色的东西——亲情、记忆、与文化根脉。

在高速运转的当代社会,《红豆》如同一次温柔而坚定的提醒:有些味道,关乎灵魂的归处;有些传承,比一座建筑的存废更为久远。这或许正是这部影片超越地域与类型,所能触动人心的最深层次力量。