9月10日,与世界《我们终将要和世界握手言和》

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

九月的北京,空气中还残留着夏末的余温,一部名为《我们终将要和世界握手言和》的电影悄然揭开了面纱。这部定于九月十日上映的都市轻喜剧,由新人导演苑世超编剧并执导,汇聚了刘牧、英泽、桑平、杨静儿、韩三明等演员,试图在银幕上勾勒出一幅当代中年人群的精神图谱。

影片讲述了一个关于迷失与找回的故事。主人公刘穆,一个年届不惑的普通中年人,在日复一日的工作与生活压力中逐渐迷失了自我。他的困境并非个例,而是这个时代无数都市人的缩影——被房贷、职场、家庭等多重压力裹挟,在生活的洪流中渐渐失去了自己的声音。影片的巧妙之处在于,它没有停留在对现实困境的简单描摹,而是通过一次偶然的契机,让主人公进入一个独属于自己的时空,与过往进行了一场深刻的“对话”。这种超现实的处理手法,为这部轻喜剧注入了哲学思考的深度。

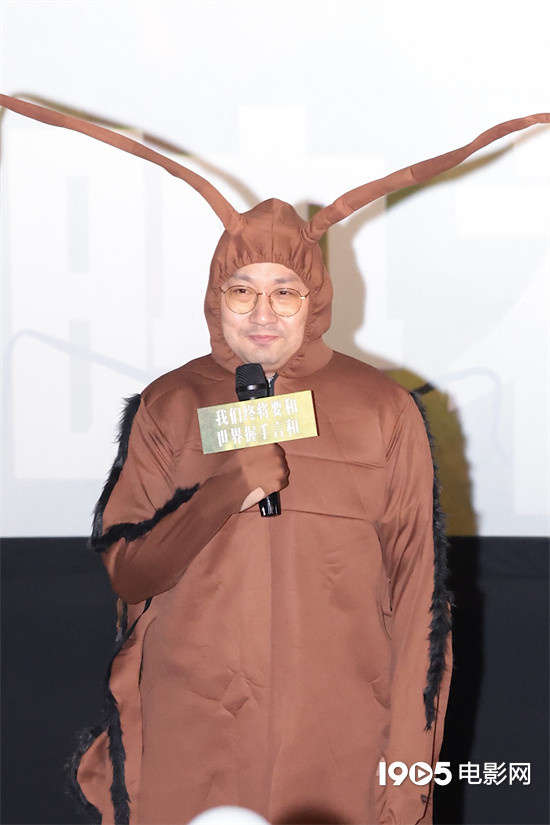

导演苑世超的选择令人印象深刻。作为他的院线电影处女作,从构思到完成历时数年的精心打磨,已然体现出对电影艺术的敬畏之心。而在北京首映礼上,他身着蟑螂服亮相的行为艺术,更成为影片主题的最佳注脚。这一大胆的视觉符号,无疑是对卡夫卡《变形记》的致敬,也精准地击中了现代人的生存困境——在异化的都市生活中,人何以为人?当个体被简化为社会机器中的螺丝钉,当自我的声音被外界的喧嚣淹没,我们是否也经历着某种程度上的“变形”?

影片的核心思想颇具启发性。所谓“与世界握手言和”,其本质是“与自我和解”。这一观点的深刻之处在于,它指出了所有外部冲突的根源往往来自内心。主人公刘穆在奇幻旅程中最终明白,接纳自己的不完美,放下那些不切实际的执念,才能真正找回生活的色彩。这种思考与东方哲学中的“内观”智慧不谋而合,也与现代心理学中的接纳承诺疗法(ACT)有着异曲同工之妙。正如主演刘牧通过VCR所阐述的,人生的困境往往源于我们与自己的战争,当我们学会与不完美的自己和平共处,外界的压力也会随之减轻。

在类型上,影片选择了“轻喜剧”这一相对温和的载体来承载沉重的主题,这种反差本身就是一个聪明的选择。它避免了说教的口吻,而是通过幽默和温暖的方式,让观众在笑声中思考自己的处境。这种举重若轻的表达方式,恰恰暗合了影片想要传达的主题——当我们能够以更轻松的态度看待生活,那些曾经压得我们喘不过气的重担,或许并没有想象中那么不可承受。

从更广阔的社会语境来看,《我们终将要和世界握手言和》的出现恰逢其时。在物质丰裕的时代,精神困境却成为普遍现象。中年群体作为社会的中坚力量,他们的迷茫与觉醒、困顿与超脱,不仅关乎个体幸福,更关系到整个社会的精神健康。影片通过艺术化的表达,为这一群体提供了一个审视自我、思考生活的契机。

值得注意的是,影片并没有提供简单的解决方案或鸡汤式的安慰。和解不是一个终点,而是一个过程;不是对现实的妥协,而是对自我更深刻的理解。正如影片所暗示的,那个独属于自己的时空或许并不存在于某个奇幻维度,它就藏在每个人静心反思的时刻,存在于我们与自我真诚对话的瞬间。

从创作理念到表现形式,这部电影都体现了一种难得的真诚。它不回避现实的复杂性,也不提供廉价的救赎,而是邀请观众一同踏上这段认识自我、接纳自我的旅程。在这个充斥着各种成功学标准和外部评价的时代,能够回归内心,思考何为真正意义上的“和解”,这本身就是一种勇敢的尝试。

电影作为一种大众艺术形式,其价值不仅在于娱乐,更在于它能够成为映照时代的镜子,成为引发思考的媒介。《我们终将要和世界握手言和》或许正是这样一面镜子,它照见的不仅是银幕上的故事,更是每个观众内心的波澜。当灯光暗下,故事展开,我们看到的或许不只是刘穆的旅程,也是每个人在各自生活中寻找平衡、寻求理解的共同体验。