《营救飞虎》访谈:王丹妮揭秘东江纵队尘封奇迹

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

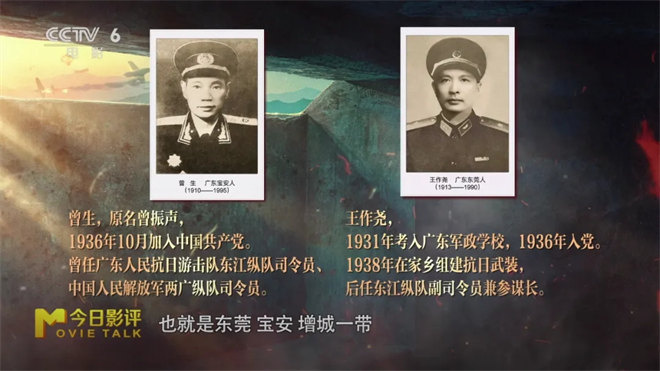

一九四一年十二月二十五日,香港在炮火中沦陷,开始了长达三年零八个月的黑暗岁月。在这段被日军铁蹄践踏的岁月里,有一支特殊的武装力量始终坚守在香港的土地上,成为当地唯一成建制坚持抗战直至胜利的队伍——广东人民抗日游击队东江纵队。这支队伍最初于一九三九年组建,经过四年的发展壮大,于一九四三年十二月二日正式被命名为东江纵队。他们的足迹遍布东莞、宝安、增城等东江流域,在极其艰苦的环境中书写着抗战传奇。

东江纵队的功绩远不止于坚持敌后斗争。在硝烟弥漫的一九四二年初,他们完成了一项震惊中外的壮举:在短短三个月内,成功将八百余名抗日民主人士和文化界精英从日军的严密搜捕中安全转移。这支队伍还频繁出击,破坏日军控制的广九铁路运输线,袭击敌军海上补给船,给侵略者以沉重打击。据统计,在整个抗战期间,东江纵队共进行大小战斗一千四百余次,歼灭日伪军约六千人。而其中最引人注目的,莫过于一九四四年成功营救被日军击落的美军飞虎队飞行员克尔中尉的英勇事迹,这段历史正是电影《营救飞虎》的故事蓝本。

影片将镜头对准一九四四年的香港,讲述东江纵队港九大队一支临时组成的六人小队,如何在装备简陋、敌众我寡的绝境中,突破日军重重包围,在四十八小时内成功营救被击落的美军飞虎队飞行员詹姆斯的故事。为了真实还原历史原貌,制作团队不惜工本,按一比一比例复刻了当年的红磡街区、天后庙等标志性场景。这场被后人称为“奇迹营救”的行动,其真正动人之处在于,它展现了在绝对劣势下,中国军人凭借智慧与勇气创造的战争奇迹。

在塑造这段历史的过程中,演员王丹妮对“三家姐”一角的演绎尤为引人注目。这位生长于香港的演员深感拍摄此片的特殊意义,她说在熟悉的街巷演绎这段历史时,能真切感受到战争年代人们展现出的坚韧与无畏。为了准确把握角色,她潜心研读大量历史资料,仔细聆听老兵口述的抗战记忆。在拍摄海蚀洞战斗场景时,潮湿阴冷的环境让她切身体会到当年游击队员的艰苦,也更深刻地理解了他们的勇敢。

“三家姐”这个角色是东江纵队女战士的缩影,她身上既有血性与担当,又保留着女性的温柔与坚韧。这个角色的复杂性在于:面对年幼的沙胆仔与虾米时,她流露出母性的关怀;面对需要保护的飞行员和并肩作战的战友时,她又展现出坚强的领导力。影片细腻刻画了她的成长轨迹——从最初的犹豫不自信,到在战友支持下逐渐成长为能够独当一面的战士。特别是她身着旗袍手持步枪的造型,完美诠释了战时女性柔美与刚强的完美融合。王丹妮希望通过这个角色,让当代观众在面临困境时也能寻找到内心的勇气。

东江纵队的独特之处在于其成员的多元构成。队伍中不仅有港澳同胞、海外华侨,还有大量知识分子,更值得一提的是女性成员所占的比重。这些女战士不仅在战场上与男兵同样英勇作战,还在文化保护、情报传递等工作中发挥着不可替代的作用。许多女性担任着连长、排长等指挥职务,亲自带队冲锋陷阵。她们不是战争中的配角,而是与男性并肩作战的真正英雄。

《营救飞虎》这部影片的价值,不仅在于对历史事件的真实再现,更在于对东江纵队精神的传承与致敬。当观众通过银幕感受那段烽火岁月时,不应仅仅将其视为一段尘封的历史。东江纵队成员在民族存亡之际展现出的勇气与担当,应该成为激励当代人面对挑战的精神财富。这支由普通民众组成的队伍证明,即使在最黑暗的时刻,人性的光辉依然能够照亮前行的道路。他们的故事提醒着我们,和平年代的奇迹,同样需要每一个普通人的坚守与奉献。

在重现历史的过程中,我们看到的不仅是一段救援故事,更是一个民族在危难时刻所迸发出的集体勇气。东江纵队的战士们用他们的行动证明,真正的英雄主义不在于装备的精良或条件的优越,而在于无论面临何种困境,都始终坚持信念、勇往直前。这种精神跨越时空,在今天依然具有深刻的启示意义。当我们在银幕上重温这段历史时,实际上是在进行一场跨越时空的对话,与那些在民族危亡关头挺身而出的人们进行心灵的交流。