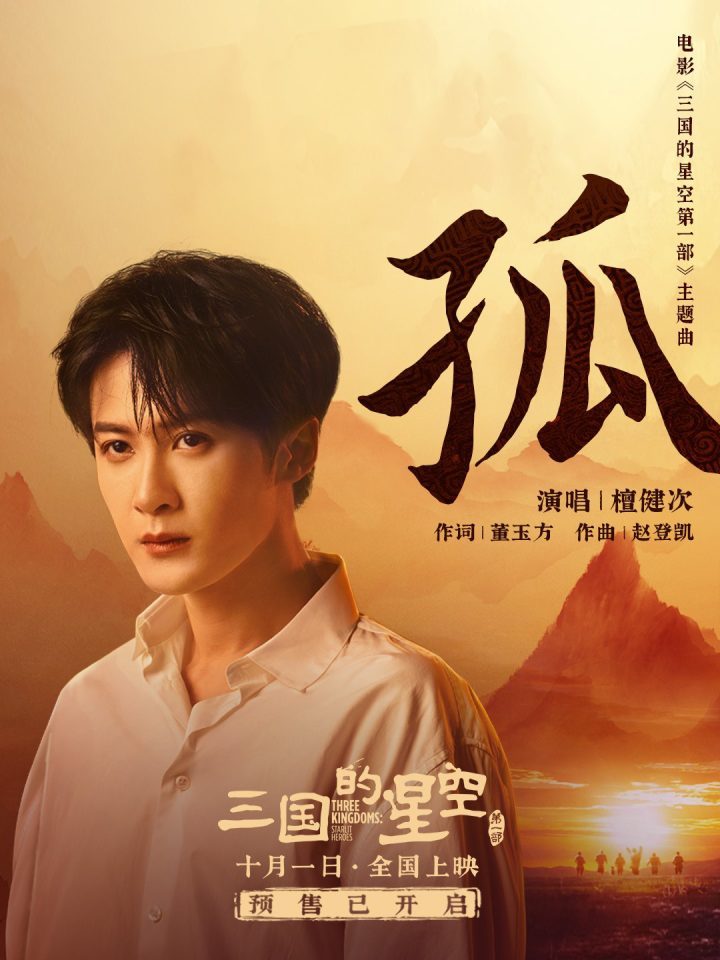

檀健次倾情献唱《三国的星空第一部》主题曲MV发布

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

公元189年,董卓一把火焚毁了洛阳城,也烧断了大汉王朝最后的命脉。在那个群雄并起的年代,一位三十五岁的骑都尉站在荥阳汴水岸边,望着溃败的军队和燃烧的战船,第一次深切体会到理想与现实的巨大落差。这个名叫曹操的男人,此刻还怀抱着匡扶汉室的梦想,却已在乱世的洪流中嗅到了命运转折的气息。2023年10月1日上映的《三国的星空第一部》,正是从这样一个充满张力的历史节点切入,将镜头对准了曹操人生中最关键的转型期。

由著名学者易中天担纲编剧与监制,导演于孟、袁原联袂执导的这部作品,摒弃了传统三国题材宏大叙事的惯常路径,转而深入挖掘历史人物内心的幽微变化。影片时间跨度从荥阳汴水之战延伸至官渡之战,这十余年恰是曹操从理想主义者蜕变为务实政治家的关键阶段。当观众习惯于将曹操视为一代奸雄时,这部电影却试图带领人们回到那个充满不确定性的年代,重新审视一个在理想与现实夹缝中挣扎的灵魂。

在2023年9月24日上线的主题曲《孤》的MV中,演唱者檀健次置身于象征性的“战场”,以充满张力的表演诠释了曹操内心的孤独与坚持。歌词中反复出现的“孤勇”二字,精准地捕捉了影片对曹操形象的重新定义——不是后世文学中的奸雄,而是一个在乱世中坚守理想,却又不得不面对现实妥协的复杂个体。MV中穿插的曹操大哭、大笑、爱过、错过的画面,打破了人们对历史人物扁平化的刻板印象,还原了一个有血有肉、情感丰富的真实人物。

影片对曹操青年时期的刻画尤为着力。三十五岁左右的曹操,正处于人生的十字路口。荥阳汴水之战的惨败让他看清了军事现实的残酷;迎奉天子的抉择让他体会到政治博弈的复杂;与各路诸侯的周旋则让他领悟了权力运作的规则。在这个过程中,那个曾经梦想做“汉征西将军”的热血青年,逐渐转变为务实冷静的政治家与军事统帅。影片通过细腻的心理描写和情节安排,展现了这一转变的内在逻辑与情感代价。

易中天作为本片的编剧与监制,将其多年研究三国历史的独特见解融入了创作之中。他曾在《品三国》中提出,曹操的形象在历史上经历了多次重塑,从“治世之能臣”到“乱世之奸雄”,这一过程本身就折射出不同时代的价值判断。在《三国的星空第一部》中,易中天试图剥离后世附加在曹操身上的层层标签,回归历史现场,呈现一个更为本真的曹操形象。这种历史观的表达,使得影片不仅是一部历史题材的影视作品,更成为一次对历史人物评价标准的深刻反思。

导演于孟和袁原在视觉语言的运用上也颇具匠心。影片通过光影的变化、场景的设置以及演员的表演,外化了曹操内心的矛盾与挣扎。从汴水之战的血色黄昏到官渡之战的黎明曙光,色彩与光线的渐变隐喻着曹操心境的转变与人生态度的成熟。这种视觉叙事与心理描写的有机结合,赋予了历史题材电影新的美学高度。

特别值得一提的是,影片对曹操“孤独”这一主题的深入开掘。历史上的改革者与开创者往往面临着不被理解的困境,曹操亦不例外。他的政治理念、军事决策乃至个人情感,都常常处于一种“前不见古人,后不见来者”的孤独状态。影片没有回避这种孤独,而是将其视为理解曹操行为逻辑的关键。正是这种深入骨髓的孤独感,驱使他不断前行,也促使他不断调整自己的人生方向与政治策略。

从荥阳汴水到官渡战场,曹操完成的不只是军事上的逆袭,更是一次精神世界的蜕变。他放弃了单纯的政治理想主义,转而拥抱一种更为复杂、也更为务实的存在方式。这种转变并非简单的堕落,而是在乱世中寻求生存与发展的必然选择。影片通过对这一过程的细腻呈现,向观众提出了一个深刻的问题:在理想与现实之间,一个人应当如何抉择?又该如何保持内心的那份坚持?

《三国的星空第一部》作为系列作品的开篇之作,其意义不仅在于重新诠释了一个历史人物,更在于提供了一种理解历史的新视角。在这个视角下,历史不再是黑白分明的道德剧,而是充满了灰色地带与复杂选择的人生舞台。曹操也不再是脸谱化的奸雄,而是一个在特定历史条件下不断探索、不断调整的探索者。这种历史叙事的方式,既尊重了历史的复杂性,也契合了当代观众对历史人物理解的多元需求。

当檀健次在《孤》中唱出“不惧诋毁,心怀理想”的歌词时,银幕上的曹操形象已经超越了传统的历史评价,成为一个具有普遍意义的文学形象。他的挣扎、他的选择、他的孤独与坚持,都超越了特定的历史时空,与当代观众产生了深层次的共鸣。这或许正是历史题材作品最为珍贵的价值——在回望过去的同时,照亮当下的人性困境与生命抉择。