《震耳欲聋》【BD720P/3.6G-MKV】蓝光版迅雷BT资源阿里网盘国语版

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

十月四日,一部名为《震耳欲聋》的电影将在全国影院正式与观众见面。这部作品的部分情节取材自CODA律师张琪的真实从业经历,CODA这一术语特指那些成长于聋人家庭中的健听子女。影片通过律师李淇的视角,深入探讨了在无声与有声世界交界处生活的个体的内心挣扎与社会责任。

影片的主角李淇由青年演员檀健次饰演。李淇是一位被称为“灰度律师”的法律从业者,他本身出身于聋人家庭,这种特殊的成长背景使他既熟悉聋人社群的文化与困境,又具备在主流健听社会中生存和竞争的能力。他被卷入一场聋人反诈案中,起初,他将此案视为职业生涯的跳板,试图通过代理此案获取名利。然而,随着调查的深入,李淇逐渐发现案件背后隐藏着更为复杂的真相,远非表面看起来那么简单。故事的核心矛盾在于,他不得不在个人的欲望与内心的良知之间做出关键抉择。这一角色设定不仅展现了法律职业的道德困境,也深刻揭示了少数群体成员在融入主流社会过程中可能面临的身份认同危机。

影片的主创团队为故事的呈现提供了有力保障。导演万力执导,监制则由曾执导《无名之辈》等现实题材作品的饶晓志担任,编剧汤禹辰负责剧本创作。演员阵容方面,除了领衔主演檀健次外,还有兰西雅、王戈等青年演员,以及王砚辉、迟蓬、潘斌龙、李菁菁、宁桓宇、周政杰等实力派演员加盟,这一组合既保证了影片的表演质量,也为角色塑造增添了层次感。

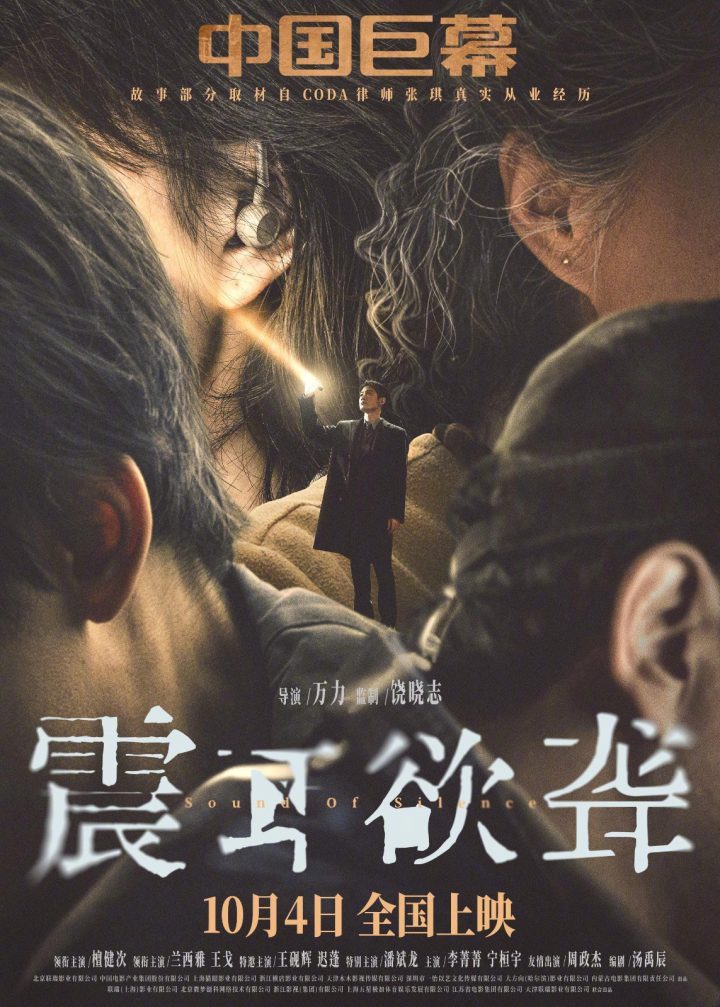

九月二十四日,片方发布了CINITY和中国巨幕两款制式海报,这些视觉作品为观众理解影片主题提供了重要线索。CINITY海报展现了李淇、张小蕊和小汤三人走出法院的背影,他们神态各异,步履不同,暗示了在案件进程中各自所处的不同状态和立场。这一画面巧妙地传达了即使面对同一事件,不同个体也可能有着截然不同的感受和选择。中国巨幕海报则采用了更为象征性的表现手法,呈现了李淇手握电筒立于聋人肩膀之上的意象。这一构图直接点明了主人公正站在“良知与利益的分岔路口”,面临关键抉择的戏剧性时刻。手电筒的光芒或许象征着真相与希望,而站在聋人肩膀上的姿态,则暗示了李淇作为连接两个世界的桥梁所承担的责任与压力。

《震耳欲聋》作为一部现实题材影片,其选题具有显著的社会意义。根据相关数据,中国听障人群数量庞大,他们在日常生活中面临诸多沟通障碍和社会融入困难。而CODA群体——即聋人家庭中的健听子女——往往承担着更为复杂的角色,他们既是聋人家庭与外界沟通的桥梁,又时常陷入身份认同的困境。影片通过律师李淇的故事,将这一少数群体的生活体验带入公众视野,促使观众思考社会边缘群体的生存状况与权利保障。

在法律与道德的维度上,影片提出的“灰度律师”概念尤为值得玩味。在法律实践中,律师常常面临职业道德与个人利益之间的张力,而对于像李淇这样与案件涉及群体有着深刻情感联系的律师而言,这种张力更为明显。他从最初试图利用案件谋取个人利益,到后来深入理解案件背后的不公与苦难,这一转变过程不仅是个人的道德觉醒,也是对社会正义理念的深入探讨。

从电影艺术的角度来看,《震耳欲聋》选择以聋人反诈案作为叙事载体,具有强烈的戏剧张力。诈骗案件本身包含着欺骗与信任的悖论,而当受害者是本就处于弱势的聋人群体时,这种悖论所带来的道德冲击更为强烈。影片通过这一设定,不仅展现了聋人群体的脆弱性,也揭示了社会环境中存在的结构性不公。

电影《震耳欲聋》通过一个律师的道德困境,串联起法律公正、社会正义、少数群体权益等多重议题。在当下中国电影市场,这种关注社会现实、具有人文关怀的作品不仅丰富了电影类型,也为公众讨论重要社会议题提供了艺术化的表达空间。影片中李淇面临的抉择,在某种程度上也是整个社会在面对弱势群体时需要思考的问题:是选择漠视与利用,还是伸出援手与赋能?这一问题的答案,或许正隐藏在那些“震耳欲聋”的沉默之中。