《黑夜中的双面女性》:极地寒夜的隐秘故事

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

在2015年上映的影片《没有人喜欢黑夜》中,西班牙导演伊莎贝尔·科赛特将镜头对准了北极的茫茫雪原与漫漫长夜,借由一段被历史尘埃掩盖的女性经历,展开了一场关于文明、自然与人性本质的深刻对话。影片虽以美国探险家罗伯特·皮尔里1908年远征北极的真实事件为背景,却并未重复英雄主义的探险叙事,而是转向被历史忽略的角落——探险家背后的女性,以其妻子约瑟芬的视角重新审视所谓“征服自然”的虚妄与殖民话语的残酷。

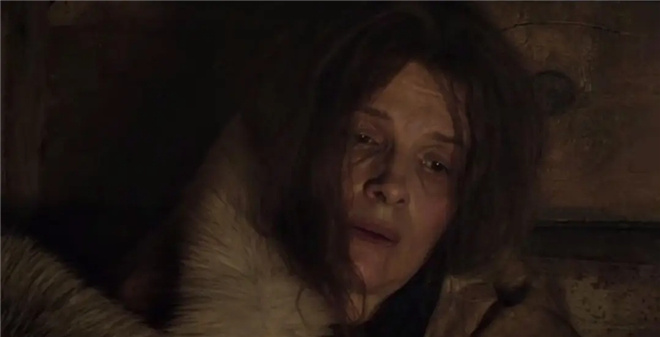

约瑟芬,由朱丽叶·比诺什饰演,是一位典型的西方上层社会女性。她最初以文明与优雅的化身出现:身着华服、聆听歌剧、恪守礼仪,坚信自己代表着先进的文明世界。她执意前往北极寻找丈夫的举动,表面上出于爱与牵挂,内里却渗透着一种占有式的执着与对未知世界的浪漫化想象。然而北极极夜的残酷很快击碎了她的幻想。雪崩、饥饿、极寒接连袭来,同行的伙伴相继丧生,她被迫褪去文明的外衣,直面生存的原始状态。在这一过程中,比诺什以极具张力的表演,刻画出一个逐渐被自然环境与心理孤寂侵蚀的女性形象,她冷峻甚至漠然的一面,恰恰折射出所谓文明人在自然绝对力量面前的无力与异化。

与她形成鲜明对照的是由菊地凛子饰演的因纽特女子阿拉卡。阿拉克代表着与极地环境共生的原生智慧,是一种未被西方文明规训的、更贴近自然本质的力量。她沉默、坚韧、熟悉极地的生存法则,甚至在约瑟芬最危难时给予庇护。然而影片并未将这一角色浪漫化为“高贵的野蛮人”,而是通过一个残酷的设置揭示出殖民结构的暴力:阿拉卡怀上了约瑟芬丈夫的孩子。这一情节不仅激化了两位女性之间的情感张力,更成为隐喻殖民剥削和历史沉默的符号——原住民女性身体成为探险者欲望与权力的对象,而其命运却往往被主流叙事忽略或掩盖。

两位女性在极地小屋中共同度过的漫长极夜,成为全片的核心舞台。她们的关系从敌意、戒备逐渐走向某种程度的共依存与理解,但始终存在着难以跨越的文化与权力鸿沟。约瑟芬对阿拉卡的态度混杂着依赖、嫉妒与优越感,而阿拉卡的沉默与牺牲则暗含着对殖民逻辑的无言控诉。影片通过这些细腻而复杂的互动,试图解构“文明-野蛮”的二元对立,质问究竟谁才是真正的“野蛮者”——是试图以意志征服自然、却对他人苦难漠然的西方人,还是在严酷环境中默默承担生命重量的原住民?

科赛特的导演手法强化了影片的沉思气质与批判力度。冷峻而写实的摄影捕捉了北极景色的壮美与残酷,大量静止镜头与极简的配乐(甚至刻意保留自然声响)营造出一种近乎窒息的孤寂感。这种美学选择不仅服务于叙事,本身也成为主题的表达:在无垠的冰雪面前,人类的一切喧嚣与自负都显得微不足道。

影片的核心思想借约瑟芬之口道出:“我们以为自己在征服自然,实则是自然允许我们苟活。”这句话不仅总结了角色的觉醒,也构成了对西方探险史与殖民主义的深刻反思。人类并非自然的征服者,而是其暂时且渺小的栖居者;所谓的文明优越感,在生存本质面前往往不堪一击。

然而影片也因其符号化表达陷入一些争议。有批评指出,尽管意图批判西方中心主义,影片却仍不免将阿拉卡塑造为一个近乎失语的、“他者化”的形象,她的牺牲与庇护在一定程度上复刻了“高贵野蛮人”的刻板印象,未能充分赋予其主体性与复杂性。这种处理是否真正摆脱了它试图批判的逻辑,成为观众与评论者思考的焦点。

尽管如此,《没有人喜欢黑夜》仍以其独特的女性视角、深刻的主题探索与震撼的视觉呈现,在艺术上获得了广泛认可。它不只讲述两个女性在极夜中生存的故事,更通过她们的身体与情感经历,映射出文明与野蛮、权力与牺牲、人与自然之间永恒且充满张力的关系。它提醒我们,历史的光鲜叙事背后,往往隐藏着未被言说的伤痕与沉默的回响。